Negli ultimi tre giorni la stampa mondiale è stata costretta al tradizionale trenino delle elucubrazioni intorno al vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Approfondimenti sui temi commerciali e geopolitici, vaticini sull’imminente scontro di personalità tra i due leader, anticipazioni del menu servito alla cena di giovedì sera a Mar-a-Lago: sogliola con salsa allo champagne, bistecca alla newyorkese con barbecue sauce, vino rosso.

Ma nel generale clima di apprensione, soprattutto da parte cinese, per l’imprevedibilità caratteriale di The Donald, nessuno si sarebbe mai immaginato un bombardamento lampo contro una base militare siriana condotto a sei minuti dalla fine del dessert. Erano le 20:30, in Florida, e per la macchina della diplomazia cinese prendeva corpo il più pessimista degli scenari: Trump ha sfoderato il coup de théâtre, e ora Pechino deve improvvisare.

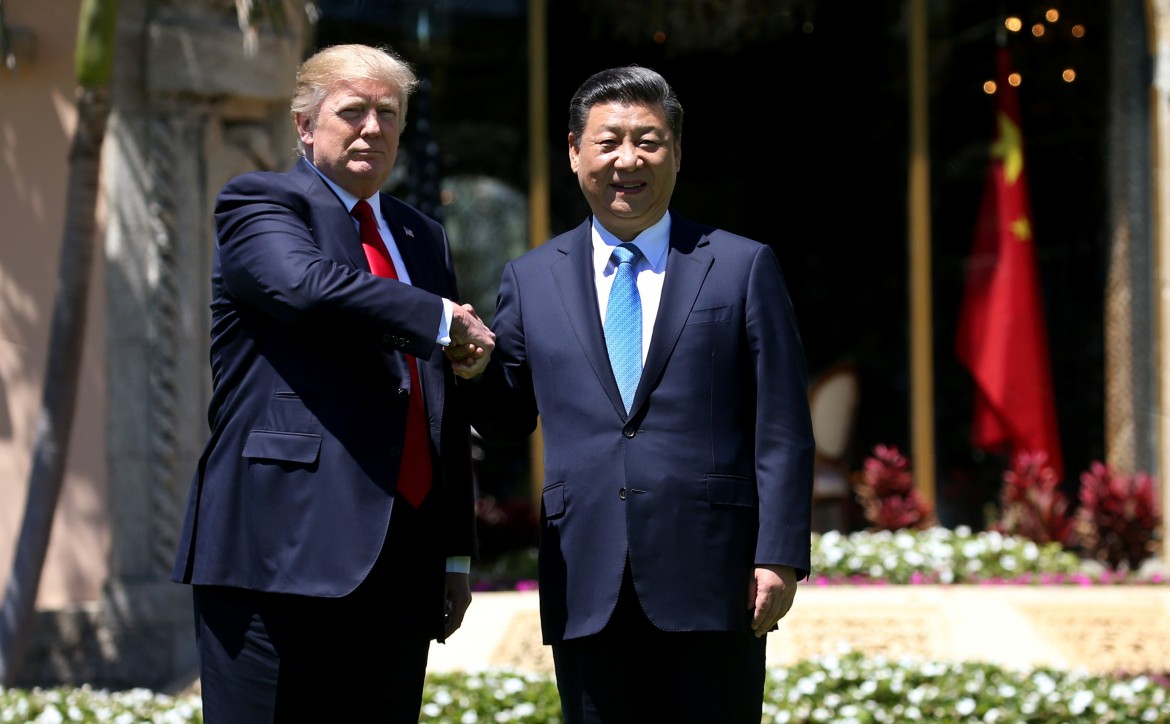

La questione siriana, che fino a qualche ora prima nemmeno figurava nella lista dei temi bilaterali, ha finito per rimescolare la scaletta delle priorità stilata con cura maniacale dai funzionari diplomatici di entrambe le parti, ribaltando ogni rapporto di forza comunicativa. Xi Jinping, che avrebbe dovuto solo gestire l’ironia imbarazzante di un utente Twitter compulsivo, miliardario e, incidentalmente, presidente degli Stati Uniti, si è ritrovato a gestire l’imbarazzo di una stretta di mano sorridente con Trump in mondovisione a poche ore dal lancio dei missili contro Bashar al-Assad. In cinese si dice «diu mianzi», perdere la faccia, la più grande offesa da infliggere all’ospite.

Nella mattinata di ieri, dalle pagine del Global Times espressione del nazionalismo cinese, è arrivata la chiave di lettura ufficiale: il raid in Siria è una «prova di forza del presidente Usa. Vuole dimostrare di saper osare dove Obama non ha osato. Vuole dimostrare al mondo di non essere un businessman president e che utilizzerà le forze militari statunitensi senza esitazioni qualora lo ritenga necessario». Poche ore dopo, durante una conferenza stampa, il ministero degli Esteri cinese ha ribadito i punti fermi dell’approccio di Pechino alla questione siriana: condanna a ogni tipo di attacco con armi chimiche, non ingerenza negli affari nazionali altrui, Assad governa grazie a un mandato popolare che la Cina non mette in discussione, tutte le parti in causa devono abbassare il livello dello scontro e cercare una soluzione politica al conflitto in corso.

Mentre scriviamo è in corso l’ultima parte del vertice Xi-Trump, che tra una mattinata di trattative e un pranzo di lavoro, secondo i piani, dovrebbero essere tornati al business as usual passando in rassegna i punti all’ordine del giorno: la bilancia commerciale in passivo per gli Usa, investimenti cinesi ingenti nelle infrastrutture statunitensi, il dumping dell’acciaio cinese che svantaggia la siderurgia Usa, la Nuova Via della Seta, Taiwan, Hong Kong, minaccia nordcoreana.

Nonostante Trump, svicolando dalle domande dei cronisti sulla Siria, abbia già parlato di «progressi eccezionali», difficile si sia trattato di un confronto disteso. Troppo ingombranti le implicazioni che la svolta interventista di Washington ha imposto alla diplomazia cinese, inizialmente a proprio agio in dichiarazioni di «amicizia e collaborazione» suggellate da un invito in Cina a Trump – accettato – prima del bombardamento in Siria, e poi finita a seguire Trump in un imbarazzante no comment sorridente.

Perché Trump ha deciso di intervenire in Siria proprio in coincidenza col meeting? Il presidente cinese era stato avvertito? (Pare di no). Le bombe in Siria sono da intendersi come un messaggio trasversale rispetto a Pyongyang? Sono queste le domande che inquietano la diplomazia cinese e che, indipendentemente dalle eventuali risposte dei prossimi giorni, già svelano l’insofferenza di Pechino per l’inquilino della Casa Bianca: imprevedibile, inaffidabile, impertinente e dal grilletto facile. Quanto di più lontano ci sia dal mantra del win-win e della non ingerenza che domina la politica estera cinese.