Disco in vinile. Altresì detto microsolco, perché, rispetto ai vecchi settantotto giri, la fenditura era molto, molto più piccola. O, ancora, detto ellepì, in Italia, o long playing, che sta per «suona a lungo». A lungo rispetto a cosa? Rispetto a tutti i formati che c’erano prima. Quando nel 1948 i primi 33 giri microsolco appaiono sul mercato, prima negli Usa, poi nel resto del mondo, avvengono almeno un paio di piccole rivoluzioni estetiche. La prima: l’ellepì è incastonato in una copertina di carta, a sua volta contenuta in una custodia cartonata, la copertina, che diventa palestra d’esercizio per le più svariate e creative soluzioni grafiche colorate. La seconda, assai più importante: fine della schiavitù dei tre minuti e spiccioli, per un quarto d’ora abbondante, non c’è bisogno di cambiare continuamente facciata interrompendo emozioni. Tant’è che pare che anche le prime incisioni di jazz dovettero fare i conti col poco tempo messo a disposizione dal settantotto: nella realtà della performance i brani duravano assai di più. Ci fosse stato l’ellepì, le cose sarebbero andate diversamente. Come insegnano in psicologia, il picco d’attenzione umana un tempo era di circa un quarto d’ora, venti minuti: dopodiché inesorabilmente scemava. Ora è molto meno, nella civiltà delle icone grafiche e dei social network, ma tant’è. Sta a significare, il tutto, che chi si inventò i quarantacinque minuti di musica da incapsulare nel vinile vinse una scommessa psicologica mica da poco: due porzioni esatte di «picchi d’attenzione». E così anche la musica poté dipanarsi in altro modo, anche e soprattutto nel mondo della popular music. L’ellepì consentiva di mirare più in alto che alla canzoncina orecchiabile, poteva raccontare una storia complessa, o, almeno, conseguente. Ben più che la semplice somma delle parti. Così gli ellepì divennero iconici, oltre che belli. Perché è ben vero che uno ricorda soprattutto singole melodie orecchiabili, ma è altrettanto vero che, per un paio di generazioni, almeno, chi ascoltava musica si abituò a storie lunghe quasi come un piccolo film. Le cose belle, o importanti, o ritenute tali, homo sapiens tende a ripeterle, per puro piacere o mercimonio. Questa è una mappa, incompleta come tutte le mappe, e in completo divenire, di chi s’è divertito (o ha avuto interesse) a «rifare» gli ellepì, iconici o ritenuti tali, dalla prima all’ultima nota. Perlopiù gli stessi protagonisti della prima incisione, ma non necessariamente. Come ben sanno i Phish, che ad ogni Halloween si divertono a risuonare per intero un disco, che sia dei Velvet Underground, dei Beatles o dei Talking Heads poco importa. Suonalo ancora, ellepì.

Partiamo da un classico, in un mondo popular di confine, il folk rock dove pressoché tutti i materiali dovrebbero essere «classici», in quanto tradizionali. Nel 1971 i blasonati Fairport Convention fanno uscire Babbacombe Lee, settimo disco della loro produzione folk oriented, costruito interamente con nuove composizioni. Chi è «Babbacombe»? Racconta Dave Swarbrick che era rimasto incuriosito nel leggere la storia di questo proletario dei primi del Novecento, arruolato a forza, finito a servizio di una riccastra, accusato poi di esserne l’assassino. Condannato alla forca, per tre volte la corda cede, e Babbacombe sopravvive: quindi, secondo la legge, ha diritto alla grazia e alla libertà. È l’uomo «inappendibile», e così (The Men They Couldn’t Hang) si chiamerà un fortunato gruppo inglese degli anni Ottanta. Un’imponente folk opera, insomma, in linea con le coeve opere rock. Vende pochissimo, in origine, poi diventa un «cult». Nel 2011, tour invernale, la formazione veterana ha riproposto il disco sul palco dalla prima nota all’ultima, registrando il tutto. Etichetta Matty Groves, la loro, titolo Babbacombe Lee Live Again, con gioco di parole molto british.

Icone rock

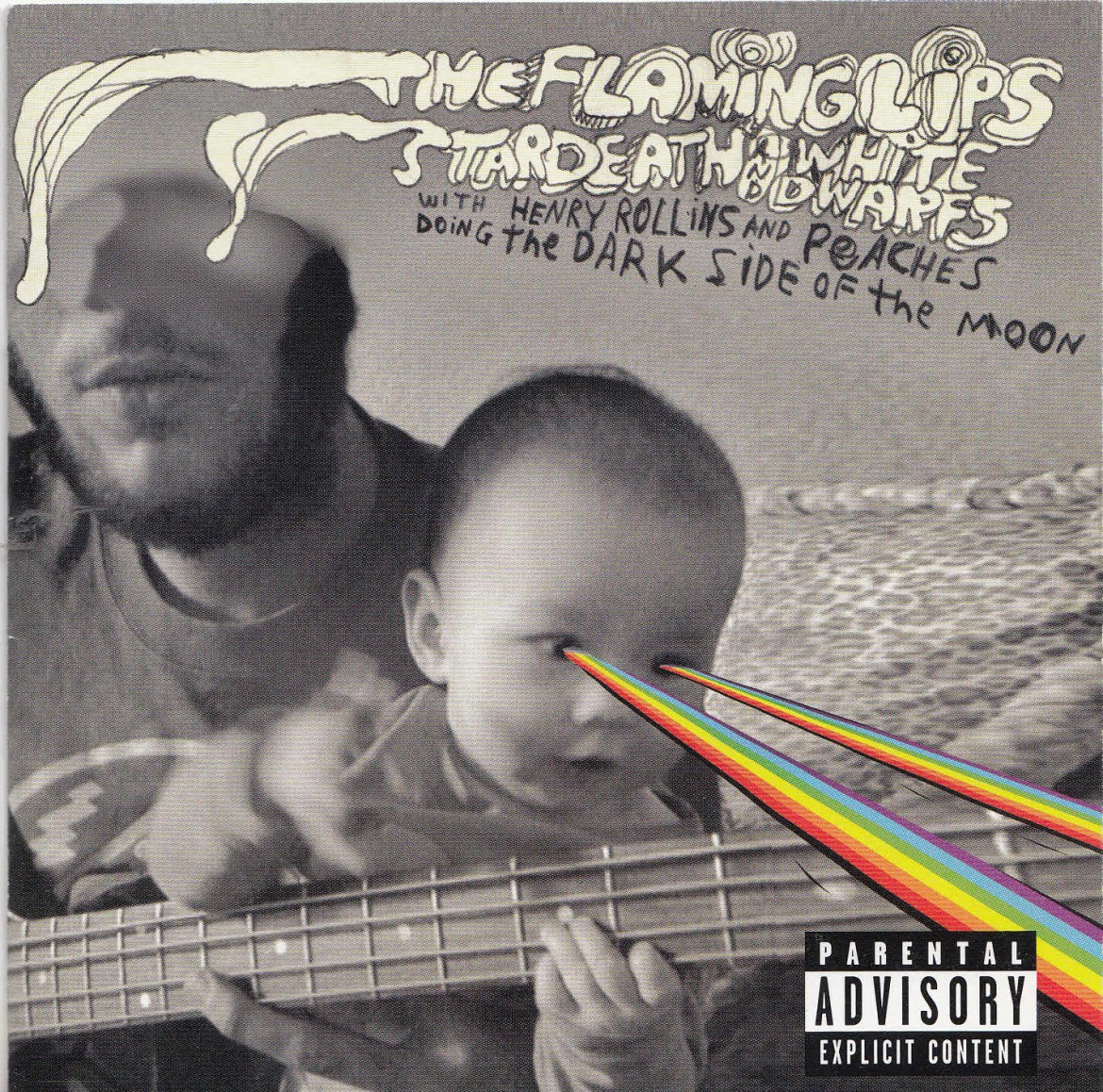

Se non è il più iconico ellepì della storia del rock, poco ci manca. Se non altro è il classico dei classici, che continua a vendere in ogni formato e riedizione possibile. Si parla di The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, 1973, più un trattato esoterico, ad andare a scavare, che un rassicurante sottofondo per le arti amatorie, come ha detto qualcuno. Intoccabile? Macché. Nel 2009 quei ragazzacci dei Flaming Lips, pura accademia sotterranea indie rock americana, si sono divertiti a rifare il disco del Prisma ottico sparigliando completamente le carte del suono e degli arrangiamenti originali, rallentando ciò che era veloce, velocizzando ciò che era lento, e così via. Con l’aiuto di gente come Peaches e Henry Rollins. Risultati? Curiosi, non necessariamente «belli». I bootleggari accaniti, peraltro, non avranno dubbi a indicarvi in The Wembley Wizards il miglior bootleg con il disco del Prisma ottico dal vivo, dal primo brano all’ultimo: peraltro ripreso nei cofanetti ampliati e costosi dagli stessi Floyd.

La band «vera», quella con i tutti e quattro i componenti ha fatto uscire ufficialmente un solo lavoro di studio ripreso integralmente, la lancinante opera The Wall: Is Anybody Out There/ The Wall Live 1980-81 è uscito nel 2000. Registrazioni dalla Earls Court di Londra. Pare che Gilmour e Waters, le due metà oscure dei Pink Floyd si siano parlati tramite avvocati, per gli accordi, ma ne valeva la pena.[V_TXT] Sempre a proposito di Flaming Lips e album «intoccabili», invece, è proprio di queste ore la notizia che a ottobre uscirà il loro remake di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles… cosa dovremo attenderci?

[/V_TXT]Ci fu un disco, nella storia del rock inglese, che rischiò parecchio, con la morale corrente dell’epoca. In copertina c’era, per dirla col Manzoni, un «vecchio malvissuto» che poi, nei testi, non le mandava a dire, su religione, sete di potere di certi ecclesiastici, pelose ipocrisie diffuse. Il vecchiaccio era Aqualung, parto della fantasia del grande e acido Ian Anderson con i suoi Jethro Tull. Un disco molto, molto amato dai tulliani. Nel 2005 l’ispido Ian Anderson ha pubblicato Aqualung Live, dal vivo negli studi di Rock Radio. In coda ai brani una lunga intervista al folletto scozzese sulla genesi del disco e del progetto. Ricavato tutto da devolversi a diverse associazioni di homeless, homeless come il linguacciuto Aqualung.

Succede spesso che una grande band paghi regolare tributo a qualche altra grande band, ad esempio i Pearl Jam con gli Who. Nel 2007 i poderosi Gov’t Mule, bandiera svettante del southern rock più progressivo hanno preso Houses of the Holy, il capolavoro misconosciuto dei Led Zeppelin del 1973, e lo hanno risuonato dal vivo dall’inizio alla fine, con la chitarra di Audely Freed a rinforzare quella, stellare, di Warren Haynes, che peraltro suona anche con gli inventori stessi del southern rock, gli Allman Brothers. Il tutto su Holy Haunted House, che contiene anche il resto del concerto. Il vocione soul di Haynes poco ha a che fare con il sensuale miagolio di Robert Plant, ma il tutto funziona alla grande. La cosa deve essere piaciuta molto a Haynes e compagni, tant’è che Shout! l’ultimo disco dei Muli, dell’anno scorso (ottimo), è un doppio cd: nel primo i brani con la voce di Haynes, nel secondo l’intero disco ricantato da Elvis Costello, Dr. John, Ben Harper, Dave Matthews, Steve Winwood, Glenn Hughes e via citando, da un parterre di rockstar impressionante. Regge? Eccome, se regge.

Che succede invece se un disco ha già di per sé statuto di «culto» (che poi spesso significa che non l’ha ascoltato quasi nessuno, e qualcuno molto snob vi guarda con disprezzo…), e molti anni dopo arriva un signore altrettanto di culto che lo risuona dalla prima nota all’ultima? Succede che state ascoltando uno degli ultimi freak psichedelici ancora in attività, al di là dell’età da pensione, ultima gloria controculturale dei bei tempi colorati che furono. Il signore in questione è Daevid Allen, un bizzarro australiano che nel 1963 fondò i Soft Machine, gloria jazz-rock-psichedelica d’Inghilterra. Ci rimase pochissimo, con i Softs, urgevano altre avventure onore ed esistenziali (tuttora in corso!): ad esempio con i freak a oltranza Gong. Nel 2004 la Cuneiform ha fatto uscire Jet Propelled Photographs, Allen assieme al suo gruppo californiano University of Errors: si ripercorre per intero Jet Propelled dei primi Soft, 1967, musica davvero «incredibilmente strana» nata nella Swingin’ London come colonna sonora. Più qualche altro brano in tema, stesso periodo, stessa band d’origine.

«Se mai questo gruppo dovesse avere successo mi suiciderò», scrisse uno sconsiderato giornalista musicale inglese recensendo il primo ellepì degli Uriah Heep. Lui non s’è suicidato, ma quarant’anni dopo gli Uriah Heep ci sono ancora, occasionalmente ancora massacrati dalla critica, adorati invece da chi li considera il quarto lato del sacro quadrato hard rock inglese Deep Purple-Black Sabbath-Led Zeppelin-Uriah Heep, appunto. Nel 1972 la band fa uscire Demons and Wizards, superba prova fantasy rock in equilibrio tra ballate floydiane e energetici affondi rock, la voce del compianto David Byron su falsetti impossibili, la chitarra incendiaria di Mick Box, il solista più sottovalutato della storia del rock. Nel 2011 esce Live in Kawasaki Japan 2010, terzo volume dei loro «bootleg ufficiali». Sul palco c’è anche Micky Moody dei Whitesnake, e per un’ora scorre, impetuosa, l’intera favola dark dei «Demoni e maghi».

Sinfonie prog

Nel 1975 esce una chicca delicata nel modo colorato del progressive rock inglese: The Snow Goose, una sorta di piccola «sinfonia da camera» senza parole ispirata al bel racconto di Paul Gallico sull’Oca delle nevi, scritto durante la seconda guerra mondiale. Chicca delicata, si diceva, perché l’opera dei Camel finisce un po’ stritolata fra coeve e magniloquenti opere di altre band. Nel 2013 Andy Latimer, chitarra e voce del gruppo storico ha voluto registrare una nuova versione del classico prog rock, per l’etichetta di proprietà del gruppo stesso, identico titolo. Peter Bardens alle tastiere non c’è più, stroncato da un tumore, e le differenze ci sono, eccome: archi sintetici, un certo sentore di new age in alcune soluzioni, ma anche, paradossalmente, suoni di tastiera che sembrano più «vintage» dell’originale. The Snow Goose è tornato anche dal vivo, quest’anno, anche in Italia. Sul palco i Camel erano affiancati da Jason Hart, tastiere, e da un’altra band prog minore molto amata, i Renaissance.

Almeno un paio d’altri gruppi «storici» anni Settanta hanno voluto riproporre per intero dischi entrati nel piccolo pantheon della classicità, anche se per ora non esistono nuove versioni di studio, e forse non esisteranno. Ad esempio gli Hawkwind, signori assoluti dello space rock, inossidabili propugnatori (dal ’69, e forse prima!) di una miscela così fuori moda, tra frullii elettronici da film di fantascienza e chitarroni, da essere tornata di moda. La band spaziale sta rieseguendo sui palchi in questi tempi Warrior on the Edge of Time, anno di grazia 1975. I master originali li ha remixati, in gran sfarzo, il gran signore del neoprog, Steven Wilson. Sui palchi con un album storico anche il gruppo tedesco di cui si diceva un tempo che «iniziavano dove i Pink Floyd finivano»: i Tangerine Dream. Faranno riascoltare le note elettroniche visionarie e «kraut» di Phaedra, 1974. In Italia il 9 giugno, Torino, Teatro Colosseo. Il tutto si intitola, mestamente, Phaedra Farewell Tour.

Secondi a nessuno i gruppi «storici» del prog italiano, amati assai più fuori dalla Penisola, e ben addentro il segreto del «suonalo ancora integralmente», e magari un po’ oltre. Il primo gruppo a risuonare per intero opere passate (due, in questo caso) è stato forse il Banco del Mutuo Soccorso. Nel 1991 è uscito il cofanetto dallo splendido titolo ariostesco Da qui messere si domina la valle: contiene il primo disco omonimo, Banco del Mutuo Soccorso, e il capolavoro Darwin!, entrambi del ’72, e risuonati con maestria. Per la cronaca di Darwin! esiste anche una versione del 2012, dal vivo a Cassino, con un brano inedito. Di recente su queste pagine s’è parlato dei Latte & Miele, il gruppo genovese che nel 1972 con Passio secundum Mattheum costruì una straordinaria opera rock «ponte» tra beat e progressive rock. È ora uscito Passio secundum Mattheum/The Complete Work, arricchita da molti inediti, dedica a don Andrea Gallo, e un parterre di ospiti impressionante da quasi tutto il mondo del prog rock, di ieri e di oggi. Altro gruppo ligure, altra ripresa integrale con Museo Rosenbach, Live in Tokyo, appena uscito: nella prima parte del doppio si risuona tutto Zarathustra, 1973, lavoro notevole e controverso che all’epoca fece inarcare anche qualche rozzo sopracciglio, per sospette (e inesistenti) simpatie di destra. Medesima location orientale per il romano Rovescio della Medaglia, uno dei gruppi prog più duri: Contaminazione, il disco del 1973 con arrangiamenti di Luis Bacalov è tornato nel 2013, dal vivo e con orchestra sinfonica «vera» in Live in Tokyo. Stesso titolo del cd, Live in Tokyo, per un altro gruppo storico riunito, i milanesi Maxophone. Nel concerto si ripropongono per intero i brani dell’album eponimo, uscito nel 1975, un inedito d’epoca, un assaggio del prossimo futuro. Più intricata la storia degli Analogy, gruppo prog prevalentemente tedesco ma di stanza in Italia. Già nel ’74 suonavano l’ambiziosa The Suite, che però fu incisa solo nel 1980. Nel 2013 una bella reunion del gruppo ha fruttato Konzert, dal vivo a Lamezia Terme l’anno precedente: con tutta The Suite.

Usciamo dall’ambito prog, per addentrarci in territori più vicini alla canzone d’autore e al rock. Nel 1997 usciva Hai paura del buio? degli Afterhours, giustamente considerato una pietra miliare del rock indipendente italiano, anzi, secondo la critica «miglior disco della musica italiana indipendente degli ultimi venti anni». Sulle pagine del manifesto si scriveva, centrando subito il bersaglio: «Oltre sessanta minuti di adrenalina pura, un cd che va ascoltato e riascoltato per essere apprezzato in ogni sua sfumatura». Hai paura del buio? 2014 è un doppio cd, versione originale rimasterizzata, altro cd con interpretazioni a dir poco centrate e varie, da Bennato a Finardi, da Piers Faccini a Mark Lanegan, passando per Negramaro, Joan as a Policewoman, Teatro degli Orrori, e via citando. Bel modo per dire addio (o arrivederci?) a una stagione forse non eguagliata.

7 aprile 1976. Il cantautore Claudio Lolli fa uscire Ho visto anche degli zingari felici. Scrollandosi di dosso l’aria di chi è angosciato a prescindere, facendo respirare la stessa aria di libertà che rimandavano le radioline sintonizzate su Radio Alice. Per molti il vero e unico disco del «Movimento», il collante di parole e musica della gente che stava dando l’assalto al cielo, e si ritrovò invece con un assai più prosaico contrassalto di blindati a Bologna, pregiata ditta della reazione Cossiga. Nel 2002 Lolli accetta coraggiosamente di riprendere in mano il palpitante (e apparentemente storicizzato) materiale degli Zingari, risuonandolo assieme ad alcuni dei suoi musicisti, ma soprattutto intrecciando corde e voce con i calabresi del Parto delle Nuvole Pesanti. Trovate il tutto in un disco ormai anch’esso storicizzato, stesso titolo dell’originale, gonfio di buoni umori mediterranei, del 2003.

Un anno dopo, Mauro Pagani, eminenza grigia del prog (diventato poi esperto navigatore delle rotte musicali mediterranee in anni non sospetti) fa uscire Crêuza de mä 2004. È il ventennale del disco di De André, e una occasione imperdibile per ribadire che il disco capolavoro «etnico» di Faber in realtà avrebbe dovuto portare due firme, essendo Pagani autore di tutte le musiche e coautore della struttura stessa del disco in genovese. Ampliato, arricchito di episodi che, in qualche caso, De André stesso avrebbe voluto. Uno scrigno ulteriore che fa perdonare la pronuncia avventurosa dell’ispida lingua delle «mulattiere di mare» del lombardo. Nel 2005 Marco Castoldi in arte Morgan ripropone l’intero Non al denaro non all’amore né al cielo di De André, uscito nel 1971: un anno prima della sua nascita. Giustificazione: è un disco ormai «patrimonio di tutti». Qualche idea strumentale, arrangiamenti e direzione curati dallo stesso Morgan. Che dire? Bellamente inutile.