Pep Guardiola è un avido lettore, oltre che appassionato di teatro. Ai tempi del Barcellona che macinava gli avversari con il tiki taka consigliava spesso ai suoi ragazzi di leggere libri, andare a teatro, arrichire l’anima.

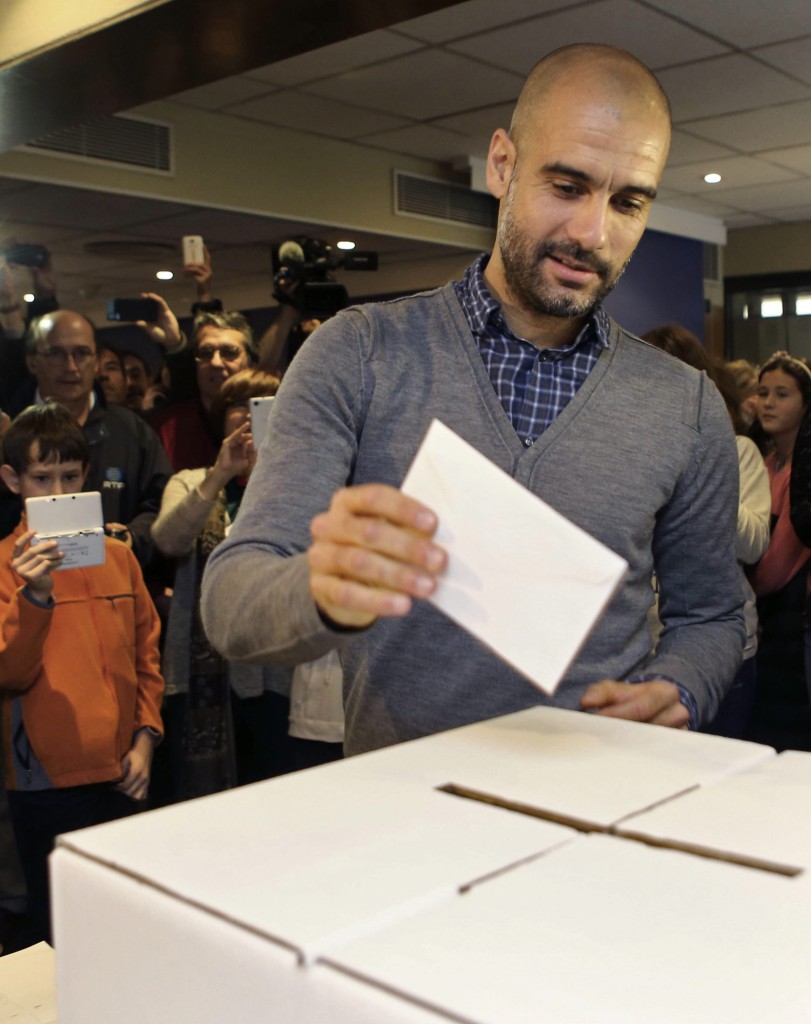

E dopo le polemiche montate sui social network e quotidiani, arrivate anche dagli uffici del ministro dell’Interno di Madrid, Jorge Fernandez Diaz, sulla sua presenza nella lista dei candidati dei due principali partiti catalani (Convergència Democràtica e Esquerra Republicana) per le elezioni regionali del 27 settembre, avrà pensato a Carlos Castaneda ne «Gli insegnamenti di Don Juan»: il potere è nemico dell’uomo. E quindi, secondo Pep, è meglio esercitarlo che subirlo.

Ai commenti, molto aggressivi, sulla sua candidatura per realizzare il sogno d’indipendenza da Madrid (percorso iniziato con il referendum per l’indipendenza della Catalogna del novembre 2014 con l’80% di adesioni, ma dichiarato incostituzionale), Guardiola – 47 presenze con la Nazionale spagnola, la Roja – ha risposto con poche sillabe: tutto è politica nella vita, perché non esprimere il proprio parere?

Lui, come pochi due-tre fuoriclasse della panchina nell’era dell’actio mediatica, fa politica ad alti livelli. Con l’esercizio della politica ha messo insieme i pezzi per il Triplete del Barcellona, incastrando il puzzle perfetto con tanti campioni dall’ego che fa distretto.

Dialettica insieme alla retorica. Psicologia. Carisma. Doti individuali che gli hanno permesso di rovesciare il tavolo, dettare l’agenda con stampa, tifosi, dirigenti, volgendo a proprio favore anche i momenti difficili con un gesto, un silenzio. E catalizzando su se stessi l’attenzione di stampa, giornalisti, critici. Lo stesso sta facendo al Bayern Monaco, che pure non sarà felicissimo per la scelta del suo tecnico, già accusato di aver smarrito l’anima tedesca della squadra bavarese a favore di quella spagnola.

Il profilo perfetto del politico 2.0, e non solo.

[do action=”quote” autore=”Alex Ferguson”]«Il socialismo nel quale credo io è questo: ognuno lavora per l’altro, ognuno ha rispetto dell’altro e lo aiuta. È il modo con cui vedo la vita, è il modo con cui vedo il calcio»[/do]

Questa è stata la dottrina che ha portato il Manchester di Sir Alex a vincere tutto, più volte. Anche a lui hanno chiesto in passato di fare politica. Da grande sostenitore del Labour, anche amico intimo di Gordon Brown. Ma con un posto fisso nell’inner circle di Tony Blair ai tempi di Downing Street, soprattutto, pare, quando le scelte del primo ministro pesassero parecchio oppure sulla corretta gestione dei suoi uomini di governo, da chiudere in una stanza con porta chiusa a chiave. Gli stessi metodi sbrigativi che ha reso i calciatori vittime fisicamente della sua ira (scarpino scagliato sul viso di David Beckham).

Venti anni fa Ferguson scriveva sul Daily Mirror un articolo motivando l’endorsement a Blair. Ricordando che, nonostante stesse scrivendo pagine di letteratura del calcio a Old Trafford mettendo assieme la rabbia di Keane, la classe di Giggs e la vita sotto i flash di Beckham, era sempre lo scozzese figlio di operai di Govan, la tana della Trade Union, tra pallone, pinte di birra, lotta per i diritti dei lavoratori portuali, in fila alle agitazioni sindacali per stipendi più alti o contro i licenziamenti. E tre anni dopo Fergie appoggiava le Trade Union contro la riforma pensionistica voluta dal proprio da Blair, allora leader indiscusso – ammirato in Italia, anche troppo in verità – del Labour Party.

Un atto d’accusa contro la classe dirigente, sulla situazione economica compromessa, sulla diffusa povertà. Mou il demagogo megafono delle sofferenze della sua gente: «Con lo sforzo di tutti il Paese potrà uscire da questo momento complicato. Con l’impegno di tutti, classe politica e popolo, ci riusciremo. Il governo difenda i cittadini e difenda il Portogallo quando dall’esterno arrivano critiche infondate, chiedo iniziativa, solidarietà e responsabilità ai connazionali. Un Paese è un po’ come una squadra, con individui diversi per razza, formazione, opinioni. Per questo, la verità è fondamentale. Non credo a questa classe politica, che è come il mondo del calcio: prima che inizi la stagione ci sono tante promesse, poi però non si raggiungono gli obiettivi sperati e subentra la frustrazione. Io, comunque, sarò sempre orgoglioso di essere portoghese».

Non c’è in realtà un politico più scaltro dell’ex tecnico dell’Inter del Triplete 2010. Anche più di Guardiola, di Ferguson, di chiunque altro.

La sua ultima battaglia per capovolgere il reale nel suo racconto, fatto di trionfi con calciatori strapagati, per cartellino e ingaggi: i pacchi di milioni di euro spesi da Manchester United e i cugini del City per sfilargli la prossima Premier League. O lo stipendio ritenuto eccessivo per i conti del calcio portoghese che il Porto passerà a Iker Casillas, uno dei suoi nemici ai tempi del Real Madrid.

Come Mou, nessuno mai.