«Vedi, figlio mio, qui il tempo diviene spazio». Così dice il saggio Guremanz a Parsifal, al puro folle, nel primo atto dell’opera wagneriana che dall’eroe prende nome. I due si stanno approssimando al castello incantato del Graal e al suo indicibile mistero. Il «qui» è il raggiungimento di un luogo, manifesto o solo immaginale, che rappresenta e costituisce ciò che possiamo chiamare «centro»: il cuore pulsante e immobile ove la sapienza, la tradizione e il sacro vengono custoditi, irraggiando la loro potenza su chi a esso si approssima. Il «centro» è congiunzione del visibile e dell’invisibile, dell’umano e del divino che entrano in comunicazione reciproca e in rigenerante metamorfosi. Per questo, le coordinate del tempo e dello spazio, che sorreggono l’usuale rapporto con il sensibile, vengono meno, dischiudendo una dimensione ove tutto è presente, ove tutto diviene un unico orizzonte, un’unica visione. Accostarsi al «qui» significa entrare in uno stato non ordinario di coscienza, che fa accedere al «sempre» e, insieme a esso, a quel cosmo di potenze di cui i miti sono riflesso.

Il qui del centro è, in terra greca, il santuario di Delfi, ombelico del cosmo, individuato dal volo delle aquile regali di Zeus. È il centro della profezia e del tripode sacro, la casa dell’Obliquo e del Lungisaettante Apollo, la dimora della Pizia invasata, ove i mortali cercano se stessi e insieme il segno essenziale del loro viaggio. È il centro che consacra gli uomini sapienti, che legittima l’ordine della legge umana e insieme consegna i soggetti alla cifra della loro identità nascosta e più profonda. Dai Sette Savi dell’età arcaica a Socrate, il centro suggerisce e indica la misura e il modo della saggezza, racchiusi nella formulazione di due celebri massime: «conosci te stesso» e «niente di troppo». Apparente banalità di semplici parole che sollecitano tuttavia un’interrogazione profonda e un diuturno lavoro: il conoscere se stessi cui il dio appella non significa solo diventare consapevoli del proprio ethos, del proprio carattere e delle proprie passioni, ma è anche soprattutto portare alla luce il nucleo essenziale del sé e, con esso, la direzione di un compito e di una funzione, affidati a ciascuno nel disegno del cosmo. Ed è attraverso tale conoscenza che si perviene a un «niente di troppo» che non corrisponde affatto al senso comune di un giusto mezzo, quanto piuttosto alla misura aurea che discende dall’individuazione del proprio centro interiore, lo si voglia chiamare anima – come faceva Socrate –, o demone – come suggeriva Plutarco, sacerdote consacrato di Apollo.

Licurgo, dopo la costituzione

Nel qui del centro, il legislatore della comunità umana chiede il suggello della propria opera, la sanzione trascendente che essa corrisponda al «meglio» per gli uomini cui è destinata. Così fece Licurgo dopo aver disegnato la costituzione di Sparta: si recò a Delfi per chiedere l’approvazione del dio e là si lasciò morire, perché il suo compito era terminato e perché sapeva che, non facendo ritorno in patria, i suoi concittadini, vincolati da un giuramento, avrebbero dovuto rispettare per sempre il suo ordinamento. Nel qui del centro, sovrani e detentori del potere cercano un lume per il tracciato della loro politica, per la pace e per la guerra, per la conservazione dei regni e della terra. Come nel caso di Creso le cui iterate e insistenti domande ad Apollo – domande sulla sua felicità futura e sul destino del suo trono – diedero luogo a un vero e proprio romanzo oracolare: un romanzo dove la parola del dio viene sistematicamente fraintesa dal mortale perché il responso viene ogni volta piegato alla prospettiva fin troppo ovvia del desiderio soggettivo, delle aspettative individuali e dell’ambizione mondana. L’unico modo per intendere il «segno» dell’Obliquo è uno stato effettivo di neutralità interiore e di distacco, ma di questo i mortali sono assai poco capaci. «Per i saggi il dio fa sempre enigmi con le sue profezie, ma per gli sciocchi è un maestro da poco» diceva Sofocle. Bisogna accogliere la densità dell’enigma, fermarsi con riverenza dinanzi a esso, lasciandosene penetrare in ogni fibra, e non pensare che il responso sia una semplice e letterale indicazione da attuare o da evitare. Fu l’errore di Edipo che, senza farsi domande, si preoccupò soltanto di non far realizzare il dettato di quel terribile responso che lo diceva parricida e incestuoso.

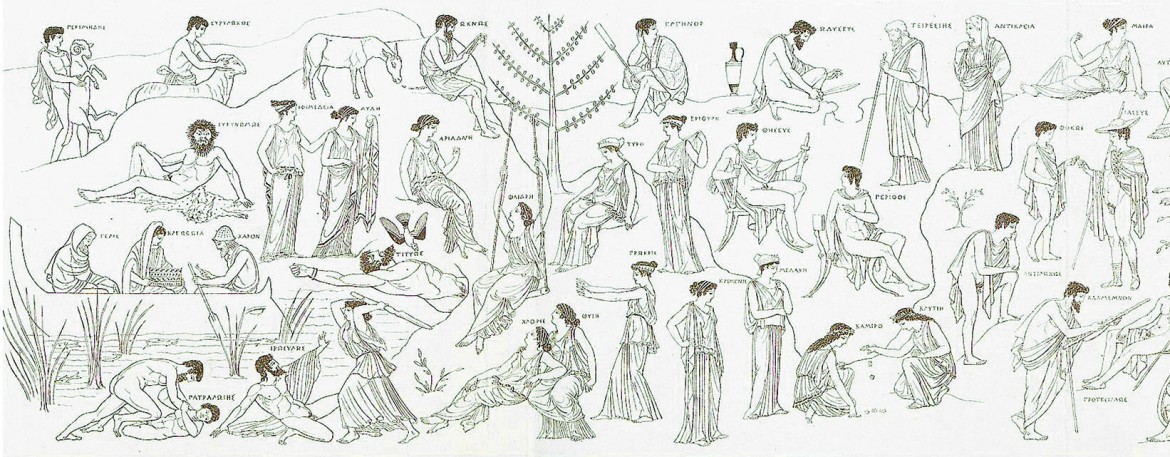

Nel qui del centro, ancora, si radunano le immagini essenziali, l’archivio di tutte le storie, l’altrove della memoria che abbraccia la totalità del tempo. Una memoria che opere d’arte e monumenti ravvivano, come nei dipinti di Polignoto che, a Delfi, aveva raffigurato splendidamente due episodi fondanti: la distruzione di Troia e la discesa iniziatica di Odisseo nel regno dei morti, tra gli spettri degli eroi e delle eroine del passato assoluto. Ed è appunto nel «qui» dell’ombelico di Delfi che Pausania, viaggiatore attento e curioso, conduce ancora oggi il suo lettore al termine di un lungo itinerario attraverso il suolo ellenico: prendendo le mosse dall’Attica, la sua Periegesi, la sua Guida della Grecia, termina, non a caso, con Delfi e la Focide, cui è dedicato il libro X dell’opera – ora disponibile nell’edizione commentata della Fondazione Valla, a cura di Umberto Bultrighini e Mario Torelli (Mondadori, testo greco a fronte, pp. C-548, euro 35,00). L’effetto, dopo il lungo tour, è appunto quello di tornare al centro, di riavvolgersi all’ombelico dell’origine e della fondazione, dove tutti i destini sono racchiusi. Provenendo da Daulide, Pausania passa per la via chiamata Schiste, per il bivio fatale dove Edipo aveva incontrato e ucciso suo padre Laio, e di là procede dritto verso Delfi, in quella isolata valle montana su cui si stagliano le pareti verticali e sdirupate del Parnaso. Spettacolare teatro di ulivi e terrazze che, per la via Sacra, conducono al santuario del dio. Il tempio che Pausania contemplava era solo l’ultimo di una serie. Non solo perché il santuario fu ricostruito più volte per le distruzioni causate dalla storia e dalla natura, ma perché, sul piano simbolico, il tempio dell’origine è, per sua stessa natura, sempre perduto e destinato a essere periodicamente riedificato dal lavoro e dalla fatica dell’uomo.

L’uccisione del serpente

Il primo tempio – racconta Pausania – aveva la forma di una semplice capanna, fatta interamente di alloro: la pianta sacra, sempre verdeggiante, che simboleggia l’immortalità divina – la non-morte dei celesti – e che insieme si connette alla purificazione. Lo stesso Apollo, d’altro canto, si era dovuto purificare nel tempo dell’inizio, espiando la propria violenza fondatrice: prendendo possesso di Delfi, egli aveva ucciso il serpente posto a custodia della potenza sacra del luogo, aveva sgominato le forze ctonie e la signoria della dea Terra, che, prima di lui, vegliavano sul dono della profezia e della veggenza. Dopo questo primo atto, un secondo tempio era stato interamente costruito dalle api, creature della purezza assoluta e immagini dell’anima disincarnata («api» si chiamavano le stesse sacerdotesse profetiche consacrate al dio). Le operose api edificarono un tempio fatto interamente di piume saldate tra loro dalla cera: un santuario leggero e quasi impalpabile, un edificio, per così dire, aereo, che Apollo trasportò magicamente nel paese lontano e misterioso degli Iperborei, in quel Nord assoluto in cui il dio solare si rifugia periodicamente finché l’intera rivoluzione degli astri non sia compiuta. Quel Nord che coincide e replica, in perfetta corrispondenza, l’idea stessa di «centro»: l’asse, terrestre e insieme celeste, del Polo e del Carro dell’Orsa, l’asse attorno cui si dispiega il ciclo del Grande Anno. Le piume di quel tempio divenuto invisibile, le piume che attraversarono leggere l’aria al soffio – come racconta Pindaro – di un vento impetuoso, sono immagine del potere del volo, del potere di librarsi e viaggiare in altre dimensioni, al modo degli sciamani, e come si racconta sapesse fare anche Pitagora, aurea incarnazione di quello stesso Apollo Iperboreo.

Il terzo tempio fu quindi opera di demiurghi divini, edificato dalle mani sapienti di Atena ed Efesto che lo fecero tutto di bronzo scintillante alla luce del sole nascente. Sul frontone sedevano inquietanti ed esiziali Incantatrici che, con il loro canto, paralizzavano e procuravano la morte ai visitatori: Sirene celesti che liberavano dalla vita mortale aprendo le porte del cielo. Solo con il quarto tempio – come in una sorta di successioni di età del mondo, che procedono dal regno della natura e dall’opera degli dei per giungere al piano dell’esistenza umana – entrarono in scena artefici umani: il santuario fu costruito in pietra dai leggendari architetti Agamede e Trofonio che il dio ricompensò della loro opera avvolgendoli nel sonno della morte. Dopo di che si entra nel tempo della Storia: il quinto tempio edificato per iniziativa della potente famiglia degli Alcmeonidi, esuli da Atene; il sesto, quello che ancora Pausania contemplava, opera di Spintaro di Corinto. Di tutto ciò, oggi, a noi si offrono rovine e lacerti. Ma possiamo sentire e immaginare, accordandoci con l’aura sacra che, ancora potente, aleggia nel luogo. Possiamo intuire, muovendo lo sguardo dai resti del tempio alle rocce del Parnaso, dove le «Furenti» danzavano per Dioniso, quando il sole dell’aureo Apollo si occultava nel grande Settentrione.

Pausania a Delfi, ombelico e archivio di tutte le storie

Classici greci. Col decimo Libro su «Delfi e la Focide» termina la «Guida della Grecia»: la «Periegesi» compiuta da Pausania nel II secolo. Si completa così l’edizione commentata della Fondazione Valla

Polygnotos, discesa di Odisseo nell’Ade: affresco a Delfi, qui nella ricostruzione di Hermann Schenck, part.

Classici greci. Col decimo Libro su «Delfi e la Focide» termina la «Guida della Grecia»: la «Periegesi» compiuta da Pausania nel II secolo. Si completa così l’edizione commentata della Fondazione Valla

Pubblicato 6 anni faEdizione del 7 gennaio 2018

Pubblicato 6 anni faEdizione del 7 gennaio 2018