Gabriele Basilico lo considerava uno dei suoi «maestri» per la capacità che aveva di leggere il corpo e il tessuto urbano delle città; Gianni Berengo Gardin ha spesso raccontato che deve al suo esempio la propria scelta di gettarsi nella rischiosa professione di fotografo. Stiamo parlando di Paolo Monti, del cui ricchissimo, variegato ma unitario percorso fotografico rende finalmente conto, attraverso un percorso ragionato di duecento «scatti» rigorosamente originali, la mostra Paolo Monti Fotografie 1935-1982 al Castello Sforzesco di Milano, nelle Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo (fino al 19 marzo), mostra ottimamente curata da Pierangelo Cavanna e Silvia Paoli, cui si devono anche i testi del catalogo realizzato da Silvana Editoriale (pp. 336, € 39,00).

Nel 1953, a 45 anni, Monti aveva avuto il coraggio di abbandonare un’avviata carriera di dirigente per dedicarsi interamente alla fotografia, e già nel ’59 la sua lezione verrà definita «decisiva» da un critico come Giuseppe Turroni. A Venezia, dove si era trasferito per motivi di lavoro, Monti aveva fondato assieme ad alcuni amici, nel 1948, il circolo fotografico La Gondola, al quale presto aderiranno autori di spicco come il citato Berengo Gardin. Diversamente da quanto spesso sostenuto, l’obbiettivo che si era dato nel creare il nuovo circolo non era quello di opporsi al cosiddetto formalismo del Gruppo La Bussola, capeggiato da Giuseppe Cavalli; ambiva semmai a far uscire la fotografia italiana dalle secche del reportage superficiale e dai limiti di un dibattito fotoamatoriale chiuso nella sterile contrapposizione tra forma e contenuto, estetismo e realismo, per aprirla al confronto con gli esiti più significativi delle fotografia internazionale. Egli infatti guardava con attenzione alla Subjektive Fotografie – il movimento creato in Germania da Otto Steinert –, ma anche ad altri autori europei (Brassaï, Doisneau, Renger-Patzsch) e americani (Aaron Siskind, Harry Callahan).

Vicino all’arte contemporanea

Intellettuale a tutto tondo, Paolo Monti – come ben dimostrano i suoi ritratti ai pittori: Roberto Crippa, Gianni Dova, Enrico Baj – è vicino all’arte contemporanea più significativa di quegli anni: dall’Espressionismo Astratto americano, conosciuto a Venezia grazie alla collezione di Peggy Guggenheim, all’Arte Spaziale promossa da Lucio Fontana e sostenuta dalla milanese Galleria del Naviglio, dall’Informale materico al Nouveau Réalisme. Questo bagaglio di conoscenze, una volta trasferitosi a Milano nel 1953, lo porta a esplorare le potenzialità linguistiche del mezzo fotografico giocando con il caso, il mosso, la sfocatura, le esposizioni multiple, il tutto violando volutamente le norme tecniche stabilite. La sua – diversamente dalle più tarde Verifiche di Ugo Mulas – non è un’indagine analitica e concettuale, bensì un modo di operare «caldo», vicino, semmai, alla dinamica gestuale di Emilio Vedova, all’esperienza materica di Burri e alle sperimentazioni fotografiche di Nino Migliori. Così, mentre Alberto Burri crea, alla fine degli anni cinquanta, le famose Combustioni plastiche, Paolo Monti compie un analogo gesto distruttivo-costruttivo con i Chimigrammi (1960-’70): corrode la carta fotosensibile – da lui intesa come una «materia viva» – mediante reazioni chimiche al tempo stesso casuali e controllate, fino a creare immagini intense e misteriose, simili a presenze corporee aperte a molteplici possibilità interpretative.

A questa produzione interna al linguaggio fotografico, Monti affianca una altrettanto approfondita indagine sulla fisicità del mondo reale. «Tutto il visibile mi attrae, quasi senza gerarchia di valori, e non certo per farne un confuso inventario, ma per tentare di scoprire, delle molte cose viste, un aspetto nuovo ed essenziale, quasi un segreto». Per lui tutto è importante, tutto può essere trasfigurato senza essere tradito: anche i più umili oggetti quotidiani possono rivelare un mistero, trasformarsi in presenze simboliche. Non vuole neppure avere uno stile riconoscibile, «che spesso è solo maniera» – come lui stesso scrive (giustamente). Il suo è piuttosto lo stile della coerenza e del rigore di chi si sente spinto ad adottare i linguaggi visivi che reputa più adatti a comprendere i soggetti da indagare. È mosso, soprattutto, dalla consapevolezza etica che la fotografia può e deve far vedere quello che «tutti si limitano solo a guardare». Un vedere che va però esercitato, coltivato e nutrito perché – come amava dire citando una frase di Goethe – l’occhio «vede ciò che la mente conosce», non altro.

L’atto del vedere implica empatia

Ma qual è la differenza tra il guardare e il vedere di cui parla Monti? Che cosa significa riuscire a vedere solo quello che si conosce? Quando i miei studenti delle scuole medie copiavano una semplice Natura morta – un tavolo con sopra qualche bottiglia e dei frutti –, non notavano quasi mai che le linee del tavolo si restringevano prospetticamente verso il fondo: non conoscendo ancora la prospettiva, non la «vedevano», e quindi disegnavano i lati del tavolo paralleli tra loro… Ma c’è di più: le loro raffigurazioni delle bottiglie e dei frutti non rappresentavano quasi mai la singolarità di quegli oggetti, ma solo l’idea preconcetta che ne avevano. Non disegnavano, insomma, quella data mela di fronte a loro, ma una tipica mela; non quella bottiglia, ma la loro immagine precostituita. Guardavano, ma non vedevano, perché l’atto del vedere, così come lo intende Monti – e con lui buona parte degli artisti che nei secoli si sono confrontati con il visibile – implica empatia, messa in discussione di modalità rappresentative consolidate, grande tensione conoscitiva; e, in più, il piacere emozionale, quasi fisico, di abbattere le chiusure del proprio io per farsi toccare, anzi attraversare dalla realtà. Una realtà densa e stratificata, che Monti rende visibile avvicinandosi, sperimentando diversi punti di vista, diverse incidenze della luce. Così il suo obiettivo scava dentro alle cose, nelle rocce, nella corteccia di un albero, tra le pieghe frementi delle vesti delle sculture barocche al Ponte degli Angeli di Roma. Si avvicina ai muri di Venezia segnati dal tempo, ai manifesti strappati di Milano. Come Cézanne ha dipinto decine di volte la montagna Sainte-Victoire, allo stesso modo Monti trasforma l’atto fotografico in un percorso di conoscenza, in un progressivo, inesausto approfondimento: ritrae la nipote Meme dall’adolescenza fino al giorno delle nozze, per cogliere nel suo volto le mutazioni dettate dal trascorrere del tempo; indaga la Fontana di Trevi fino a cogliere la resa materica della sua famosa «scogliera»; dedica un intero libro alla Pietà Rondanini…

Paolo Monti s’impegna a raccontare l’arte e i musei italiani perché intende la fotografia anche come un impegno etico e civile, proteso a far conoscere, valorizzare e difendere il territorio e il patrimonio culturale del nostro paese. Dopo avere documentato la nascente periferia milanese dal punto di vista di una Natura progressivamente divorata dai condominii, realizza numerose campagne in Emilia, tra cui quella, basilare, sul centro storico di Bologna, alla quale lavorò per ben due anni fino a produrre un grandioso e analitico censimento urbanistico di una città ritratta rigorosamente senza automobili (anche perché l’aveva fatta chiudere al traffico quando effettuava le riprese!). Una scelta, quest’ultima, che suscitò molte polemiche, ma che aveva un significato forte e preciso: a lui non interessava raccontare la Bologna di fine anni sessanta, ma comprenderne la struttura architettonica e urbana, leggere la storia della città attraverso i suoi edifici, perché proprio tale conoscenza avrebbe potuto essere un presupposto indispensabile per la loro conservazione, per nuove progettazioni rispettose. A ragione, nel 1995, l’urbanista Pier Luigi Cervellati suggeriva che «le foto di Monti dei censimenti emiliani dovrebbero essere guardate tutti i giorni per fare, tutti i giorni, il nostro esame di coscienza» su come noi trattiamo il nostro territorio.

Paolo Monti, corteccia o città, un obiettivo in cerca della conoscenza

Fotografi italiani. Sperimentatore «alla» Burri; impegnato con il territorio e il patrimonio... La rigorosa mostra del Castello Sforzesco approfondisce un autore che ha anteposto le potenzialità linguistiche del mezzo alla specializzazione

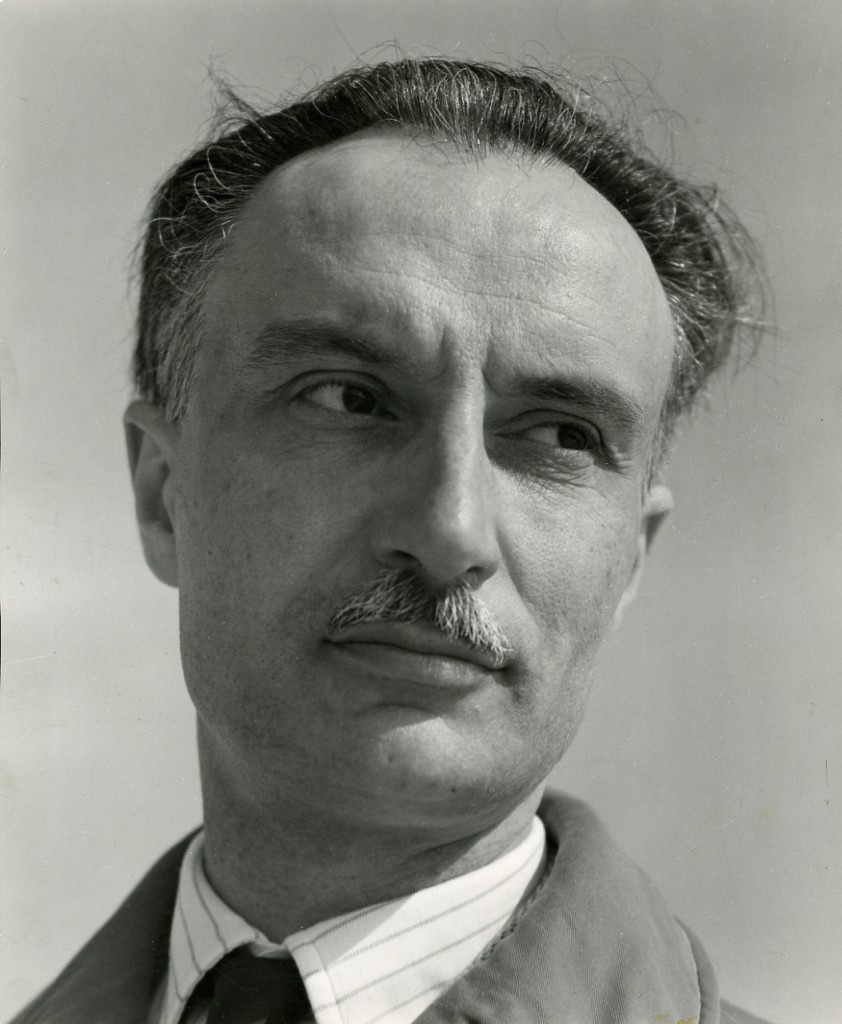

Giuseppe Cavalli, "Paolo Monti", 1953

Fotografi italiani. Sperimentatore «alla» Burri; impegnato con il territorio e il patrimonio... La rigorosa mostra del Castello Sforzesco approfondisce un autore che ha anteposto le potenzialità linguistiche del mezzo alla specializzazione

Pubblicato 7 anni faEdizione del 5 marzo 2017

Gigliola Foschi, MILANO

Pubblicato 7 anni faEdizione del 5 marzo 2017