Il diritto di cittadinanza del romanzo grafico ai piani alti della letteratura è una conquista ormai data per acquisita. Per limitarsi a registrarla nell’ambito italiano, ricordiamo che nel 2014 unastoria di Gipi è stato il primo «romanzo a fumetti» (etichetta quanto mai approssimativa) a rientrare nella dozzina dei finalisti del Premio Strega. Questo diritto di cittadinanza, come ogni conquista, rappresenta comunque più un inizio che un compimento. Oggi, l’apparizione di Manifesto incerto Con Walter Benjamin, sognatore sprofondato nel paesaggio di Frédéric Pajak (L’Orma editore, traduzione di Nicolò Petruzzella, pp. 192, € 28,00) ci mostra verso dove punti questa traiettoria. Autore nato nell’Île-de-France nel 1955, di doppia nazionalità francese e svizzera, Pajak ha scritto romanzi, poesie, sceneggiature, ha disegnato e dipinto, ma è con L’immensa solitudine (1999, apparso in Italia per le edizioni Spoon River nel 2008) che ha inaugurato una originale forma di narrazione basata sull’interazione tra parola e immagine. Tale forma trova in Manifesto incerto la sua espressione più completa. Il volume che esce ora in Italia è il primo di una serie cominciata nel 2012 per i tipi dell’editore svizzero Noir sur Blanc e giunta nel 2019 all’ottavo tomo.

Vecchie foto, paesaggi, fantasia

È lo stesso Pajak, nella premessa al primo volume, a tratteggiarne la genesi: «Presto i disegni diventano una pila. Una sorta di archivio per immagini: dettagli ricopiati da vecchie foto, paesaggi dal vivo, fantasie. Vivono di vita propria, non rappresentano nient’altro che l’effigie di un sentimento confuso (…) Lo stesso accade alle parole, bagliori intermittenti come buchi di luce su una pagina nera». Il proposito dell’impresa è duplice: «rievocare la Storia cancellata e la guerra del tempo». Ma questa duplicità è riconducibile a una medesima «politica» della narrazione, che ci fa comprendere la scelta del termine Manifesto a siglare l’impresa: un tentativo di liberare, insieme, ciò che la Storia ha sconfitto e ciò che la coscienza di ognuno di noi inghiotte nell’oblio per permetterci di continuare a vivere. L’«immensa solitudine» a cui era intitolata l’opera del 1999 (che aveva come riferimenti intellettuali Nietzsche e Pavese) è dunque quel vuoto che circonda gli sconfitti della Storia e le sconfitte personali, i rimorsi, le reminiscenze, i rovelli notturni. Così, episodi della vita di Walter Benjamin (ebreo, marxista e intellettuale, quindi sconfitto par excellence nella barbarie dell’Europa alle soglie della guerra) si possono intrecciare a stralci autobiografici (il racconto Due fascisti), favole metafisiche (Gli Spiriti), riflessioni estetiche e letterarie (Elogio del malinteso) e appunti di viaggio (Il vento delle cose). Ma è sulla strada di questa singolare «liberazione» che si può risalire ancora alla forma unica dell’opera di Pajak. Se «romanzo grafico» è un’etichetta già in partenza superficiale, qui a essere messa in questione è la stessa natura romanzesca del testo, che si muove invece in maniera libera tra memoir, biografia, saggio, racconto per immagini. Se qualcosa di romanzesco si mantiene in questo lavoro è quella «coerenza» di cui parla Milan Kundera nell’Arte del romanzo, data dall’unità tematica e dalla ricorrenza dei motivi, aspetti che qui si fanno ancora più vertiginosi perché coinvolgono, oltre a quella testuale, anche la dimensione visiva.

Stringere gli occhi

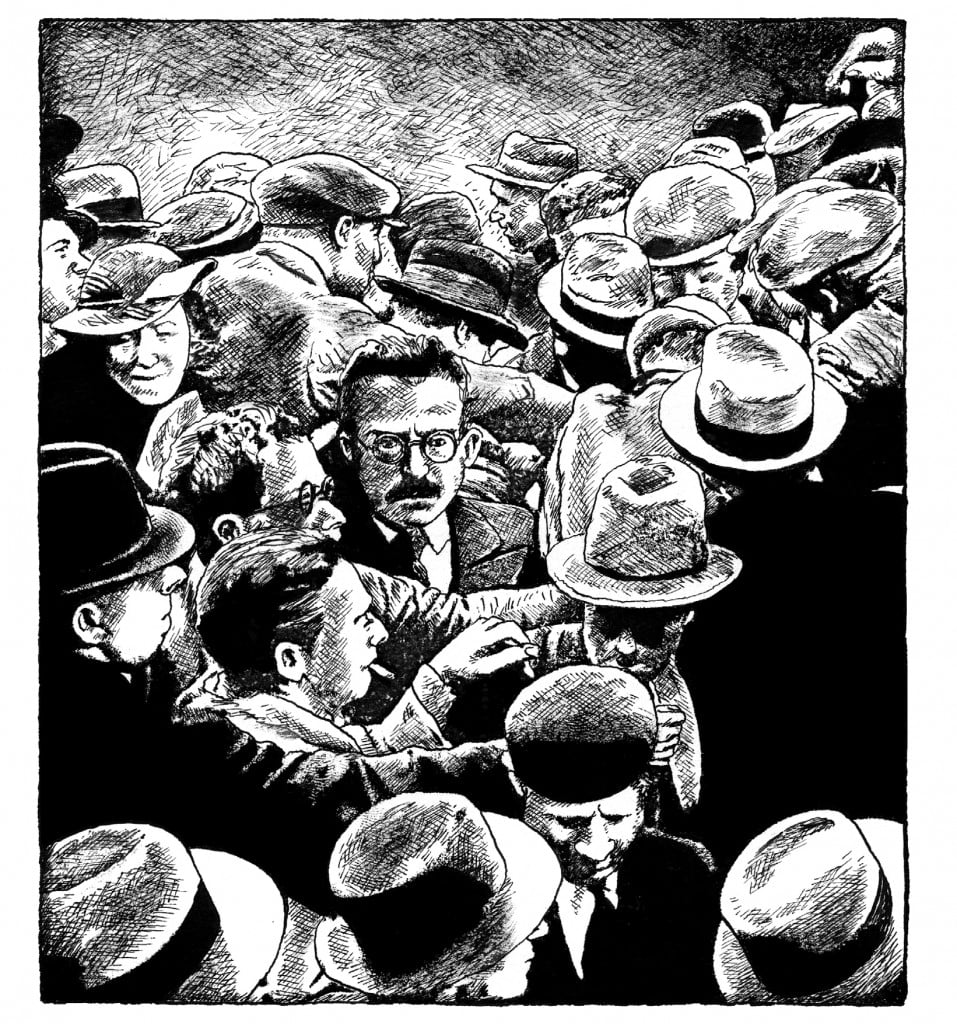

«Narratore» oggi è un termine quanto mai abusato, che spesso stinge nell’accezione deteriore di «affabulatore», ma Pajak narratore lo è senz’altro nel senso più sincero – nobile e popolare allo stesso tempo – che si possa immaginare. Ed è lui stesso, quasi a volersi cingere di questa corona, a richiamare le riflessioni di Benjamin sull’opposizione tra romanziere e narratore. Se il romanzo è il prodotto di due solitudini, del romanziere e del lettore, macchina costruita per vincere l’offensiva moderna contro la noia, la narrazione è dialogo tra presenze vive, legame con l’oralità, potere di far scaturire la scintilla di una storia proprio dalla e nella noia. E la narrazione di Pajak proprio nella noia della malinconia, dell’ozio infantile, della fatica del lavoro manuale, del viaggio fuori dal tempo del turismo di massa prende forma plasticamente, così come un corpo acquisisce volume grazie all’ombra che proietta o da cui emerge. Non è un caso che le tavole di Manifesto incerto siano dominate dall’ombra, e chiedano all’osservatore/lettore di stringere gli occhi per interrogare più a fondo un volto, il profilo di un’architettura, ciò che nasconde una porta socchiusa. E questo non ha nulla di metafisico, nessun rimando a un «mistero» oltre il mondo. L’ombra è stratagemma che inserisce il tempo nelle immagini, che impone al lettore – aggredito da immagini chiare – di dare loro tempo, a differenza di quanto fa normalmente con la maggior parte delle altre in cui si imbatte nel corso di una giorgnata qualsiasi. L’ombra di Pajak, per ribaltare un passaggio dei Chiari del bosco di María Zambrano, vuole ricordare che il mondo e la Storia non sono quel «regno dove ciò che significa e il significato sono una sola e identica cosa».

In un appunto giovanile trovato tra le carte di Søren Kierkegaard dopo la sua morte si legge: «Il romanzo è entrato nella riflessione». Quasi l’enunciazione di un programma di lavoro che il filosofo avrebbe realizzato negli anni successivi, attraverso un corpus che tiene insieme narrazione e speculazione, e che segnò una via nuova per la scrittura filosofica. Per la densità delle domande che suscita, e per la capacità di tratteggiare un orizzonte finora sconosciuto del testo saggistico, di fronte all’opera di Pajak verrebbe da aggiornare l’appunto kierkegaardiano: «Il disegno è entrato nella riflessione».