«Una vergogna di cui sono co-responsabile». Si intitolava così il testo di Nicholas Kristof pubblicato sul «New York Times» di domenica, in cui il noto editorialista rifletteva sul ruolo fondamentale che i media hanno avuto nel successo dell’ascesa politica di Donald Trump. Sì, certo, scrive Kristof, Trump deve molta della sua fortuna alla «tossica manipolazione del risentimento razziale operata dal partito repubblicano nel corso degli anni». Ma, si legge ancora, «bisogna riconoscere un’altra forza che ha contribuito a dargli potere: noi».

Purtroppo tardiva, la constatazione di Kristof arriva ancorata a dati inequivocabili. Sempre sul «NYTimes», del 15 marzo, secondo un’analisi di Nicholas Confessore e Karen Yourish, solo il mese scorso, Trump avrebbe totalizzato 400 milioni di dollari in copertura mediatica gratuita (i dati, di mediaQuant, sono calcolati in base al rapporto tra il coverage mediatico, i costi della pubblicità elettorale e il volume di pubblico raggiunto), più di quanto John McCain ha speso per la sua intera corsa alla presidenza, nel 2008.

Spalmata dal momento dell’annuncio della candidatura di Trump a oggi, quella cifra salirebbe a sfiorare i 2 miliardi, più del doppio di quanto, nello stesso periodo, è andato a Hillary Clinton (l’altro candidato di questo ciclo elettorale stra-coperto dai media) e, soprattutto volte quanto Trump ha investito di tasca sua in pubblicità. Certo che può vantarsi di non accettare i contributi di Wall Street e delle lobby.

Dietro al mix di fascinazione e repulsione che la caratterizza, la dipendenza dei media da Donald Trump – oggi inevitabile visto il prospettarsi della nomination- era visibile già l’estate scorsa, quando le reti di all news hanno cominciato a dedicare intere puntate dei loro programmi di prima serata a qualsiasi uscita di Trump, amplificando le sue dichiarazioni rozze, superficiali, razziste, misogine, spesso inventate lì sul momento e poi smentite il giorno dopo (è un genio dell’improvvisazione, e si auto-contraddice regolarmente con impunità), in un coro di commentatori increduli, offesi, oltraggiati…..che però non sapevano parlare d’altro. Un po’ come quando amici giornalisti, in visita dall’Italia a New York, funestavano intere serate parlando degli scandali sessuali di Berlusconi, dei telefonini incastonati di gemme che avrebbe regalato alle sua amanti. Visto da fuori sembrava assurdo, miope.

«Trump è la più grossa miniera d’oro che le tv potessero immaginare. È arrivato sul palcoscenico delle presidenziali in un momento in cui i media si dibattono nell’insicurezza del loro futuro. La verità è che hanno bisogno di Trump come uno che si fa di crack ha bisogno di una pipa», ha detto a Kristof Ann Curry, ex conduttrice del magazine televisivo della NBC «Today Show».

I network hanno molto di cui rispondere, dichiara, sempre a Kristof, anche il professore di scienze politiche della Virginia University Larry Sabato: «È una questione di rating. Non si può togliergli gli occhi di dosso. Quando Trump è in tv smetto quello che sto facendo per guardarlo, come in anticipazione di un incidente automobilistico».

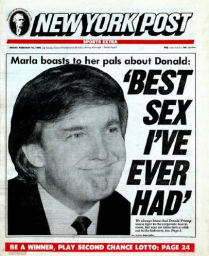

Di quell’ossessione, anche molto puritana, con cui le televisioni in particolare hanno abbracciato la sua entrata in scena il miliardario newyorkese ha fatto tesoro: il suo risentimento nei confronti dell’establishment politico supera di poco quello che riserva all’establishment dei media. Per anni pane quotidiano dei tabloid newyorkesi, che affondavano entusiasticamente i denti nei suoi divorzi, nelle sue bancarotte, nei suoi voli pindarici immobiliari seguiti da immancabili crash (il mitico Hotel Plaza, il Taj Mahal di Atlantic City), e nell’orrendo gusto del suo lusso, Trump è sempre stato snobbato dalla serie A. È stato un reality televisivo, non il suo successo finanziario o imprenditoriale, a renderlo noto al grade pubblico americano, a proiettare il suo personaggio abrasivo, spaccone, volgare ma astutissimo nella sua apparente implausibilità, fuori dai confini di New York, in vista dalla Casa bianca.

Mentre, almeno in parte, Hillary Clinton subisce suo malgrado (Bengasi, la questione delle e-mail, il rilievo dato alle sue gaffe…) la copertura mediatica extra che deriva dalla sua notorietà, Trump la controlla. È lui, in genere è lui che dà l’input. In un’intervista di 100 minuti al «New York Times», pubblicata domenica, e dedicata alla sua politica estera, Trump è riuscito a dire poco e niente – la sua visione geopolitica riassunta in una serie di «deals» che imporrà ai governi di altri paesi. Ma il week-end pasquale è stato dominato da un’irresistibile diatriba con il suo maggior rivale repubblicano su quale sarebbe la più carina delle loro delle loro mogli. Diatriba «casualmente» iniziata da Trump con un tweet offensivo nei confronti di Heidi Cruz.

Con i mesi, l’estrosa imprevedibilità con cui ha tenuto in scacco i media è diventata più prevedibile e, con l’accumulo dei voti, i suoi exploit sono più calibrati, meno «scioccanti». Non ci rimane che prenderlo sul serio. Purtroppo.