Nel 1986, reduce dai set di Salvador e Platoon che lo hanno portato al limite delle risorse fisiche, mentali ed economiche, Oliver Stone si gode la prima domenica di pace in famiglia, con la moglie Elizabeth e il figlioletto Sean, e sente che quel momento, nella sua vita di uomo e di artista, è baciato da una particolare benedizione. Mentre si tuffa nella piscina della sua nuova casa di Santa Monica, per la quale ha contratto altri debiti, si ritrova però a pensare: «Eppure c’era un’altra immagine della mia vita in competizione con questa… Era la stessa che mi aveva portato nella marina mercantile, poi a scrivere un romanzo, poi ad arruolarmi nella fanteria». E finisce per chiedersi: «Potevo vivere due vite diverse?».

È il regista stesso a raccontare questa scena nell’ultimo capitolo di Cercando la luce (La nave di Teseo, trad. di Carlo Prosperi, pp. 537, € 22,00), autobiografia che copre i primi quarant’anni di vita del regista, culminanti negli Oscar per la miglior regia e per il miglior film ottenuti con Platoon nel 1987. Ma se la traiettoria di questo quarantennio si conclude, per Stone, con un’esemplare realizzazione del sogno americano, la narrazione del libro si apre con l’incubo di una generazione: il Vietnam. La scena in cui uno Stone trentenne, ancora ignaro del successo che è destinato a raggiungere, rivive nella mente quell’incubo è simbolica al massimo grado: è il 4 luglio del 1976, e il futuro filmmaker si trova a New York in mezzo alla calca delle celebrazioni nazionali del Bicentenario, lo sguardo rivolto all’Hudson e alla Statua della Libertà. La folla che lo circonda è «una bestia da un milione di occhi, pigiati nelle strade e alle finestre di Lower Manhattan, attratti dal ricordo della libertà che abbiamo nelle ossa, libertà e promessa di un mondo migliore».

Ma il giovane Stone sa che quella promessa celebrata da tutta la nazione è falsa. Lo sa perché è un reduce del Vietnam, e allo stesso modo di altri reduci è scosso dall’esperienza vissuta e incerto sulla possibilità di potersi redimere, sia come individuo sia come membro di una società che, nella seconda metà degli anni settanta, sembra voler inseguire solo un facile oblio nel piacere, al ritmo di Barry White e Donna Summer.

Ma il Vietnam, per Stone, è qualcosa che va oltre la tragedia storica ed esistenziale: è una menzogna entrata nella sua vita sull’onda di un’altra menzogna più intima. Svogliata matricola di Yale, il futuro regista aveva lasciato gli Stati Uniti alla soglia dei vent’anni per raggiungere il Sudest asiatico, prima come insegnante in una missione cattolica, poi arruolandosi nella Marina mercantile, e infine, abbandonati definitivamente gli studi, come volontario in guerra. Quasi come l’Ismaele di Melville, che sceglie il mare per contrastare il «novembre umido e piovigginoso» che scende nella sua anima: nel caso di Stone, lacerata dalla ricerca del sogno borghese da un lato, e dal fascino per l’arte, l’avventura e l’autodistruzione dall’altro – come espresso lucidamente nell’episodio evocato sopra. Una lacerazione che in qualche modo rispecchia le origini famigliari di Stone: il padre ebreo americano e la madre francese, figure che rappresentano vecchio e nuovo mondo, rigore e sensualità, individualismo e calore mediterraneo. Ma i genitori sono anche i primi, nella vita di Stone, a rompere quella promessa offerta al suo sguardo dall’immagine della Statua della Libertà: conosciutisi a Parigi durante la seconda guerra mondiale, dove il padre del regista prestava servizio come ufficiale, i due si trasferiscono negli Stati Uniti al termine del conflitto, ma dopo sedici anni il matrimonio naufraga.

Il giovane Stone si sente allo stesso tempo prodotto e vittima di un imbroglio, e il tentativo di risanare quella ferita lo porterà a cercare di far tacere i propri demoni nell’inferno del Vietnam. Dove ancora una volta una promessa di libertà verrà tradita nel modo più crudele davanti ai suoi occhi, e di nuovo nel cerchio della guerra, a cui in qualche modo Stone sente di dovere la propria esistenza.

Ma se la guerra del padre ufficiale, membro della «generazione più grande di sempre», era suonata alle sue orecchie di bambino e adolescente in modo eroico, Stone scopre invece la sua guerra, che è «pioggia, incidenti, natura umana, un fucile che faceva cilecca e il fatto che in battaglia nulla andava mai come ti aspettavi». Scopre la morte che può arrivare dal fuoco amico; la mancanza di sonno e le droghe per sostenersi; i massacri improvvisi che, ancor più dell’orrore, gli fanno pensare che «osservare e sopravvivere a quella grande energia distruttiva era quanto più vicino l’uomo potesse arrivare allo Spirito Santo».

Sarà lungo, dopo il congedo nel 1968, il risveglio dall’incubo: un risveglio che passerà attraverso un arresto per possesso di droga e che gli farà toccare, proprio nel breve soggiorno in carcere, il cuore oscuro dell’«Amerika» repressiva di Nixon. Ma già il primo congedo dalla Marina, prima dell’arruolamento in fanteria, gli aveva offerto un farmaco potente per lenire i traumi: la scrittura. È a quel periodo che risale la stesura di un romanzo autobiografico incentrato sull’esperienza in Asia, A Child’s Night Dream (apparso in Italia nel 1998 per il Saggiatore con il titolo Sogno a occhi chiusi). Dopo l’arresto e il carcere, invece, arrivano le prime sceneggiature. E in questa parte del racconto di Stone, il suo profilo da eroe melvilliano-hemingwayano sfuma in quello del rinnegato à la John Fante, vittima di rifiuti di editori e produttori, tra la parabola declinante di un primo matrimonio e il lento esercizio della vocazione artistica. La guerra rimane il basso continuo della sua vita, sia quando, nelle strade di New York, gli scoppi delle marmitte lo portano talvolta a reagire eccessivamente buttandosi a terra, per lo stupore della moglie, sia alla scuola di cinema, dove realizza un cortometraggio, Last Year in Vietnam, che suscita l’ammirazione del suo insegnante Martin Scorsese.

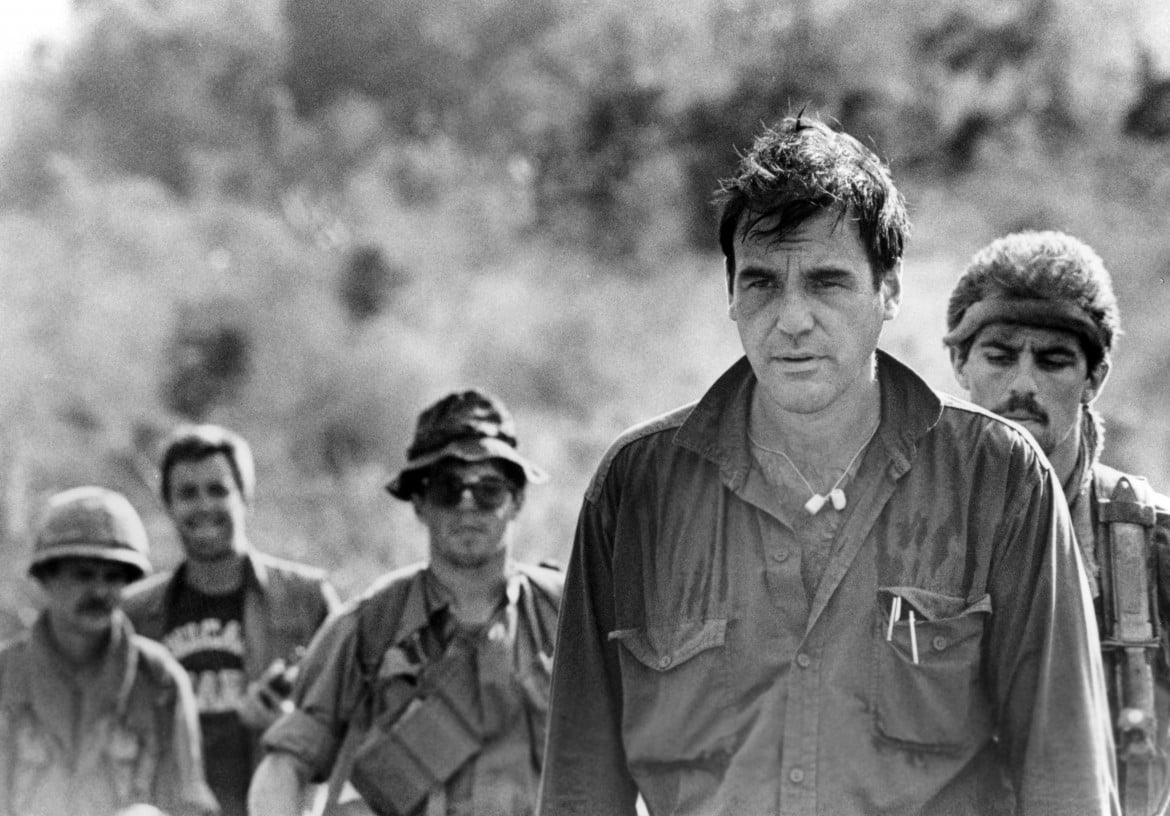

Ma la soluzione all’enigma interiore che gli impone di raccontare la verità sull’esperienza militare – una verità che va oltre l’intento documentario e che si pone come risarcimento alle menzogne familiari, sociali e storiche – gli viene offerta dalla potenza del simbolo. È un docente della NYU a introdurlo con passione alla mitologia e all’epica classica, facendogli per la prima volta intravedere che «in ciascuno di noi il mitico è nascosto dietro l’ordinario». Così il giovane filmmaker, ripensando ai propri commilitoni, delinea i personaggi che saranno protagonisti, più di dieci anni dopo, del suo capolavoro Platoon: il sergente Barnes, un Achille che è «la personificazione stessa della guerra, taciturno e minaccioso»; il sergente Elias, un Ettore nativo americano «nobile, ma dal destino segnato»; e il soldato Chris Taylor, alter ego del regista, Ulisse-Ismaele «figlio di due padri, Barnes ed Elias, che rappresentavano i due poli opposti di una guerra che aveva spaccato gli Stati Uniti». Guidato dalla fascinazione del mito, il giovane Stone completa la prima stesura dello script di Platoon in poche settimane, intuendo subito che è il «fiore di loto» spuntato dal fango della guerra e dei traumi.

Ci vorranno molti anni prima che il film veda la luce: anni di sconfitte e soddisfazioni, come le sfortunate regie degli horror Seizure e La mano, e l’Oscar – non privo di uno strascico di polemiche – per la sceneggiatura di Fuga di mezzanotte. O come Salvador, il film di denuncia che, girato nello stesso anno di Platoon, metterà ancora una volta in gioco il desiderio di Stone di smentire con sfrontatezza le bugie della politica americana. Ma sarà la forza degli archetipi eterni, nutriti di dolore personale, di cui è permeato Platoon, a fargli meritare la definitiva consacrazione e l’amore del pubblico. Nello stesso modo, oggi, possiamo leggere Cercando la luce non tanto come memoir di un uomo di cinema, pronto a rivelarci aneddoti e curiosità da rotocalco, ma come simbolico racconto di formazione di un destino americano, alimentato dal fuoco dei classici.