Due vicende che corrono parallele, tra la metropoli di Città del Messico e le foreste dello Yukon, ma che pongono al lettore la medesima domanda: come non perdere la propria umanità di fronte al dolore, alla morte, al desiderio di vendetta?

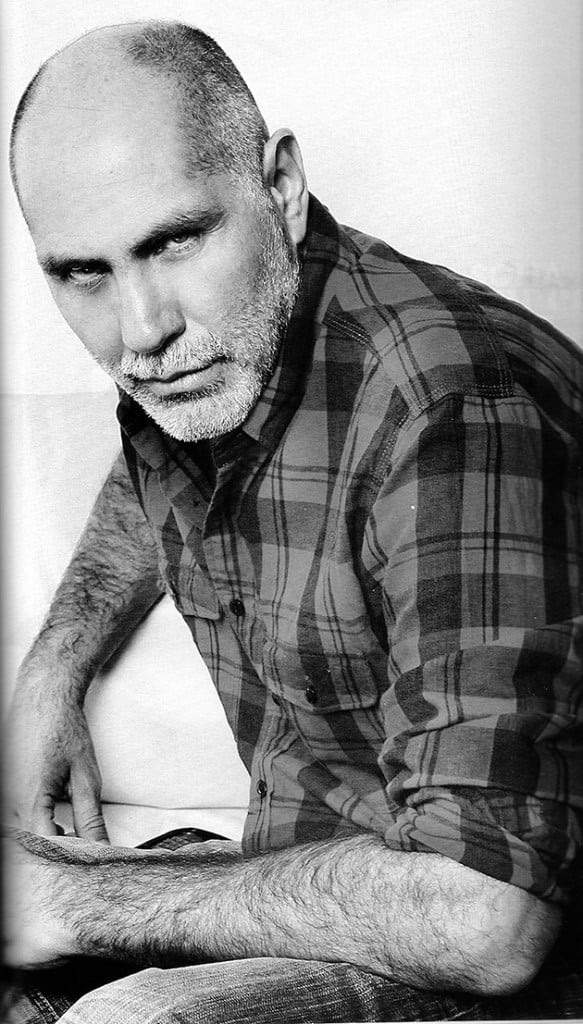

Guillermo Arriaga si è preso cinque anni, accantonando per il momento il suo lavoro di sceneggiatore – cui si devono Amores perros, 21 grammi e Babel, diretti da Alejandro González Iñárritu, Le tre sepolture di Tommy Lee Jones, e The Burning Plain, che ha scritto e diretto personalmente nel 2008 – per tornare al romanzo con Il selvaggio, traduzione di Bruno Arpaia, (Bompiani, pp. 742, euro 22). Un libro potente, ipnotico, scandito da una lingua avvolgente che indaga, nel Messico della fine degli anni Sessanta, il confine tra vita e morte, libertà e repressione, desiderio e violenza che Arriaga presenterà oggi, insieme al suo traduttore al Salone di Torino (alle 13 presso la Sala Professionali).

«Il selvaggio» si presenta come un romanzo di formazione, anche se le tappe attraverso le quali si plasmano il carattere e la personalità del giovane protagonista hanno in qualche modo sempre a che fare con la morte. Si tratta di un tema ricorrente nelle sue opere, che sembra volerci rivelare qualcosa della vita stessa. Cosa rappresenta per lei?

Ogni mio lavoro, si tratti di un romanzo come di un film, vuole prima di tutto riaffermare lo straordinario potere della vita. Anche questo ragazzo, costretto a percorrere dei lunghi corridoi bui e minacciosi, troverà alla fine nell’amore e nella speranza la forza per superare l’oscurità e vivere libero. Per farlo dovrà però capire che la vita è fatta anche di morte, emanciparsi dalla paura e assumere questa parte di noi spesso dimenticata. Subiamo già abbastanza le regole non scritte di una società che ci separa, ci distanzia da ciò che è umano, vale a dire prima di tutto dal nostro corpo. E, quindi, anche dalla morte, sulla cui paura viene costruito ogni sorta di esorcismo che regola il nostro quotidiano. Al contrario, credo che la funzione principale della letteratura sia quella di costringerci a guardare nella direzione verso la quale il nostro sguardo non è solito volgersi per osservare le cose che ci risultano più perturbanti o addirittura moleste. Altrimenti, a cosa serve scrivere?

Parallela alla vicenda messicana, scorre nel libro quella di un cacciatore che, nelle regioni settentrionali del Nordamerica, parte alla ricerca di un mitico lupo grigio. La dimensione della caccia, che lei pratica abitualmente, finisce così per intrecciarsi con il desiderio di vendetta del giovane protagonista, che ha perso l’intera famiglia, e sembra evocare ancora una volta la volontà di ricongiungersi con uno stato di natura perduto.

L’essere umano si muove sempre lungo il confine tra la sua essenza animale e la dimensione che si è dato con la civiltà. Viviamo tutti una tensione permanente tra questi due ambiti. Sono convinto che ci sia una parte di noi che è impossibile addomesticare. Sembra addomesticata, ma basta che si produca un determinato evento perché in realtà questa componente animale abbia di nuovo il sopravvento. Chi mai poteva pensare che uno dei popoli più civili dell’epoca, come i tedeschi, avrebbe massacrato sistematicamente i propri simili, come avvenne durante il nazismo? Ma, allo stesso modo, perché intorno a quello che ci appare soltanto come un gioco, il calcio, si può scatenare una violenza inspiegabile come quella che fu all’origine della strage dell’Heysel nel 1985? Quali che siano i meccanismi che cerchiamo di mettere in campo per controllare e ridurre ai minimi termini la violenza, questa troverà comunque il modo per innescarsi e non solo in base ad ideologie all’insegna dell’odio e della sopraffazione. L’unico antidoto possibile, anche se parziale, contro la violenza risiede proprio nell’assumere questa nostra parte animale, selvaggia che ne è spesso all’origine. Da questo punto di vista, per me la caccia – e voglio precisare che da sempre caccio solo con arco e frecce per mangiare gli animali che uccido – non rappresenta tanto un modo per tenere sotto controllo un istinto aggressivo, ma per ricongiungermi a mia volta con quella parte di «bestia» che c’è in me. Per crescere dobbiamo essere consapevoli che la natura umana è piena di paradossi, che accanto alla bellezza si trova la crudeltà, vicino alla vita c’è la morte, nei pressi della tenerezza si incontra l’aggressività. Siamo tutti seduti su un trono di sangue.

Anche senza voler vedere solo una dimensione autobiografica in questo romanzo, sono molti i segnali che ci parlano delle «esperienze» che lei ha vissuto da ragazzo. A cominciare dalla vita di strada, e sui tetti, del quartiere della Unidad Modelo di Città del Messico…

Vivo questo libro come qualcosa di «esperienziale», solo in parte riconducibile alla mia biografia, ma basato su fatti reali che non sono mai successi, almeno a me, ma che avrebbero potuto avere luogo. Non ho raccontato la mia storia ma ho attinto a molti ricordi della mia infanzia. Così, erano i ragazzi un po’ più grandi che vivevano una sorta di vita parallela sui tetti del quartiere, per tenersi lontano dalle risse con i giovani delle zone limitrofe, ma soprattutto dalle ronde della polizia che all’epoca fermava chiunque avesse solo i capelli un po’ lunghi. Una cosa mi è però rimasta dentro, il fatto che tutto ciò di importante che ci accadeva, fuori dalla scuola, avveniva in strada. Qui ho appreso gran parte delle cose che mi guidano ancora oggi come una bussola, e forse il mio stesso istinto di cacciatore, e che credo siano ben presenti nei miei romanzi come nei miei film. C’è un modo di dire che sintetizza bene questo mio stato d’animo: «posso aver lasciato la strada, ma la strada non ha lasciato me».

Romanzo di formazione, «Il selvaggio» racconta però anche una storia collettiva: quella dei movimenti sociali della fine degli anni Sessanta, della strage di studenti compiuta dall’esercito nel 1968 nel quartiere di Tlatelolco a Città del Messico. L’inizio di un ciclo di violenza che attraversa ancora il paese.

In realtà, la violenza di quel periodo fu solo in parte il preludio a ciò a cui stiamo assistendo oggi. La repressione contro gli studenti dell’Università della capitale messicana si inseriva nel contesto internazionale dominato dalla Guerra fredda e dalla paura del comunismo, ma anche da una difesa ad oltranza dello status quo rispetto ai giovani che lo contestavano, come accadde in quegli anni a Parigi, Praga o alla Kent State University dell’Ohio. Per i giovani messicani quella violenza coincise con una sorta di perdita dell’innocenza: capirono che cambiare le cose non sarebbe stato facile e soprattutto che avrebbe avuto un prezzo molto alto. In questo vedo l’attualità della storia che racconto. Proprio in questo momento il Messico si prepara alle elezioni ma senza grandi speranze, tra una corruzione dilagante e una guerra non dichiarata scatenata dai cartelli del narcotraffico che però offrono spesso di che vivere ad una popolazione altrimenti condannata alla miseria e alla fame. E oggi come allora, come dimostrano i tanti studenti rapiti o uccisi anche da appartenenti alle forze dell’ordine, le prime vittime di questo clima sono i giovani e la volontà di cambiamento di cui sono portatori.

I messicani sono diventati protagonisti loro malgrado della retorica razzista di Trump che ha costruito le sue fortune annunciando la costruzione di un «muro» lungo quella frontiera che lei ha raccontato. Come osserva la situazione dalla riva sud del Rio Bravo?

Trump dice e fa molte stupidaggini. La storia del «muro» è la più colossale, perché è chiaro che i messicani non pagheranno certo per costruirlo come vorrebbe lui, ma anche perché da tempo sono più gli immigrati miei connazionali che tornano a casa che quelli che cercano di entrare negli Stati Uniti. Ciò che davvero mi preoccupa è però quello che sta dietro all’elezione di un simile personaggio. Penso al fatto che siano l’estrema destra e i razzisti a conquistare il cuore dei lavoratori, di chi se la passa male a causa della crisi e delle conseguenze sociali della globalizzazione che hanno reso il mondo un posto sempre più ingiusto e hanno scavato solchi enormi in ogni paese tra ricchi e poveri. Trump agita il fantasma dei messicani che «invadono» gli Usa per manipolare le paure dei suoi concittadini, ma quasi in ogni paese c’è un «piccolo Trump»: un ricco che conquista i poveri mettendoli contro altri poveri.