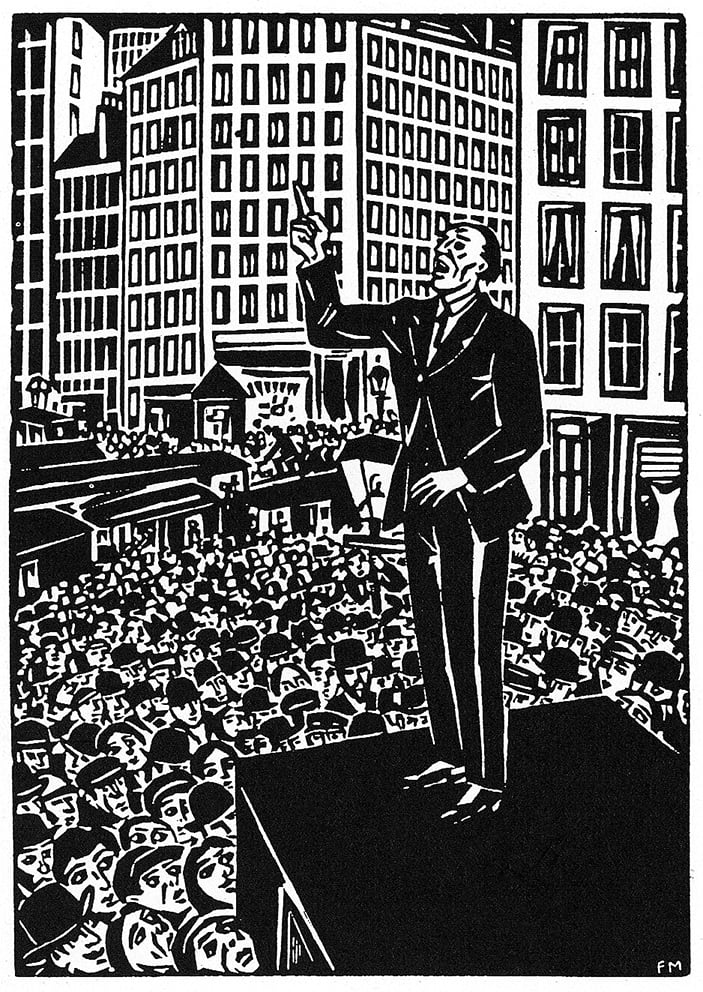

Se il populismo si manifesta quando un popolo non si sente rappresentato, che cosa è quando, raggiunto il potere nelle forme o del partito o del movimento politico, diventa sistema e regime?

Un interrogativo attuale, alla luce del risultato elettorale in Italia, al quale risponde il saggio L’Europa dell’Est e i nuovi nazional-populismi. I casi polacco e ungherese di Cristina Carpinelli e Massimo Congiu (Bonomo Editore, pp. 125, euro 15), che attraversa genesi e forme ormai istituzionali di un populismo al potere in due società dell’Est Europa, Polonia e Ungheria. Che mostrano perfino una articolazione delle loro fondanti degenerazioni-ragioni «ideologiche», con elementi a comuni, come la riscoperta dell’integralismo nazionalista e dall’autoritarismo, la xenofobia contro il diverso e il migrante tanto da costituire l’anima del Gruppo dei Paesi di Visegrad, ma anche con «ispirazioni» politiche difformi.

TUTTE COMUNQUE SORRETTE da una profonda quanto menzognera rilettura-revisione della storia del XX secolo, il «secolo breve» , che spazia dal periodo tra le due guerre mondiali, comprende il ruolo del nazismo – per il quale si rivendica la presunta innocenza delle due nazioni – e arriva fino al periodo del socialismo realizzato. Ungheria e Polonia vedono, dopo la caduta del Muro di Berlino, nell’avvento al potere di forze finalmente nazionaliste una «rivoluzione» realizzata – o controrivoluzione necessaria – rispetto ai limiti e ai «tradimenti» che sarebbero stati rappresentati dai governi democratici eredi diretti delle svolte dell’89. Fatto singolare, mentre la leadership di destra di Budapest deriva da una trasformazione in senso reazionario di una forza, il Fidesz, che alla nascita si dichiarava «progressista» e contendeva questo spazio alla formazione d’ispirazione socialdemocratica, in Polonia invece la continuità a destra resta confermata ma certo con una sterzata nella voragine della conservazione dell’integralismo cattolico del PiS al potere, che arriva ormai a mettere all’indice anche le espressioni più sociali e storiche di figure come Walesa, protagonista del fermento degli anni Ottanta che fu Solidarnosc. Quando infatti nel giugno dell’89 vennero fatti i funerali di Stato a Budapest all’ex segretario comunista Imre Nagy, impiccato dopo i moti del ’56, era presente tra la folla l’attuale presidente Viktor Orbán, un giovanotto con barba e capelli lunghi, un contestatario qualsiasi che avrebbe dato vita ad una formazione «progressista», la stessa che ora è autoritaria, revisionista storica e razzista.

NEL PREZIOSO SAGGIO di Cristina Carpinelli e Massimo Congiu emerge che entrambi i «sistemi» che si insediano per esplicita «reazione», trovano legittimità in una nuova «volontà di nazione», come programmaticamente dichiara il Pis, il partito di Jaroslav Kaczyinski, per motivare la risposta autoctona alla sfida della crisi dei modelli occidentali importati e «accettati»: il capitalismo finanziario, la democrazia parlamentare e la difesa atlantica.

ALLA DERIVA delle privatizzazione che a Est – e ovunque – hanno ricostituito vere e proprie oligarchie economiche, si risponde con la riscoperta dell’intervento dello Stato, dove in Ungheria si insiste sul rilancio del «capitalismo ungherese» e del «lavoro ungherese» con una sorta di Ungheria first, e con il welfare da difendere ma nella logica dell’Ordo caritatis, un ordine della carità che sostiene «prima la tua famiglia, poi la tua nazione, poi gli altri».

I migranti economici così sono out, pena il declino della «civiltà occidentale, e quelli che in fuga dalle guerre pure, visto che Polonia e Ungheria dichiarano di non aver partecipato ai conflitti in corso, come in Siria. Un’altra menzogna, perché al conflitto in Iraq – l’inizio della fine – si arruolarono subito nella coalizione dei volenterosi nel 2003 al seguito di Bush.

E si risponde alla crisi dei partiti democratici e socialdemocratici al potere dopo l’89, con l’autoritarismo e la devastazione dello stato di diritto, con la messa sotto controllo della stampa, della magistratura e delle forme appena abbozzate della cosiddetta «società civile»,- così fragile da poggiare l’esistenza sul sostegno esterno come fa l’odiato magnate Soros con le Ong.

IL TERZO ELEMENTO, fondamentale è l’adesione alla Nato come punto qualificante d’appartenenza. In particolare per la Polonia, sia dal punto di vista interno, assicurando sul territorio polacco basi militari decisive come quella del nuovo sistema antimissile Usa a ridosso della frontiera russa, sia con il 2,5% del Pil di spesa per gli armamenti; con incremento degli addetti alle Forze armate e la creazione di una forza paramilitare su base volontaria di 53mila unità, una guardia nazionale parallela su imitazione di quella americana. Fatto significativo, nella Polonia che ha la memoria del golpe di Jaruzelski del 1981 e che partecipò all’invasione dell’ex Cecoslovacchia nel ’68, hanno fatto ingresso in pompa magna come fosse un trionfo nel gennaio 2017 circa tremila militari della Nato accompagnati da festosa sfilata di 80 carri armati. Come se non bastasse, l’arrivo di Trump in Europa per il G20, ha visto come prima tappa presidenziale proprio la Polonia: una apoteosi, con la partecipazione al secondo summit dell’iniziativa «Tre mari» (Trimarium, Baltico, Mar Nero e Adriatico) che schiera militarmente dodici paesi dell’Europa centro-orientale, tutto l’ex Patto di Varsavia, tranne per ora l’Ungheria) contro la Russia dopo l’eterodiretta crisi ucraina. Mentre l’Ue sullo sfondo appare più come copertura ideologica e fornitrice di assistenza monetaria; perché l’obiettivo per Budapest e Varsavia è una «Europa delle patrie» e va rigettata ogni dimensione sovranazionale che possa assomigliare alle unioni come l’Urss.

Nazional-populismi dunque da paura. Avvisaglia di guerra in Europa, ma intanto si consolidano come «Stato» e regime. Non più solo democrature come denunciava Predrag Matvejevic.