All’interno del vasto mondo statunitense di ex diplomatici, analisti e osservatori della Cina, si sta vivendo uno strambo paradosso: Washington ha considerato un pericolo la Cina quando era guidata da Mao, salvo poi – con Deng al potere – portare a braccetto Pechino nell’Organizzazione mondiale del commercio e all’interno dei meccanismi di mercato, con l’obiettivo di isolare l’Urss e addomesticare i cinesi.

Ora che è pienamente inserita nel mondo globale e Mao è un ricordo offuscato, la Cina è diventata davvero un pericolo per gli Usa. In ballo c’è la leadership globale e la necessità – da parte americana – di gestire la propria decadenza, provando a ottenere il più possibile, dopo aver constatato che le riforme economiche in Cina non hanno portato a forme politiche democratiche, come speravano a Washington, ma anzi hanno rafforzato il partito comunista.

I DAZI PER 250 MILIARDI decisi lo scorso anno da Trump – prima di una sorta di compromesso, ottenuto a inizio anno, che ha scongiurato una nuova ondata di tariffe – sono il simbolo dell’estremo tentativo da parte americana di rallentare quello che appare ormai un quasi certo sorpasso cinese.

Non mancano gli analisti che, pur scettici nei confronti dei meccanismi politici ed economici della Cina, specificano che all’interno di questa «guerra commerciale» il problema non sia Pechino, bensì l’economia interna americana. Si richiede a Casa bianca e al Congresso una politica economica differente, in grado di risolvere così il grave disavanzo con il Drago cinese e non solo: gli Usa infatti hanno la bilancia commerciale in rosso con molti altri paesi (perfino con il Vaticano). La Cina, da parte sua, se da un lato può godersi il rinnovato status di potenza globale, dall’altro deve controllare con molta attenzione l’andamento della propria economia nella fase della «nuova normalità»: dalla garanzia concessa ai propri cittadini di continuare a poter vivere a livelli impensabili solo 30 anni fa, dipende la stabilità complessiva del sistema e la stessa vita del partito comunista.

Ecco allora che ieri, nel giorno in cui i negoziatori americani sono arrivati a Pechino, il premier Li Keqiang al forum Baoao di Hainan (dove era presente anche il ministro dell’Economia italiano Giovanni Tria), ha provato a rassicurare tutti circa la salute dell’economia cinese. Secondo il premier la situazione non è così pesante come poteva apparire qualche mese fa, benché i dati non indichino uno stato eccellente del motore cinese (ma della veridicità degli indicatori economici cinesi non si può mai essere certi).

Se Trump ha specificato che «con la Cina tutto bene», l’aria di un possibile accordo che aleggiava fino a qualche giorno fa sulla questione dei dazi, è sembrata improvvisamente virare verso una nuova ipotesi di stagnazione. A quanto pare le posizioni non sarebbero poi così vicine. Il problema però non pare tanto quello di trovare soluzioni pratiche, quanto una più generale situazione di sfiducia tra le due potenze.

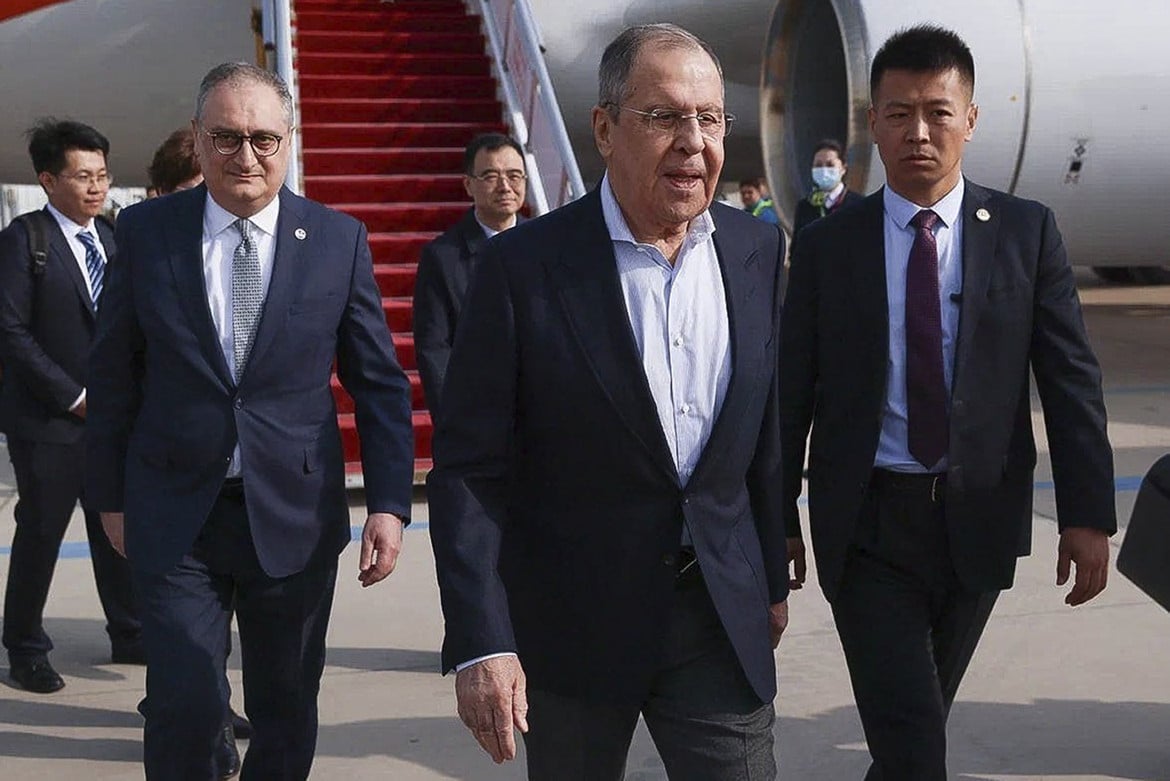

MENTRE SI NEGOZIA – e il 3 aprile è previsto il nono round a Washington – le stilettate americane contro la Huawei proseguono, così come non ha fine il pressing Usa sui propri alleati affinché stiano ben distanti dalla Cina: di recente è toccato a Israele, bacchettato da Pompeo sugli affari – specie in materia tecnologica – che il paese starebbe facendo con la Cina.

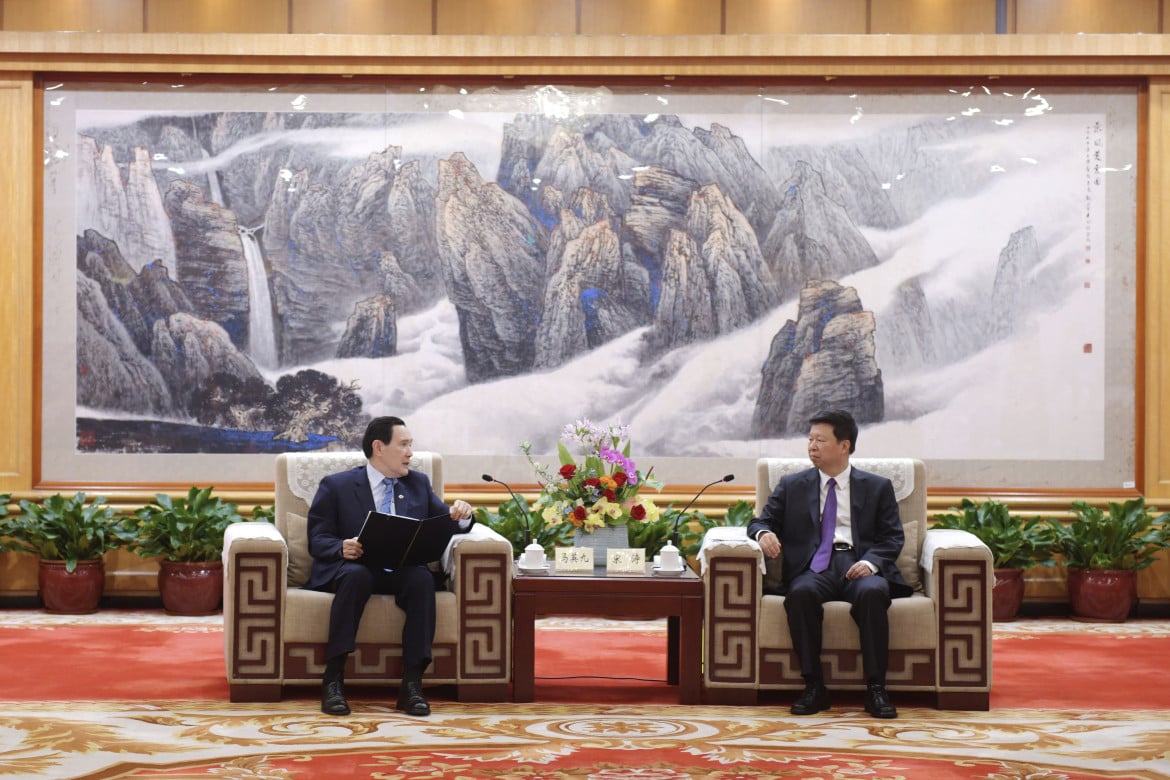

Ma certi processi sono già in atto, la Cina quando si muove punta a fare il pieno e per rimanere all’esempio israeliano, i due paesi sono già coinvolti in importanti progetti (sulle smart city) in Cina. Insomma i punti che il rappresentante del commercio degli Stati uniti, Robert Lighthizer, e il ministro del Tesoro, Steven Mnuchin – giunti ieri nella capitale cinese – rinfacciano ai cinesi (il cui capo negoziatore è il vice premier Liu He, alleato di ferro del numero uno Xi Jinping) sono sempre i soliti: gli Stati uniti dicono di rimanere fermi sulla posizione che prevede che qualsiasi accordo tra i due paesi debba avere al proprio interno riforme strutturali nell’economia cinese, con possibilità maggiori per le aziende americane di entrare nell’immenso mercato cinese, e misure che pongano fine all’appropriazione della proprietà intellettuale delle aziende Usa, con particolare attenzione ai trasferimenti «forzati» di tecnologia alle società cinesi.

LA CINA RISPONDE in modo ondivago: da un lato ha provveduto ad approvare leggi che in teoria, almeno nominalmente, vanno in quella direzione. Ma si tratta di specchietti per le allodole. Anche la recente legge sugli investimenti stranieri, approvata nel corso dell’ultima assemblea legislativa, in realtà non apre davvero a nuovi scenari. Qualche novità pare sia arrivata sulla questione dei furti tecnologici. Fonti americane avrebbero confermato alla Reuters che il documento in discussione prevederebbe una nuova impostazione al riguardo da parte dei cinesi. Ma per ora si tratta di rumors.

Pechino in compenso fornisce mezze soluzioni come la decisione di aumentare l’importazione di carne suina dagli Usa. Secondo la stampa cinese le importazioni dagli Usa potrebbero raggiungere 300 mila tonnellate nel 2019, l’81 per cento in più rispetto alle 166 mila tonnellate del 2017. Bloomberg ha affermato che la Cina potrebbe ordinare 200 mila tonnellate di carne suina nel solo primo semestre 2019.

L’UNICA CERTEZZA è che in qualche modo – entro maggio, pare – Cina e Usa dovranno arrivare a un compromesso, perché questo stallo non conviene a nessuno. A questo proposito si è espresso l’ex ambasciatore Usa a Pechino, Max Baucus, secondo il quale la prospettiva di una rottura «non è un’opzione né per gli Usa né per la Cina: ogni giorno che passa ci si avvicina a un accordo», nonostante le azioni di entrambe le parti abbiano creato «un deficit di fiducia che dovrà essere superato». Più i negoziati si prolungheranno, ha specificato, «più la situazione sarà dannosa per Trump e i suoi sforzi per una rielezione».