Nathan Thrall, scene da un’ordinaria tragedia

L'intervista Parla l’autore di «Un giorno nella vita di Abed Salama» (Neri Pozza) - vincitore del Pulitzer quest'anno -, che racconta il quotidiano dell’occupazione. Un incidente stradale si trasforma in un dramma. La presentazione al festival Wunderkammer al via oggi. «Volevo raccontare una storia che facesse riflettere su quanto accade ai palestinesi in Israele anche senza scoppi di violenza»

Il «muro di separazione» costruito dalle autorità israeliane, foto AP

Il «muro di separazione» costruito dalle autorità israeliane, foto APL'intervista Parla l’autore di «Un giorno nella vita di Abed Salama» (Neri Pozza) - vincitore del Pulitzer quest'anno -, che racconta il quotidiano dell’occupazione. Un incidente stradale si trasforma in un dramma. La presentazione al festival Wunderkammer al via oggi. «Volevo raccontare una storia che facesse riflettere su quanto accade ai palestinesi in Israele anche senza scoppi di violenza»

Un incidente stradale che si trasforma in una tragedia: un camion investe uno scuolabus che prende fuoco. In condizioni normali i soccorsi arriverebbero velocemente, solo che ci troviamo in Cisgiordania e i bambini dell’asilo che si stanno recando in gita a un parco a nord di Gerusalemme sono palestinesi. Quello che devono seguire i mezzi dei soccorritori, a partire dai pompieri, è un autentico percorso a ostacoli, disseminato di barriere, checkpoint, strade a scorrimento veloce riservate agli israeliani. E lo stesso sono costretti a fare i genitori cui è arrivata la notizia che un terribile scontro ha coinvolto il bus. Gli uni e gli altri finiranno così per giungere sul luogo quando ormai il fuoco ha ucciso alcuni dei piccoli.

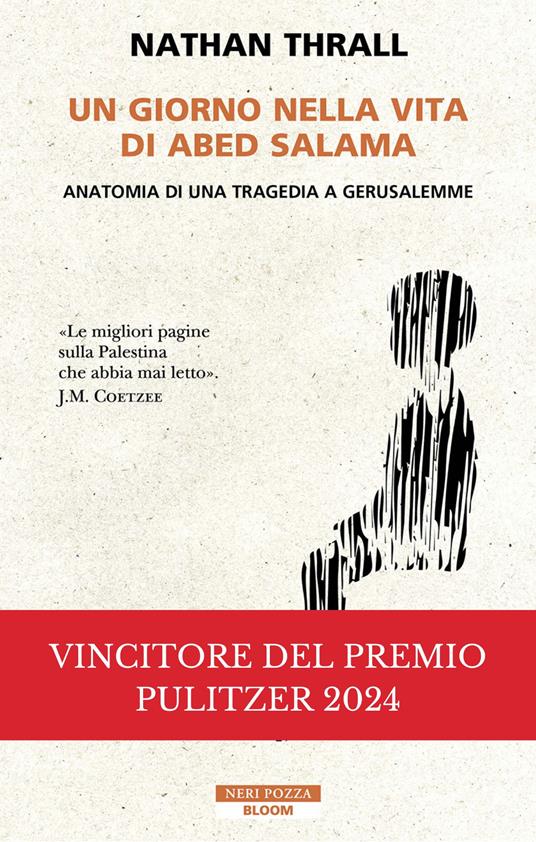

In Un giorno nella vita di Abed Salama (traduzione di Christian Pastore, Neri Pozza, pp. 270, euro 19) Nathan Thrall ci conduce pian piano, partendo dall’emozione del piccolo Milad, cinque anni, alla vigilia della gita, per poi seguire l’angoscia crescente di suo padre Abed, e infine il percorso di amici e famigliari coinvolti da decenni delle lotte dei movimenti progressisti palestinesi, nel quotidiano di vite scandite da regole, imposizioni e violenze. Ispirandosi ad una storia vera, resa però con una delicata e precisa trama narrativa, come si trattasse di un romanzo, Thrall, un giornalista ebreo americano che vive a Gerusalemme dove ha diretto a lungo l’Arab-Israeli Project presso l’International Crisis Group, descrive cosa può avvenire in un giorno qualunque della vita di un palestinese, una giornata «normale» destinata a trasformarsi in tragedia anche per la condizione in cui si è costretti a vivere.

Thrall presenterà il suo libro, vincitore del Pulitzer, questo pomeriggio a Verona (ore 18, Palazzo della Gran Guardia, con Francesca Mannocchi) nell’ambito della prima edizione del Festival Wunderkammer, promosso da Neri Pozza.

Lei racconta una vicenda terribile realmente avvenuta, quando ha deciso di scriverla e quale reazione si attende dai lettori?

A muovermi è stata la disperazione. Scrivendo di Israele e Palestina da molti anni, ho osservato come l’interesse generale sul tema andasse diminuendo costantemente, ad eccezione dei momenti in cui a Gaza o in Cisgiordania si registravano dei picchi di violenza. Per il resto, il mondo sembra aver accettato l’idea che Israele eserciti un controllo permanente sulle vite dei palestinesi. Per tentare di fare breccia in questa sensazione di intorpidimento dell’opinione pubblica, in questo muro di indifferenza, avevo bisogno di scrivere qualcosa che potesse attirare l’attenzione generale e far capire cosa significhi concretamente vivere sotto regime di occupazione. E al mio editore ho spiegato che l’unico modo per farlo era raccontare una storia che facesse piangere le persone.

Malgrado sia uno studioso e un giornalista, racconta questa vicenda con un chiaro timbro narrativo, quasi si trattasse di un romanzo: anche questa non è una scelta casuale?

Volevo raggiungere un pubblico molto più vasto di quello a cui ho proposto in passato articoli e analisi. Nel corso degli anni ho avuto molti contatti con gli esperti della questione israelo-palestinese, compresi i principali responsabili politici che hanno avuto una reale influenza su ciò che è accaduto e accade ancora oggi. Spesso costoro si dicevano persuasi dalle argomentazioni contenute nei miei scritti, ma che non avrebbero agito diversamente da come stavano operando, perché sentivano di non avere lo spazio politico per farlo: rischiavano di perdere il lavoro, di porre fine alla propria carriera. Quindi volevo rivolgermi ad un pubblico diverso. Avevo bisogno di usare gli strumenti della narrativa per arrivare a molte più persone e, in questo modo far sì che si aprisse uno spazio politico dove i responsabili politici avrebbero potuto comportarsi diversamente. Ricorrere a questa forma di racconto era il modo più semplice e potente per descrivere cosa significa per i palestinesi vivere ogni giorno sotto la dominazione israeliana.

Le traiettorie dei protagonisti sembrano convergere verso l’avvenimento che è al centro del libro, la tragica morte del piccolo Milad: un modo per dire che l’incidente che causa la morte dei bambini palestinesi è l’esito orribile del contesto nel quale sono costretti a vivere?

Il libro vuole offrire una sorta di panorama, raccontare la storia del conflitto israelo-palestinese attraverso diversi personaggi le cui vite si intrecciano intorno a questa vicenda tragica. E sebbene si tratti di un incidente causato involontariamente dall’autista di un autoarticolato che va a schiantarsi contro uno scuolabus, tutto ciò che avviene in seguito è il risultato drammaticamente prevedibile delle politiche messe in atto dalle autorità israeliane per accerchiare e isolare la comunità da cui provengono genitori, bambini e insegnanti. Si tratta del muro di cemento grigio alto 26 piedi che alcuni chiamano anche «muro dell’apartheid», del sistema stradale segregato, dei posti di blocco dove si controllano permessi e carte d’identità: insomma del controllo sistematico su ogni aspetto della vita dei palestinesi. La tragica sequenza degli eventi avvenuti dopo l’incidente era perciò del tutto prevedibile.

In questa lunga storia di violenza e sofferenza cosa rappresentano per israeliani e palestinesi le stragi del 7 ottobre e quella ancora in corso a Gaza? Quali conseguenze avranno sulla possibilità di trovare una soluzione giusta al conflitto?

Durante l’ultimo anno abbiamo visto radicalizzarsi sia gli ebrei d’Israele che i palestinesi. In entrambe le società sembra farsi largo l’idea che quello in corso è un conflitto esistenziale, che si tratta di «noi o loro» e che in gioco è l’intera terra di Palestina. Quanto alle conseguenze che ciò avrà sulla ricerca di una soluzione giusta e pacifica, credo sia ancora troppo presto per dirlo, ma devo dire che forse ora c’è maggiore chiarezza rispetto al passato. I leader che hanno condotto il processo di pace in passato tendevano ad accreditare una descrizione falsata della situazione, come se il problema fossero solo l’occupazione della Cisgiordania e di Gaza iniziate nel 1967, quando, in realtà, il conflitto ha sempre riguardato il modo in cui nel 1948 centinaia di migliaia di palestinesi furono cacciati dalla loro terra a forza per creare lo Stato di Israele. E su come, in seguito, Israele abbia sempre impedito il ritorno a casa di costoro. Quindi, da quella che ora appare solo come una pericolosa radicalizzazione, si potrebbe giungere ad un confronto più onesto e profondo sul futuro di entrambi i popoli.

Spiego come un gruppo di israeliani abbia gioito per la morte dei bambini. Ma chiarisco che non sono certo rappresentativi dell’intera società. Altri ebrei israeliani sono inorriditi all’idea che si potesse festeggiare la morte di bambini innocenti. Per me era importante dare conto di entrambi questi atteggiamenti, soprattutto perché il primo si è ormai tramutato in una potente forza in campo nel Paese, qualcosa che va oltre i confini dell’estrema destra. Oggi in Israele non è raro ascoltare voci considerate «centriste» che giustificano l’uccisione di innocenti a Gaza o che considerano che a Gaza «non ci sono innocenti».

Amos Oz diceva che per costruire la pace tra israeliani e palestinesi «non c’è bisogno di perdonare, basta deporre le armi». Pensa che un nuovo processo di pace possa iniziare da qui?

Credo che Amos Oz esprimesse la visione del conflitto che ho già descritto, vale a dire qualcosa di relativo solo all’occupazione della Cisgiordania e di Gaza. Per gli israeliani è decisamente conveniente affrontare le cose da questo punto di vista: disponiamo del 78% della Palestina storica e l’unica cosa negoziabile è il 22% che abbiamo conquistato nel 1967. Quanto al passato, non parliamone più. Ma oggi è palestinese la metà della popolazione che vive sotto il dominio israeliano. E il movimento nazionale palestinese è fondato sul tema del diritto al ritorno alle loro case e ai loro villaggi dei rifugiati del 1948. Quindi non credo che una pace giusta e duratura possa essere raggiunta ignorando le questioni fondamentali che sono alla base del conflitto.

Con questo libro ha vinto il Pulitzer, ma come è stata accolta la sua pubblicazione in Israele?

Molti israeliani sono esperti nell’ignorare i temi dell’occupazione, della vita dei palestinesi sotto il loro dominio, di una guerra che avviene a pochi passi da casa. Venendo in questi giorni a Gerusalemme non vi accorgereste neppure che Israele sta combattendo una guerra a Gaza e una in Libano. Le strade sono piene, come i caffè, sembra tutto normale. Così, penso che finora abbiano scelto di ignorare il libro finora. Quando è stato annunciato il Pulitzer, Haaretz ha scritto un articolo su tutti i premi che riguardavano il Medioriente, ma senza menzionare il mio libro. Qualche mese dopo, però, lo stesso giornale di sinistra ne ha pubblicato una recensione molto positiva, una delle più perspicaci che abbia ricevuto. Perciò penso che quando il libro sarà pubblicato in ebraico ci saranno israeliani che se ne occuperanno e altri che cercheranno di ignorarlo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento