Me lo ricordo benissimo il primo numero del manifesto quotidiano, e il mio stupore di militante sedicenne accorso in edicola per comprare il giornale comunista nato a sinistra del Pci. Abituati com’eravamo agli slogan urlati dei nostri volantini e dei nostri dazebao (per chi non lo sapesse: si usava il nome cinese per i manifesti murali scritti col pennarello), confesso che rimasi spiazzato da quei titoli che si prolungavano su più righe, niente affatto cubitali, sintatticamente corretti, notizie e interpretazioni assieme.

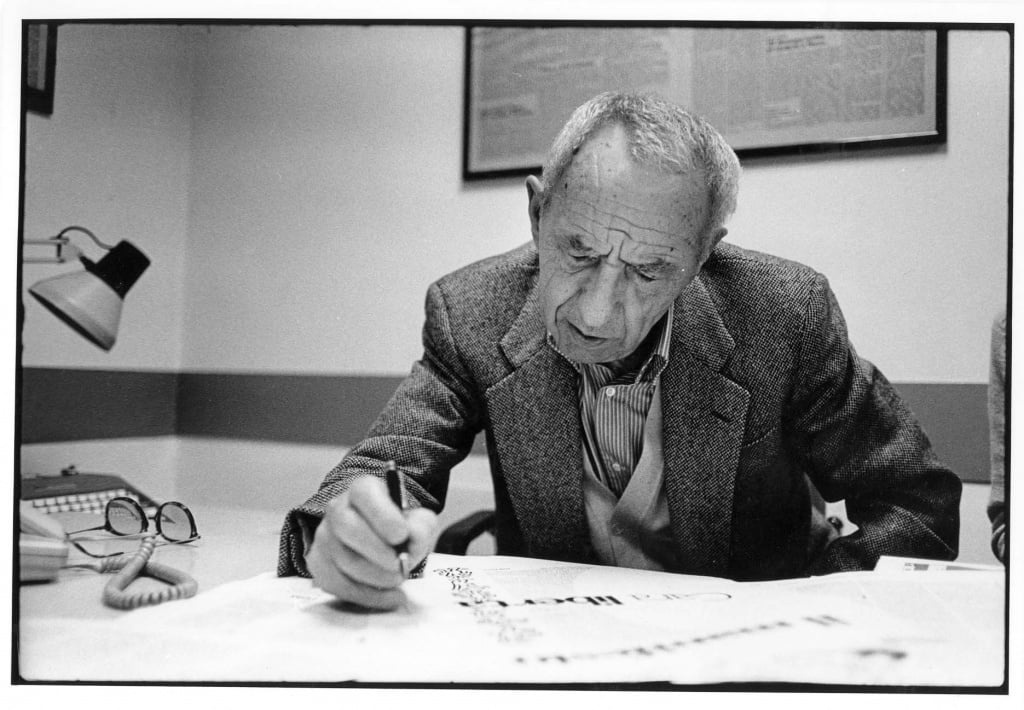

Insomma, ci costringevano allo sforzo del ragionamento, a non accontentarci della propaganda. E la stessa impaginazione grafica, composta ed elegante, confermava ciò che già sapevamo: gli ideatori di quel giornale volevano rivolgersi a noi tutti i giorni da una generazione precedente.

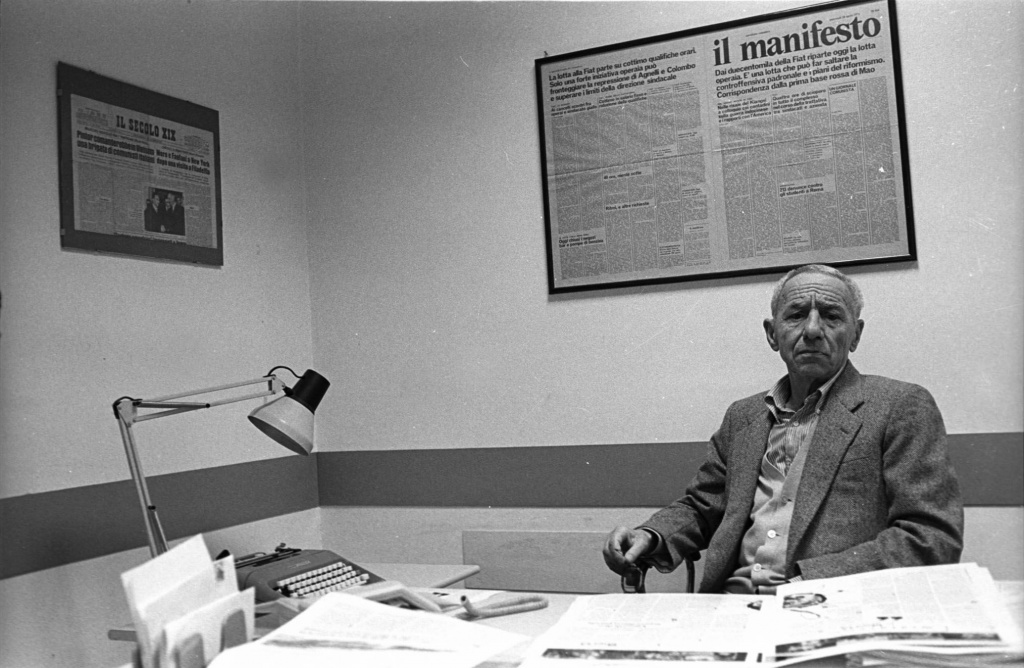

Eravamo i nuovi venuti. Loro avevano già un rapporto consolidato con un corpo sociale operaio e sindacale acculturato e per nulla estremista. Chi dirigeva quel giornale, lo sapevo, aveva i capelli bianchi e una storia importante alle spalle. Troppo comodo liquidarli come intellettuali noiosi.

Ebbi poi la fortuna di conoscerli e perfino di lavorarci insieme, dopo la chiusura di Lotta Continua. Perché, anche questo va riconosciuto oggi che compie mezzo secolo, il manifesto si è rivelato impresa culturale ben più duratura delle altre germogliate negli anni della rivolta.

Dovrei raccontare cosa si provava, anche sul piano emotivo, a seguire un congresso del Pci sotto la guida di Luigi Pintor, intanto che Rina Gagliardi immancabilmente si commuoveva fino alle lacrime durante l’intervento di Ingrao.

Soprattutto dovrei rievocare la sensibilità con cui Rossana Rossanda cercava attraverso di noi il confronto con i superstiti delle macerie della lotta armata, per accompagnare la critica inesorabile alla rivendicazione delle garanzie giuridiche a loro pur sempre spettanti.

E il divertimento con cui Valentino Parlato mi riferiva l’effetto sui dirigenti sindacali – fino ad allora per me irraggiungibili – di alcune mie cronache di fabbrica.

Ma prima ancora c’era stata la complicità con dei coetanei come l’indimenticabile Giovanni Forti – quanto mi manca – e Giovanna Pajetta e Lucia Annunziata e Ida Dominijanni e Gianni Riotta e tanti altri che quando lavoravamo per fogli, in teoria concorrenti, rivelavano l’appartenenza a una vera e propria scuola giornalistica.

A Lotta Continua eravamo arrogantelli, perché negarlo. Ma incrociandoci con quelli del manifesto avvertivamo che professionalità non era una parolaccia. Ne invidiavamo un po’ l’eleganza. Non parliamo dell’ammirazione, mi trattengo, suscitata dalle giovani firme femminili di via Tomacelli.

Mi fa piacere poter dire che ho condiviso da lettore, fin dal primo giorno, la vostra bellissima esperienza. Allora non avrei immaginato che avrei fatto il giornalista. E che in seguito avremmo condiviso molto più che una colleganza: una fede.

Sì, una fede. Uso una parola che non ha necessariamente un significato solo religioso. Del resto i due pensatori laici estensori del manifesto a cui si ispira la vostra testata, nel predicare il socialismo scientifico esprimevano fede nella possibilità di un’organizzazione internazionale dei lavoratori, nella fine dello sfruttamento, nell’estinzione dello Stato…

Non ho avuto la vostra coerenza ma non ho mai smesso di vivervi come un punto di riferimento prezioso.