I pensieri o i detti di Napoleone sugli scrittori dell’antichità sono interessanti. L’Imperatore non amava Tacito, perché lo riteneva un nemico del potere imperiale (non ne apprezzava nemmeno lo stile), ma considerava utilissimo Strabone, perché la conoscenza geografica è essenziale per il dominio politico (ne venne una importante edizione e traduzione). Con Cesare il rapporto era più profondo e più complesso: inevitabile confrontarsi con il generale, con l’uomo politico, con il golpista, con il trattatista militare.

In epoca di classicismo, poi, era ancora usuale il richiamo ai paradigmi antichi. Al tempo della campagna d’Italia, Bonaparte fu paragonato ad Annibale, poi venne anche il parallelo con Alessandro Magno (sotteso anche al manzoniano Cinque maggio). La sconfitta e l’abdicazione non interruppero questo dialogo, ma ne mutarono i termini. Relegato a Sant’Elena, Bonaparte dettò nel 1819 un Précis des guerres de César, pubblicato anni dopo. La traduzione italiana, apparsa nel 1999, viene ora riproposta: Napoleone, Le guerre di Cesare, a cura di Annalisa Paradiso (Salerno Editrice, pp. 196, € 15,00). Rispetto alle precedenti edizioni, il libro presenta una Postfazione di Luciano Canfora (che rielabora un saggio uscito in inglese), dove è delineata la poliedrica presenza di Cesare per comunisti e fascisti.

Non è certo un libro di storia. Il generale Bonaparte ripensa e discute l’operato di Cesare, a partire dai Commentarii (comprese le guerre di Alessandria e d’Africa): alla sintesi degli eventi seguono osservazioni di varia estensione. Speciale cura va agli aspetti pratici della guerra, e al rapporto tra condizioni antiche e moderne. Numeri, distanze, strade, tempi, stagioni, misure, dettagli da geniere sono oggetto di analisi, spesso tecniche: come e più di Cesare, lo sguardo di Bonaparte è quello di un generale attento alle necessità concrete di eserciti che si spostano soprattutto a piedi. I fanti moderni portano le armi, i legionari portavano anche «la vanga e la zappa». L’efficienza delle truppe dipende anche dai rifornimenti, e dunque dai carri delle «salmerie», ma anche dal foraggio (che tiene il luogo dell’odierno carburante).

L’Imperatore non mostra verso il mondo antico alcun senso di inferiorità (il che non stupisce, in lui), anzi il tono pare quello da querelle des anciens et des modernes. Con esiti talora inattesi. Del ponte fatto gettare da Cesare sul fiume Reno, in dieci giorni di lavoro, annota sprezzante: «un’opera che non ha nulla di straordinario, e che qualsiasi esercito moderno avrebbe potuto allestire altrettanto facilmente». Consapevole che le armi da tiro hanno cambiato tutto, cancella compiaciuto il mito degli eroi antichi, in un anacronistico incontro: alla vista di fanti armati di fucile, «i soldati di Alessandro, di Cesare, gli eroi della libertà di Atene e di Roma fuggiranno in disordine, abbandonando il campo di battaglia a questi semidei armati del fulmine di Giove». La sua valutazione tecnica non ammette sentimentalismi. Certo, quando parla di Celti e Germani sul Reno si coglie l’eco di esperienze presenti («Cesare non ha lasciato alcuna traccia di sé in Germania»). E il racconto della fine di Vercingetorige appare allusivo e personale («implorò la clemenza del vincitore, ma non ebbe che catene»), ma non implica orgogli «celtici», che maturarono più tardi in Francia. Di fatto, la logistica della guerra domina tutto. Alla politica, e al problema del «cesarismo», sono riservate poche pagine, relative alle fasi finali della guerra civile. Di Pompeo, l’Imperatore stigmatizza l’errore capitale, ossia l’abbandono di Roma, e gli errori strategici («bisogna tenere unite le truppe»), ma gli riconosce anche talune vittorie, per esempio nella campagna d’Epiro. Demolizione rapida anche per il mito di Catone Uticense, renitente ad arrendersi a Cesare: il suicidio «fu la debolezza di un’anima grande, l’errore di uno stoico, una macchia nella sua vita».

Il superamento del conflitto civile, e il contesto del «tirannicidio» perpetrato da Bruto e Cassio rappresentano uno snodo particolarmente delicato. Bonaparte, che morì nel proprio letto, pare non amasse molto La mort de César di Voltaire (1735). Non stupisce sapere che giudichi l’uccisione di Cesare un gesto «vile e impolitico» nel quale Bruto «cedette a un pregiudizio dovuto alla sua formazione». Aveva letto troppe declamazioni greche contro i tiranni, e aveva finito per credere che Cesare fosse appunto un tiranno, o che lo volesse diventare: accusa che senza fatica l’Imperatore smentisce, rivendicando piena «legittimità» al potere del dittatore.

A parte l’evidente risonanza autobiografica di queste pagine finali, il libro è dominato dal tema della guerra. Polvere da sparo e artiglierie a parte, molto era rimasto comparabile nel settore, tra l’epoca di Cesare e quella di Bonaparte: erano le condizioni premoderne delle campagne militari e delle battaglie. C’è però un altro effetto, che l’Imperatore non poteva prevedere, ma forse avrebbe approvato: quando si torna a Cesare dopo aver letto Bonaparte, si capiscono assai meglio i Commentari, perché se ne coglie la valenza tecnica, didattica. Si vede con quanta attenzione sono spiegate le manovre degli eserciti e l’uso dell’intelligence, si comprende perché servono pagine a spiegare questioni minute come la tenuta o il crollo di un ponte: non perché quel manufatto sia legato a gesta eroiche, ma perché vi passano (o non vi passano) i rifornimenti necessari a uomini e cavalli, e questo è il modo di condurre sul serio le guerre. Cesare si dilunga a spiegare in gran dettaglio la costruzione di un ponte, o di una macchina da guerra: si deve imparare che tali strutture sono utili in guerra se la loro eventuale distruzione da parte del nemico o per altra causa sia risarcibile: ciò richiede che esista una rete logistica in grado di reperire anche da lontano il materiale per ricostruirle. Poteva essere nel giusto Clemenceau, nel dire che «la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari», ma a leggere Cesare e Bonaparte pare che gli unici a saperla fare siano proprio i militari. Quelli, almeno, che sanno essere anche ingegneri e gestori della logistica: anche nel migliore piano di attacco non si possono lasciare le truppe senza rancio.

Certo, queste erano le preoccupazioni di Cesare, e di Bonaparte, nuovo Cesare. Oggi, che la guerra si fa anche senza boots on the ground, quel modo di pensare non usa più. Non servono quindi generali di quella grandezza, e resta, in politica, solo qualche «piccolo Cesare».

Manovre, rifornimenti, intelligence: Napoleone alla guerra, con Giulio Cesare

Mito napoleonico. Nuova edizione arricchita (con postfazione di Luciano Canfora) per Le guerre di Cesare commentate da Napoleone Bonaparte

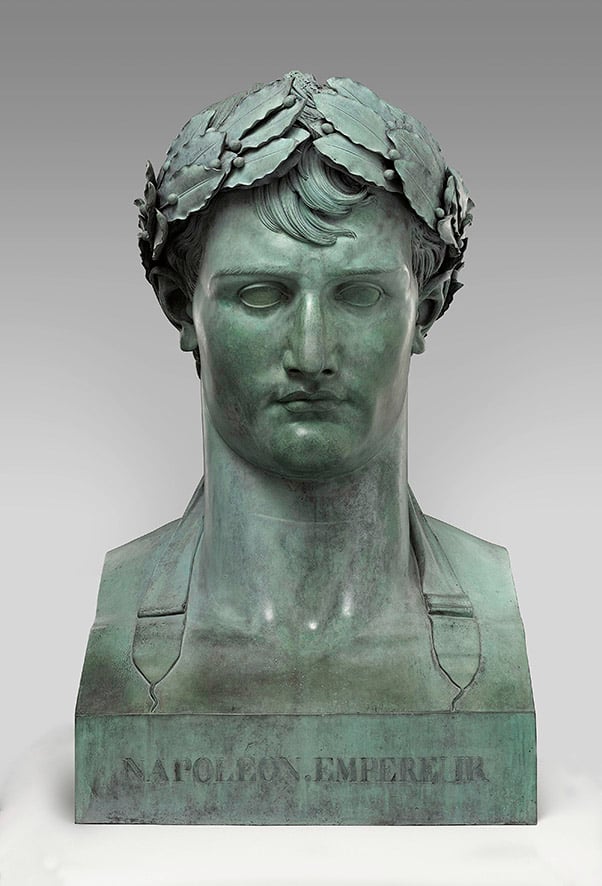

Lorenzo Bartolini, Busto di Napoleone I Imperatore, bronzo, 1805, Parigi, Louvre

Mito napoleonico. Nuova edizione arricchita (con postfazione di Luciano Canfora) per Le guerre di Cesare commentate da Napoleone Bonaparte

Pubblicato 3 anni faEdizione del 14 marzo 2021

Pubblicato 3 anni faEdizione del 14 marzo 2021