In un mondo in cui le immagini proliferano sembra quasi inevitabile che si torni ciclicamente a parlare di iconoclastia. Questa, infatti, lungi dall’essere la negazione dell’immagine, è spesso il riconoscimento più alto della sua forza immanente, ovvero la massima espressione di feticismo, motivato dalla credenza in una identificazione totale della rappresentazione con il proprio modello. Eppure, come spiega Massimo Carboni nel suo ultimo saggio, intitolato Malevich L’ultima icona (Jaca Book, pp. 245, euro 50,00), nell’immagine, specie in quella sacra, non esiste coincidenza assoluta tra figura e archetipo, ma si ha piuttosto rivelazione di una differenza persistente e inconciliabile.

Alla questione iconoclasta, Carboni lega il tema della «visione dell’invisibile», associando la plurisecolare tradizione artistica dell’Oriente cristiano all’opera del fondatore dell’avanguardia russa del Suprematismo, Kazimir Malevich (1879-1935). Nella prosa elegante che gli è propria, l’autore riprende approfondendola la tesi secondo cui in Malevich rivive il «problema» artistico e teologico-filosofico dell’icona. Tramite il richiamo alla Naturalis historia di Plinio, Carboni nota innanzitutto che fin dal suo mito fondatore «l’arte del disegno non deriva dall’osservazione diretta della realtà visibile, dalla sua percezione immediata, ma da una proiezione, da una riduzione o un affievolirsi di quella realtà. L’ombra circoscritta dal tratto rinvia a una presenza indebolita e mediata, filtrata e insostanziale». Quello della «circoscrizione» è un concetto importante: rudimento della tecnica pittorica, esso designa l’orlo che contorna e racchiude uno spazio di possibilità, prima ancora che un oggetto o un corpo. E nella ricerca di Malevich, la tensione verso una apertura di possibilità resta negli anni una costante inesausta, che promuove i vari transiti dalla fase cubo-futurista a quella alogica e poi suprematista, astratta e non-oggettiva, imperniata sulla riscoperta dei valori della superficie e del piano. Ciononostante, qui l’astrazione non va piattamente confusa con una semplificazione dei mezzi, «non bisogna pensarla sotto il segno della perdita e della rinuncia». Nell’astrazione di Malevich, la mimesi naturalistica viene messa da parte a favore di un lavoro di «costruzione» dei tratti fondamentali che mira a rendere evanescenti i fondamenti stessi.

L’esempio principe è ovviamente il celebre Quadrato nero, la «sfinge egizia della nuova sensibilità». Questo dipinto è ostensione diretta e didascalica del mistero, l’evidenza dell’enigma. Imperscrutabile, la «tenebra luminosa» svela il Nulla senza essere in alcun modo nichilista, e anzi esprime la volontà di non soccombere all’abisso, di non smarrirsi nel deserto, ma di inoltrarvisi per assorbirne tutta l’energia produttiva. È «icona nuda e senza cornice della mia epoca», scriveva l’artista. Carboni trova un parallelo filosofico per spiegare questa convergenza degli opposti nel De visione Dei (1453) del teologo Niccolò Cusano.

Il successivo passaggio di Malevich dal colore nero al bianco non è che un’ulteriore tappa lungo lo stesso cammino di superamento della forma allusiva, verso l’emancipazione estetica. Le diverse figure – il quadrato, la croce, il cerchio –, prive di significati simbolici e intese come pura estensione, rendono la perfezione geometrica ideale proprio «attraverso l’imprecisione fenomenica dell’immagine concretamente intuibile, costruita nella contingenza della materia pittorica». Così alla mostra Creazione non oggettiva e Suprematismo del 1919, Malevich espone una serie di quadri bianco su bianco, che non sono soltanto dei monocromi, bensì la conquista definitiva dell’identità di luce e colore. «La totalità dei colori dello spettro solare si cancella inghiottita dal bianco. Il colore puro e abbagliante della veste degli angeli e dei santi raffigurati nelle icone , il colore della teofania e della grazia».

In seguito, Malevich si dedica alla realizzazione degli architektony, o planiti: strutture plastiche bianche che ampliano in senso tridimensionale il principio costruttivo delle superfici geometriche ed esaltano ancora una volta il nucleo di libertà dell’esperienza sensibile.

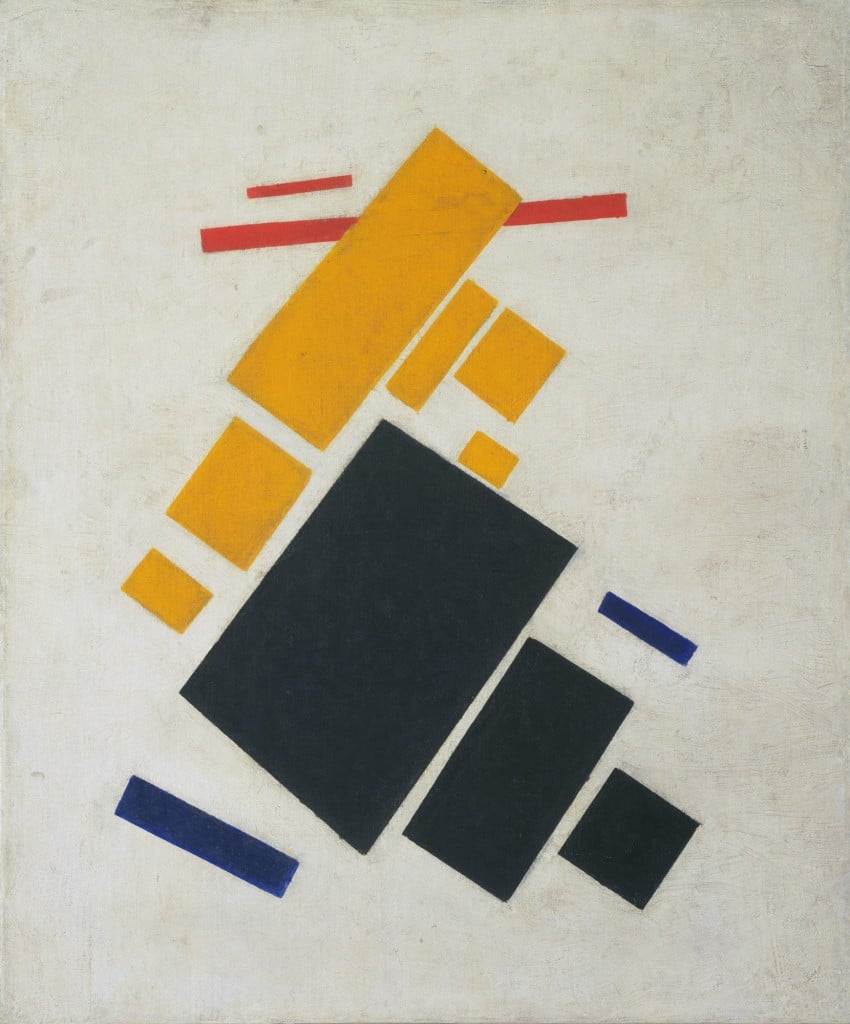

Tra il 1918 e il 1919 l’artista considera conclusa la propria esperienza pittorica, passa alla scrittura di testi teorici e all’attività didattica, ed entra quindi nel 1922 nell’istituto Nazionale di Cultura Artistica di Pietrogrado, (GINchOUK). «Dopo la “perfezione bianca” non poteva che seguire l’azione filosofica e l’impegno esistenziale». Tuttavia, nel 1923 presso l’Accademia di Belle Arti di Pietrogrado, Malevich presenta con il suo gruppo UNOVIS alcune tele non dipinte, che erano verosimilmente installate in alto, sotto il soffitto della sala. È il trionfo della libera navigazione nello spazio, in qualche modo desunta dalla fascinazione per il volo aereo. «Nella pura esibizione del supporto, più che “superata”, potremmo forse dire che l’arte della pittura è trasfigurata nello stesso presupposto materiale che è condizione del suo apparire».

Ciò comunque non impedisce che tra gli anni venti e trenta, e fino alla sua morte, l’artista torni alla figurazione. Questo sviluppo non è, come si potrebbe erroneamente supporre, una sconfessione del precedente periodo suprematista, bensì un atto in linea con il credo nell’autonomia incoercibile dell’arte, per cui, una volta raggiunto il culmine della propria parabola, Malevich è in grado di rovesciarla su se stessa. Solo una riflessione in termini rigidamente evoluzionisti, commenta Carboni, può giudicare tale movimento come regressivo. Analogamente, l’autore riporta le ragioni della controversa retrodatazione eseguita da Malevich di molte sue opere, incluso il Quadrato nero, a questo medesimo desiderio di riscatto dai vincoli della materia e del tempo, anziché alla «furbesca» affermazione di un primato cronologico. Nessuna malizia: «per Malevich l’arte è un modello di comportamento e un progetto di esistenza».

Non da ultimo, il saggio si sofferma inoltre sulla pretesa ideologica delle avanguardie di porsi quali agenti di radicale innovazione. Il caso di Malevich serve allora a Carboni per argomentare che proprio là dove viene proposto e talvolta orgogliosamente rivendicato l’azzeramento, la tabula rasa delle convenzioni teoriche e pratiche, è possibile in realtà rintracciare un nesso profondo e inestricabile tra appartenenza e trasgressione a una prassi millenaria.

Corredato in appendice da una bella serie di tavole a colori con le riproduzioni delle opere citate – per le quali sarebbe stato utile avere dei rimandi numerati nel testo –, L’ultima icona è un erudito elogio alla «spietata coerenza logico-programmatica» che contraddistingue l’intero itinerario artistico e intellettuale di Malevich.

Malevich, azzeramento e possibilità

"Malevich. L’ultima icona" di Massimo Carboni, edito da Jaca Book. Il libro ragiona su come il fondatore del Suprematismo riviva il problema della tradizione dell’Oriente cristiano. Nella sua ricerca la tensione verso un’«apertura» è costante, e promuove i vari transiti dalla stagione cubo-futurista a quella alogica, e poi suprematista, astratta e non-oggettiva

KKazimir Severinovich Malevich, "Airplane Flying", 1915, New York, MoMA

"Malevich. L’ultima icona" di Massimo Carboni, edito da Jaca Book. Il libro ragiona su come il fondatore del Suprematismo riviva il problema della tradizione dell’Oriente cristiano. Nella sua ricerca la tensione verso un’«apertura» è costante, e promuove i vari transiti dalla stagione cubo-futurista a quella alogica, e poi suprematista, astratta e non-oggettiva

Pubblicato 4 anni faEdizione del 8 marzo 2020

Pubblicato 4 anni faEdizione del 8 marzo 2020