I cacciatori di innovazione si muovono accorti. Frequentano le università, ma anche le strade; sono come i «cacciatori di tendenza» per il mondo dorato delle fashion house. Devono cioè essere interni a uno stile di vita, ma mantenere la giusta autonomia, perché rispondono ai loro committenti. Possono però trasformarsi in società di intermediazione tra gli «innovatori» e le imprese. Ma per fare questo significa organizzare un «evento» che raccolga entrambi gli «attori» in uno stesso spazio. Il Maker Faire italiano segue questa logica. L’appuntamento che si è svolto tra giovedì e domenica della scorsa settimana ha costituito la sperimentazione di una dispositivo che garantisce un flusso di innovazione tra makers e imprese basato sulla «cattura» da parte di quest’ultime delle conoscenze e dei prototipi sviluppati al di fuori delle loro mura.

Antenati blasonati

Ma se questa riduzione dell’innovazione a merce da acquistare sul mercato è il dato che emerge dai successi delle fiere dei makers, sono altri gli elementi che sono aggressivamente entrati in scena. Si tratta di quel processo, variamente declinato teoricamente negli scorsi anni, che vede la condivisione delle conoscenze trasformata da possibile alternativa all’economia di mercato a nuova frontiera di un «capitalismo estrattivo» che attinge al lavoro di ricerca di giovani laureati in cerca di successi imprenditoriali.

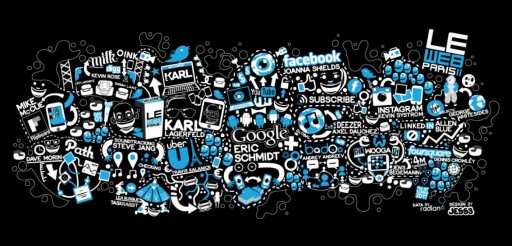

I makers hanno d’altronde antenati blasonati, almeno negli Stati Uniti. È da oltre tre decenni che la rivoluzione al silicio è raccontata come la sommatoria di tanti episodi che hanno molte varianti, ma un’unica invarianza: quei giovani talentuosi che si riuniscono in un anonimo garage o scantinato per dare forma a prototipi che cambieranno la loro vita. L’innovazione qui è descritta come un fattore neutro, indifferente al mondo delle corporation. Cioè che conta, in questa grande fiction narrativa, è il successo nell’aver trasformato un’intuizione in un prodotto, condividendo le idee con i propri simili, in un delicato equilibrio di cooperazione e competizione. Quel che conta, tuttavia, è che l’innovazione veniva comunque ricondotta alle regole bronzee del capitalismo, attraverso l’acquisizione di quelle conoscenze da parte delle imprese oppure che in quel gruppo di giovani talentuosi emergesse una figura che «immaginasse» come trasformare un’idea in impresa. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckeberg, Sergej Brin e Larry Page vengono tutti da una esperienza di condivisione e socializzazione delle conoscenze.

Siamo però all’archeologia del «movimento dei makers». Ciò che ha funzionato come un amplificatore di questo movimento è l’articolato corpus teorico che ha annunciato l’avvento di una economia postcapitalista grazie alla diffusione virale di esperienze basata sulla condivisione delle conoscenze. Michel Bauwens ha parlato di peer to peer production, facendo esplicito riferimento sia al software open source che all’antica consuetudine delle terre comuni nelle comunità contadine nel Sud globale del pianeta; Chris Anderson ha invece preferito qualificare tutto ciò come sharing economy, evocando la caratteristica della natura umana a vivere in società e le pratiche di buon vicinato e di valorizzazione dell’individuo che hanno scandito, secondo questo agit-prop del neoliberismo, lo sviluppo storico degli Stati Uniti.

Sono diversi modi che, al di là dell’ingenuità che li contraddistingue nel considerare la condivisione il deus ex machina per fuoriuscire dal capitalismo, registrano il fatto che l’innovazione non è solo prerogativa delle imprese, università e centri di ricerca, ma è un prodotto sociale. Attiene cioè alla facoltà umana di condividere idee, conoscenze, in un milieu di talento individuale, serendipity, viralità nella diffusione delle informazioni. Ma ciò che differenzia i makers dai loro fratelli maggiori è il fatto che il capitalismo non è in una fase espansiva, bensì in una crisi ormai permanente. I makers sono dunque rappresentati come l’ultima, fascinosa e tuttavia ambivalente incarnazione dell’«imprenditore di se stesso» cara ai cantori del neoliberalismo.

Desiderio di reddito

Secondo questa vulgata neoliberale, l’innovazione non può quindi che essere un fattore esogeno. Per le imprese è una riduzione dei costi nel settore ricerche e sviluppo, delegando ai singoli o alle start up i «rischi di impresa». E chi «esternalizza» sono anche le università. In presenza di una costante riduzione degli investimenti pubblici – elemento macroscopico in Italia, ma presente, seppur in misura minore anche in altri paesi europei e negli Stati Uniti – nella formazione, la ricerca scientifica diventa un oggetto del desiderio per soddisfare il quale vanno cercati capitali presso i privati, poco propensi però ad investire nell’università. I makers sono giovani laureati, desiderosi di continuare le loro ricerche, ma anche attratti dalla possibilità di trasformare in fonte di reddito l’attività di ricerca. Quanto i loro sforzi siano coronati dal successo è questione tutt’ora aperta. Che il loro contributo allo sviluppo economico sia significativo è altrettanto difficile da quantificare.

Negli Stati Uniti, patria indiscussa dei makers, è forte l’idea che così facendo possono fiorire dieci, cento, mille Steve Jobs o Mark Zuckeberg. Sta di fatto che l’impasto di high-tech, talento e relazioni di prossimità trova un contesto dove riprodursi, costituendo un elemento di complementarietà alle strategie di multinazionali come Google, Apple. Gran parte delle app sviluppate per le società di Cupertino o di Mountain View arrivano infatti proprio dal mondo makers. Più prosaicamente in Italia, il successo di Maker Faire rivela una tendenza individuale (o di piccolo gruppo) per soluzioni a una disoccupazione strutturale e qualificata. Ma anche che l’innovazione è «catturata» dalle multinazionali, come testimonia le sponsorizzazioni «pesanti» all’appuntamento romano. Più che fuoriuscire dal capitalismo, i makers sono nodi di una rete produttiva incentrata sull’innovazione. E non occorre neppure scandalizzarsi che tra gli intermediari ci siano capitalisti di ventura, l’ospite inatteso per chi pensava che la sharing economy fosse la via maestra per conciliare capitalismo e cooperazione, mutuo soccorso e logiche sistemiche di mercato.