Dici Gillette e subito pensi alle lamette da barba, brevettate a più riprese tra fine Ottocento e inizio Novecento dall’omonimo imprenditore statunitense King Camp. Pochi sanno però che il medesimo era anche un ardito e inveterato utopista che nel 1894, l’anno prima di brevettare la lametta che doveva renderlo celebre, diede alle stampe questo bislacco Il turbine umano che arriva oggi da noi per la traduzione e cura di Vanni De Simone (elemento 115, pp. 308, 18 euro).

«BISLACCO» perché King Camp faceva i conti con «uno dei maggiori periodi critici della storia di questa nazione» uscendone mediante un volo pindarico in un meraviglioso mondo futuro che, a suo dire, in realtà era già tutto pronto, dietro l’angolo, in attesa solo che qualcuno accendesse l’interruttore. Metafora, la nostra, pienamente giustificata dal fatto che alla base della nuova società c’era un uso a tappeto dell’emergente risorsa dell’energia elettrica. Ma procediamo con ordine e vediamo chi era Gillette e com’era la situazione americana dell’epoca.

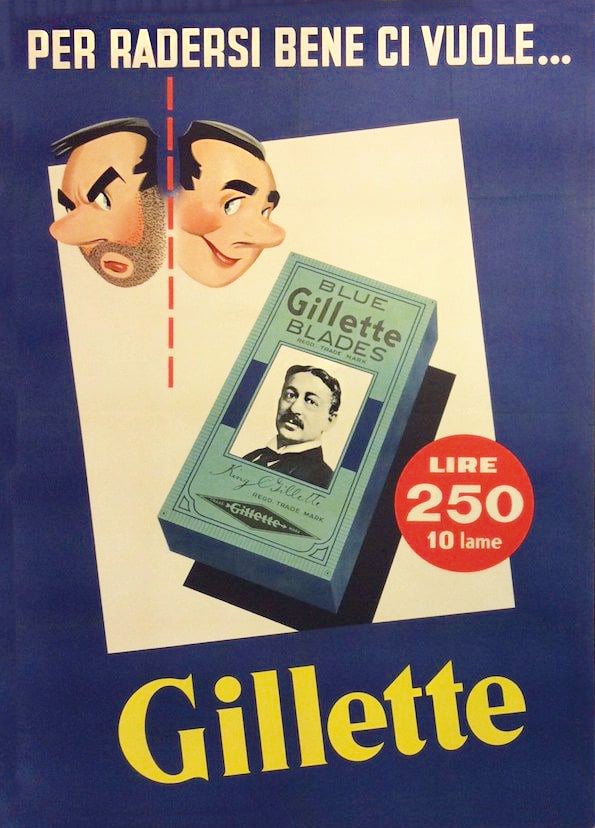

Nato in Wisconsin nel 1855, Gillette era cresciuto a Chicago in una famiglia di imprenditori con un pedigree puritano e wasp che risaliva al Seicento, sopravvissuti al grande rogo che nel 1871 si era portato via gran parte della futura capitale del Midwest. Nel 1894 aveva dunque quasi quarant’anni e lavorava come intraprendente commesso viaggiatore per un’impresa di tappi di bottiglia. Pare che fu proprio l’esperienza con un prodotto «usa e getta» come i tappi che gli fece venire l’idea di una lametta da usare un numero limitato di volte in sostituzione dei rasoi tradizionali, idea poi sviluppata con l’aiuto di alcuni esperti meccanici suoi amici.

NEL FRATTEMPO, oltre che di fare carriera nel mondo degli affari, Gillette era preoccupato della situazione che caratterizzava il mondo e gli Stati Uniti all’epoca. Il 1894 è un annus horribilis per l’economia americana e mondiale. Siamo nel pieno della grave recessione scoppiata l’anno prima, la disoccupazione è alle stelle, gli homeless senza lavoro si mobilitano sotto le insegne di un imprenditore ex veterano della Guerra civile e marciano su Washington dove li attende una dura repressione da parte delle forze di polizia locali. Non miglior sorte arride ai militanti del sindacato ferrovieri impegnati in uno sciopero generale sotto la guida del futuro grande leader socialista Eugene Debs, sciopero che viene duramente spezzato dalle truppe federali.

Non senza una certa simpatia per i lavoratori che si mobilitano, Gillette è convinto però che non sia questo il modo di risolvere le cose. Per lui l’unica maniera di superare la crisi e sistemare economia e società è spingere all’estremo il processo di concentrazione industriale e finanziaria in atto. E dar vita a una sola grande impresa a controllo popolare, la United Stock Company, concentrata nella zona della cascate del Niagara onde sfruttare pienamente l’alto potenziale di energia idroelettrica di quell’area.

GILLETTE SI METTE così sulla strada che una trentina d’anni fa Howard Segal in un libro destinato a diventare un piccolo classico (Technological Utopianism in American Culture, Chicago University Press, 1985) ha definito appunto di «utopismo tecnologico»: cioè una serie di opere che appaiono a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, più o meno in coincidenza con la crisi degli esperimenti di comunità utopistiche cresciute nel corso del secolo, sino ai primi anni Trenta del Novecento e, pur nella diversità degli autori e degli accenti, sono accomunate dalla convinzione che l’unica panacea per il mondo sempre più complesso e articolato di fine secolo sia l’applicazione spinta della tecnologia in un’ottica che prescinde dal profitto e dall’accumulazione di ricchezze.

Modello e capostipite è ovviamente il Looking Backward di Edward Bellamy uscito nel 1888, al quale Gillette dichiaratamente si ispira anche se, nota giustamente il curatore, con una più forte virata tecnocratica e accentratrice. Nonostante gli sforzi d’ingegno dell’autore è tutt’altro che chiaro nel libro come si possa pervenire a questa situazione agognata di bengodi collettivo, senza concorrenza, invidie, sprechi e conflitti. Né tanto meno è chiaro come si possa realizzare un «controllo popolare» di questo nuovo regime nella città del futuro di Metropolis che avrebbe visto la luce presso il Niagara. Di sicuro c’è che Gillette non mise da parte del tutto, almeno a parole, le sue ubbie utopistiche anche dopo che gli arrise un enorme successo imprenditoriale proprio usando quelle tecniche pubblicitarie e quella difesa a oltranza della marca che invece nel Turbine stigmatizza con forza.

MANIE DI GRANDEZZA, investimenti sballati e il Grande Crollo lo ridussero in miseria. Ma forse non è inutile riprendere in mano questo polveroso (e alquanto noioso) Turbine per almeno due motivi. Primo, perché ci ricorda che il filone imprenditoriale «visionario» non se lo sono inventati nella Silicon Valley. Secondo perché, anche se con la voce di un aspirante padrone, fa sempre bene sentir parlare di un mondo nel quale si potrebbe lavorare in maniera meno iniqua e senza gli affanni di oggi.