Roberto Guevara non voleva crederci, per lui non esisteva alcuna prova che suo fratello Ernesto fosse stato ucciso durante o dopo la cattura. Proprio per questo era giunto a La Paz, per poterne vedere il corpo e così capacitarsene; ma le autorità militari non glielo consentirono. La loro versione fu anzi lapidaria: il cadavere era stato già cremato. Le cose, in realtà, stavano diversamente: dopo un tentativo malriuscito d’incenerirlo con la benzina, il corpo semicarbonizzato, tenuto nascosto in una cassa, era stato seppellito in un luogo segreto vicino a Vallegrande, a sette giorni dalla morte avvenuta in circostanze cruente. Ernesto Guevara detto il “Che” (esclamazione usata dallo stesso per porre l’attenzione su qualcosa), ritenuto dai soldati che gli davano la caccia un rivoluzionario di professione, venne freddato all’alba del 9 ottobre di cinquant’anni fa con una rivoltellata dritta al petto, come conseguenza rabbiosa di uno schiaffo mollato sulle labbra di un ufficiale che da ore lo stava sfinendo con domande inquisitorie. Dopo 16 ore di sofferenza a causa delle ferite riportate nello scontro a fuoco del giorno prima con i rangers boliviani (il corpo speciale dell’esercito addestrato a Panama da marines americani) e dell’interrogatorio cui era stato sottoposto fin dalla notte, Guevara con le energie residue, disteso su una barella, aveva reagito al colonnello Andres Selnich, capo di un raggruppamento tattico di truppe. Alla scena si erano trovati ad assistere alcuni soldati feriti. La sua fine, schiaffo o non schiaffo, era scritta comunque. E dunque non morì per le ferite della sparatoria fra guerriglieri e soldati a Quebrada de Churo, sulle montagne. Si trattò invece di un assassinio avvenuto nel villaggio di La Higuera dove era stato condotto dopo la cattura. Agenti del servizio informazioni degli Usa, per accertarne l’identità, giunsero sul posto in quella stessa mattina. La guerriglia in Bolivia, con gli ultimi seguaci del “Che” (meno di una decina) ormai dispersi, poteva considerarsi conclusa.

E’ questo il succo del resoconto giornalistico di Franco Pierini, inviato del settimanale “L’Europeo” nella provincia di Vallegrande, in Bolivia, durante quei giorni che già allora, vivendoli, sembravano appartenere alla storia. Il settimanale italiano era stato uno dei primi al mondo a raccogliere testimonianze dirette dalle zone della guerriglia in cui era stato preso il “Che”. “La verità è questa: Guevara è stato ucciso con un colpo al cuore dopo che aveva schiaffeggiato un colonnello”, asseriva in forma didascalica il catenaccio della corrispondenza dell’”Europeo” del 26 ottobre 1967. Nella quale veniva indicato il capitano Gary Prado Salmon, dei rangers, come esecutore dell’uccisione di Guevara. (Ma l’ufficiale negò ovviamente di esserne il responsabile). Già ferito alle gambe e al torace non era stato complicato per Prado e i suoi uomini far prigioniero Guevara, che subito dichiarò la propria identità, alla confluenza di due canaloni che scendevano dalle alture in dei profondi burroni. A nulla era valso il tentativo del combattente che si faceva chiamare Willy, ultimo compagno d’avventura rimastogli, ucciso poi nello scontro, di caricarselo sulle spalle per un’improbabile fuga. In sei, fra i guerriglieri, erano stati i caduti nell’estremo conflitto a fuoco che avrebbe segnato la fine del disegno rivoluzionario in Bolivia per rovesciare il regime di quei militari che venivano definiti “mercenari dell’imperialismo americano”. Di questi, furono almeno una sessantina i caduti nel corso delle operazioni di repressione della guerriglia. Il presidente della repubblica di Bolivia René Barrientos intendeva liberarsi al più presto e in modo definitivo, una volta finito in trappola, di un personaggio scomodo come Guevara: le idee che andava diffondendo apparivano troppo rischiose per la stabilità politica dell’intera America latina. Stabilità che gli Stati Uniti stavano appoggiando con profonda dedizione, a tutela di propri interessi. Nei riguardi del “Che”, illusosi di essere più utile da vivo che da morto, se catturato, c’era comunque rispetto da parte degli stessi militari i quali, nominandolo, dicevano “el senor” o “el doctor” Guevara.

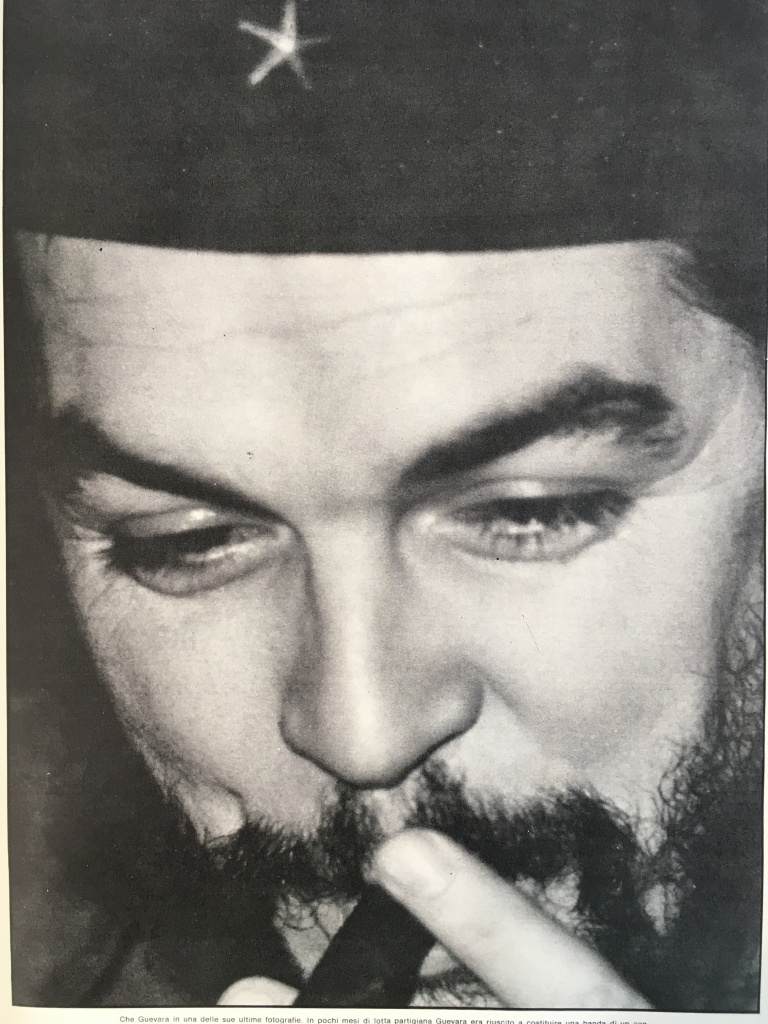

La lotta armata era iniziata nel marzo dello stesso anno con una forza d’un centinaio di guerriglieri provenienti soprattutto da Cuba, Argentina, Venezuela e Perù. Guevara, entrato clandestinamente in Bolivia sotto falso nome, possedeva un passaporto uruguaiano. Proprio perché stranieri, i campesinos, contadini e pastori, si erano mostrati riluttanti a fornire appoggi. Il 90 per cento della popolazione boliviana era d’origine india: in pochi parlavano la lingua spagnola; in molti vivevano racchiusi in vallate di montagne desolate. Pertanto non poteva sorprendere la diffidenza verso quegli infiltrati che compivano fulminee imboscate nel loro territorio. Probabilmente era stato questo uno dei motivi del fallimento della guerriglia che un rivoluzionario a tutto tondo come il “Che” aveva cercato di esportare nei paesi del Terzo mondo. E tuttavia, stando alle dichiarazioni a Pierini di un ufficiale boliviano, colonnello Joaquin Zenteno Anaya, i militari non possedevano alcuna certezza in quel 1967 della presenza di Guevara, “el jefe (il capo) de los bandidos”, in Bolivia. Ci pensarono due dei loro, che avevano partecipato alla lotta armata, a fornirla. Due intellettuali come il giornalista scrittore francese Régis Debray e l’artista pittore argentino Ciro Bustos. I quali vennero arrestati quasi all’inizio dell’impresa boliviana, in aprile. Nel processo a suo carico che si svolse a Camiri, Debray (futuro protagonista del maggio sessantottino a Parigi) sostenne, difendendosi, che si trovava nel paese sudamericano esclusivamente in veste di reporter per ricavare un’intervista dal “Che”. Bustos invece all’interrogatorio rispose con dei ritratti: disegnò a memoria i volti di alcuni guerriglieri, fra cui quello di Ramon (nome di battaglia) che corrispondeva esattamente alla fisionomia a tutti nota di Ernesto Guevara. La caccia partì da quelle dichiarazioni e da quelle prove: quanto bastava per ritenere che era stata tradita, secondo il colonnello Zenteno Anaya, la causa rivoluzionaria del “Che”.