Chiunque volesse scrivere una biografia di Luis Sepúlveda, nato nel 1949 a Ovalle (quattrocento chilometri a nord di Santiago del Cile) e morto ieri mattina a Oviedo dopo aver lottato a lungo contro il covid-19, dovrebbe farsi largo tra gli innumerevoli aneddoti sulla sua vita seminati da lui stesso e cresciuti in selvaggia libertà sino a comporre una foresta inestricabile in cui è difficile separare la verità dalla leggenda.

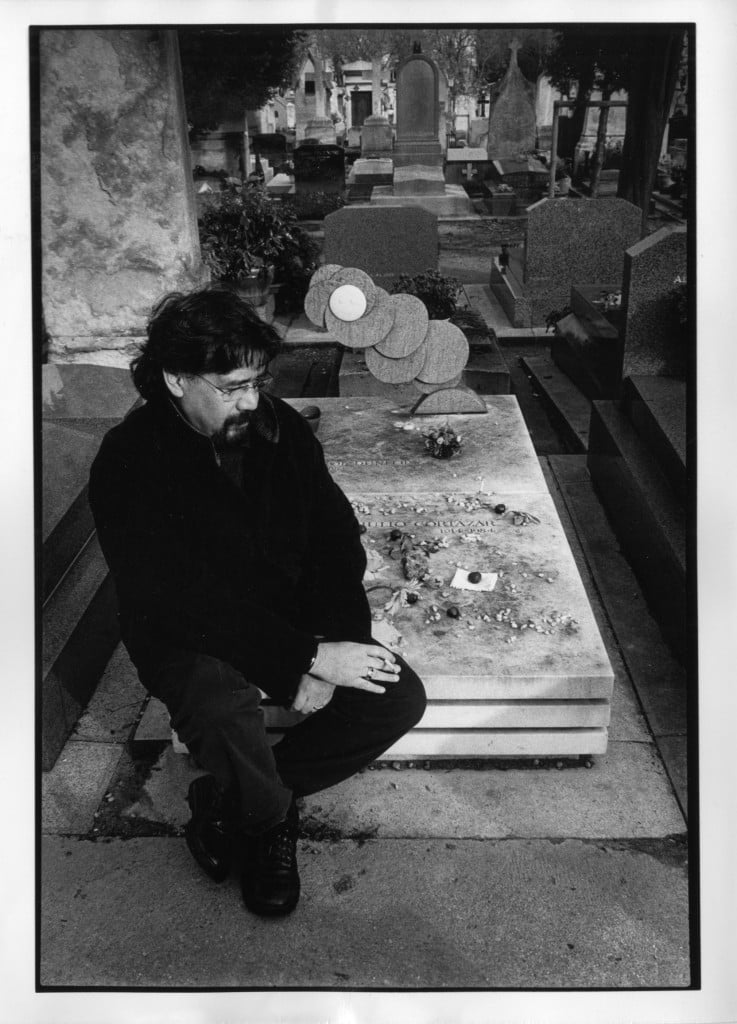

Ma ha davvero importanza sapere i mille episodi di una esistenza indubbiamente avventurosa e rocambolesca da militante e prigioniero, esule, viaggiatore instancabile, siano autentici fino in fondo, e se Luis Sepúlveda Calfucura – il secondo cognome testimonia l’origine mapuche di sua madre Irma, mentre il primo proviene da nonno spagnolo – sia stato mozzo su una baleniera a diciassette anni e abbia coltivato una stretta amicizia con Julio Cortázar?

QUELLO CHE CONTA, in realtà, è la constatazione che l’elemento naturale di Luis, Lucho per i suoi innumerevoli amici, era la prodigiosa fabulazione che fluiva da lui inarrestabilmente, trasformando ogni aspetto della vita sua e altrui in un racconto che, come aveva sottolineato più di una volta, affondava le radici nella «magia della realtà», legandosi saldamente alle letture amate da ragazzo (e poi per sempre) come quella di Salgari, Verne, Coloane , Melville o Hemingway, ai film che lo incantavano e che più di ogni altra cosa avevano influito sulla qualità «visiva» della sua scrittura semplice e diretta, e infine a un’appartenenza politica orgogliosamente dichiarata, che gli costò, dopo il golpe di Pinochet, la prigione, l’esilio e la perdita della cittadinanza, riottenuta solo tre anni fa.

Dopo le prime e ancora incerte prove letterarie (a vent’anni aveva pubblicato un libro di racconti, Crónicas de Pedro Nadie, seguito dopo anni da tre titoli alquanto eterogenei) Sepúlveda aveva visto premiata questa insopprimibile vocazione di narratore grazie all’immenso successo ottenuto in Francia dal suo primo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, scritto in esilio e pubblicato in Spagna nel 1990, ma passato quasi del tutto inosservato finché, nel 1992, Anne Marie Métailié lo scelse per le sue Editions Métailié, affidandolo a François Maspero, che lo tradusse superbamente.

RIPRESO IN ITALIA da Guanda e da Tusquets per una nuova edizione spagnola, il libro vendette diciotto milioni di copie in tutto il mondo e fece del suo autore in un fenomeno editoriale destinato a durare nel tempo e a produrre un diluvio di titoli invariabilmente fortunati, come lI mondo alla fine del mondo, Patagonia Express, Le rose di Atacama, Storie ribelli, La lampada di Aladino, Un nome da torero, La frontiera scomparsa (che ha dato il titolo a una collana di narrativa latinoamericana da lui curata per Guanda), L’ombra di quel che eravamo e molti, molti altri.

Passando da un genere a un altro, dall’avventura al poliziesco, dal thriller politico alla cronaca al racconto di viaggi, fino a racconti come il celeberrimo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, destinati ai bambini e letti in realtà da un pubblico più vasto (non fiabe, ma vere favole con una morale per nulla sentenziosa), Sepúlveda si è guadagnato milioni di fedelissimi lettori, restando fedele a sé stesso e schierandosi sempre da quella che considerava la parte giusta: ecologista della prima ora, «profondamente rosso» per convinzione e per nascita (suo padre militava nel partito comunista, mentre il nonno e lo zio paterni erano anarchici), cantore degli sconfitti, anticolonialista, avversario tenace di quella che definiva «l’amnesia come ragione di Stato», anestetico universale adottato dai governi della Transizione cilena.

E anche le sue incursioni nel cinema, come sceneggiatore e come regista di documentari premiati in più occasioni – l’ultima. al Ferstival di Venezia del 2003, dove fu presentato il suo Corazón verde – hanno seguito il filo delle passioni e delle convinzioni emerse fin dai suoi primi romanzi.

Dopo lunghi vagabondaggi per l’Europa, da vent’anni si era stabilito a Gijòn, nelle Asturie, insieme a Carmen Yáñez (poetessa torturata con ferocia dal regime di Pinochet e infine abbandonata in una discarica perché creduta morta), moglie amatissima risposata dopo un ventennio di separazione, alla quale ha dedicato il romanzo La fine della storia, del 2017).

INSIEME, SONO TORNATI più volte in Cile, dove, però, lo scrittore non ha mai pensato di stabilirsi, e non solo a causa delle difficoltà e dei dolori del passato. Un certo mundillo letterario cileno, infatti, lo ha sempre percepito come un corpo estraneo, un outsider inclassificabile con il quale hanno battagliato aspramente, dalle pagine di giornali quali il Mercurio e La Tercera (il primo, dichiaratamente di destra, è stato un tempo il più fedele araldo di Pinochet), scrittori, giornalisti e critici in apparenza scandalizzati dal suo enorme successo e irritati dalla sua abitudine di rievocare memorie che si preferirebbero sepolte.

La critica cilena e quella latinoamericana non hanno mai amato Sepúlveda (gli studi critici su di lui quasi non esistono), considerandolo uno scrittore facile, stereotipato e moraleggiante, insomma un superventas privo di vere qualità letterarie; senza arrivare agli estremi di Roberto Bolaño, che nel 2003 dichiarò a La Tercera: «Sepúlveda dovrebbe chiedere perdono in ginocchio in una pubblica piazza, per quanto scrive male», in genere le sue opere sono state liquidate con una certa sufficienza.

E nemmeno i critici stranieri sono stati troppo indulgenti, a cominciare da Franco Cordelli che nel 1997 stroncò Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, testo che Fabienne Bradu, ispanista francese trapiantata in Messico, in una remota recensione apparsa sulla rivista Vuelta aveva trattato con la curiosità di chi si trova davanti a un oggetto sconosciuto e indefinibile, ma non del tutto da disprezzare («… al di là dei difetti della prosa resta il ricordo di un racconto ben concluso e non esente da una certa magia poetica»).

SAREBBE FORSE IL CASO di sottolineare, di fronte al palese divario tra l’ evidente e immutato affetto del pubblico e il parere della critica, che Sepúlveda è stato ed è qualcosa di più di una semplice «macchina da best- sellers»; avrebbe più senso vederlo come l’autore di una letteratura «popolare» e immediatamente fruibile, animata da una mai esaurita spinta etica e politica che non offusca né tradisce le ragioni del racconto, che, come sottolinea un altro scrittore e critico cileno tutt’altro che indulgente, Rafael Gumucio, appartiene di diritto non alla «letteratura pura, così pura che non la si deve nemmeno leggere, per non contaminarla», ma piuttosto «all’altra, a quella impura, maneggiabile e maneggiata, la letteratura che si legge in autobus, quella che bisogna giustamente difendere dai professori che durante i loro anni sabbatici scrivono best sellers». E se quell’infaticabile cantastorie che era Lucho Sepúlveda potesse sentirlo, molto probabilmente lo ringrazierebbe.