Louis Armstrong morì il 6 luglio 1971, durante il sonno, nella sua casa a New York per una malattia cardiaca. Non fu una morte improvvisa, dato che nel 1959 ebbe un infarto a Spoleto mentre a metà 1968 fu di nuovo ricoverato: dovette interrompere e poi limitare la sua frenetica attività, partecipando comunque nel ’69 al film Hello, Dolly!.

In realtà Satchmo ha sempre lavorato moltissimo, con impegni e viaggi dal ritmo vorticoso, diventando a partire dagli anni Trenta un’icona del jazz nonché un musicista dalla popolarità globale. È limitativo restringere la sua creatività ai primi decenni di carriera, alle eccellenti sedute di registrazione con gli Hot Five e gli Hot Seven dei secondi anni Venti. Armstrong sarà, fino alla sua scomparsa, un grande, creativo, sorprendente artista internazionale e un «eroe» per il popolo afroamericano. Nel 1972 gli fu attribuito il Grammy Lifetime Achievement Award.

Risultano indimenticabili le All Stars capitanate da Armstrong, formazioni che incarnarono la musica del trombettista-cantante dal 1948 fino alla sua morte. Le All Stars vissero varie stagioni: la prima tra il 1948 e il ‘51; la seconda, considerata in genere la più fertile, nel periodo 1954-’57; la terza dall’epilogo degli anni Cinquanta fino alla scomparsa di Satchmo.

Ebbene fu proprio la combinazione tra l’agire sonoro internazionale delle All Stars (si parla di trecento concerti all’anno, per vari decenni, in tour nei diversi continenti), il magistero canoro di Armstrong che miscelava popular e jazz in una sintesi unica e la sua carismatica presenza cinematografica fin dal 1932 a trasformare lo straordinario trombettista in un «ambasciatore mondiale» della musica afroamericana.

MESSAGGI

Satchmo, in realtà, sapeva sovvertire i messaggi e usare il double talking in qualsiasi contesto. Nel cortometraggio A Rhapsody in Black and Blue di Aubrey Scotto (1932) si raccontava di un marito, vittima della moglie, che si rifugiava nel sogno diventando re di Jazzmania. A questo punto compariva Armstrong che guidava un’orchestra e cantava Shine e I’ll Be Glad when You’re Dead, You Rascal You. Era vestito da «buon selvaggio», con una pelle di leopardo, e si esibiva anche alla tromba frantumando, però, qualsiasi stereotipo discriminatorio, come scrisse il critico americano Gary Giddins. «Trascende le trappole razziste (…) dice qualcosa di completamente diverso – lo fa non solo con la magnificenza della sua musica, ma con la sua muscolosità, il suo portamento, la sua sensualità (…), lo sguardo nei suoi occhi. I neri negli anni Trenta lo compresero e fecero di lui un eroe culturale». Per quanto Hollywood affidasse al jazzista afroamericano ruoli marginali, Satchmo «bucava» lo schermo e illuminava le sequenze come se stesse suonando un assolo. Si trattasse dei cartoni animati di Betty Boop (‘32), di New Orleans di Arthur Lubin (1947), di Alta società con Bing Crosby e Frank Sinatra (1956), della biografia di Red Nichols in The Five Pennies (1959) o di altri film nei decenni a venire «le apparizioni di Armstrong continuarono ad allargare il pubblico del jazz, permettendo alla musica di guadagnarsi un’accettazione generale sempre più ampia» (Donald Bogle).

Per fortuna Edward R. Murrow riprese nel 1955-’56 il «vero» trombettista – il risultato fu un documentario per la Cbs, Satchmo the Great – durante un tour con le All Stars in Europa e un altro in Ghana. Qui andò nel maggio ’56 su invito del primo ministro Kwame Nkrumah (leader panafricano che si era innamorato del jazz durante gli studi a Filadelfia) per i festeggiamenti della neonata nazione. Armstrong venne accolto trionfalmente all’aeroporto di Accra, acclamato come un eroe nazionale e ascoltato da almeno centomila persone nel suo concerto all’Old Polo Ground. Sarebbe accaduto ancora a Lagos (Nigeria) nell’ottobre 1960 (durante un tour organizzato dal Dipartimento di Stato americano che toccò anche Centrafrica, Kenya e Zaire) e nel ’61 in Egitto.

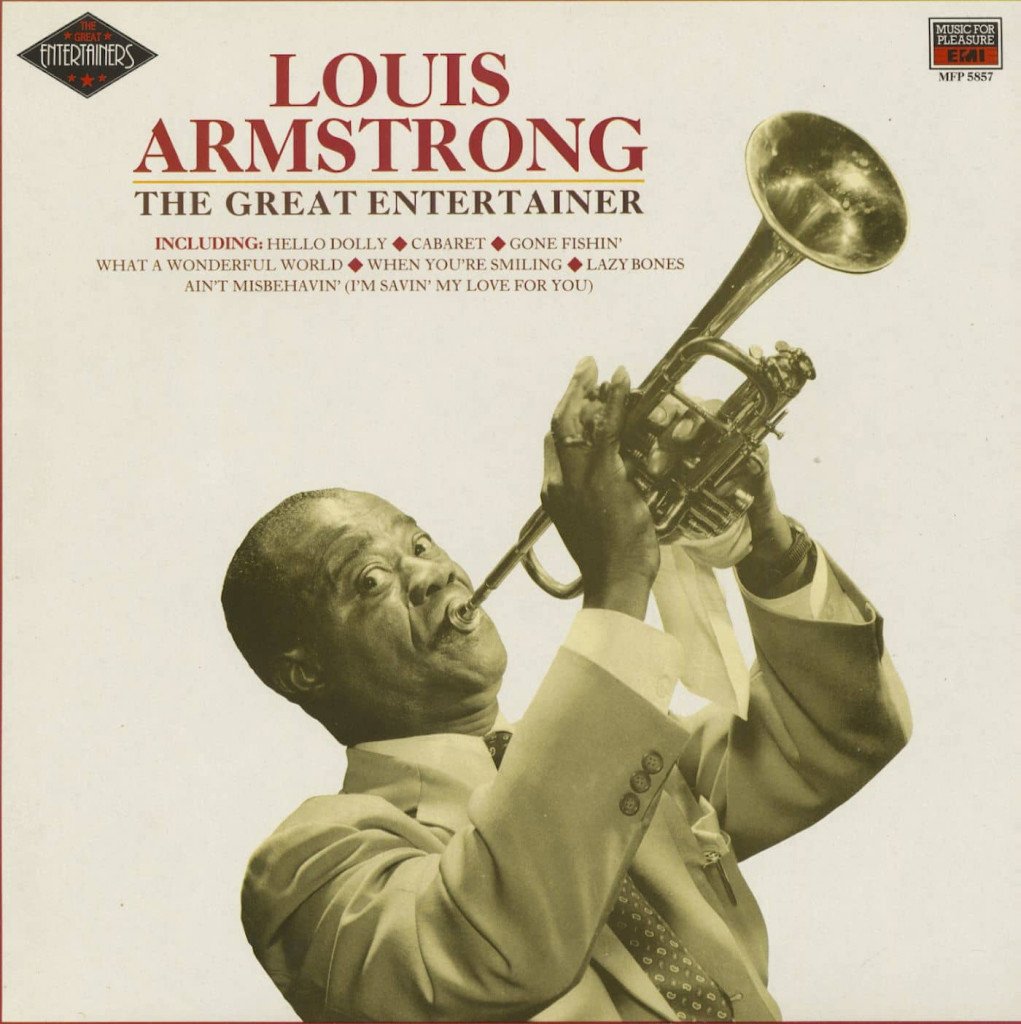

La copertina de «La storia del Jazz», il libro di Luigi Onori-Riccardo Brazzale-Maurizio Franco (Editore Ulrico Hoepli, 2020)

Torniamo, così, alle All Stars. La differenza la faceva, in particolare, il ruolo di Armstrong che rappresentò a lungo il progresso e l’avanguardia jazzistica; inoltre egli fu, a suo modo, protagonista negli anni Cinquanta della ricerca identitaria da parte della comunità afroamericana. Insieme alle All Stars, infatti, incise gli album Plays W.C. Handy (1954) e Satch Plays Fats (1955, entrambi Columbia) con i repertori del «padre» del blues e dell’immaginifico Fats Waller. Si trattò di una prima assoluta nella vicenda del jazz, che sfruttava le potenzialità dell’ellepì per focalizzare l’attenzione in modo esclusivo su compositori neri del passato ma non in una logica passatista. «Un tale, felice risultato – ha scritto Stefano Zenni – era possibile perché Armstrong incarnava quella tradizione che andava rivisitando; in lui, per necessità, l’oggetto della storia e lo storico, singolarmente, coincidevano». La valorizzazione, non agiografica, di una carriera allora trentennale si ebbe nei quattro lp della Musical Autobiography (Decca, 1957), ideata dal produttore Milt Gabler montando narrazione biografica e riproposizione di incisioni storiche di Satchmo, con arrangiamenti originali o elaborazioni di Sy Oliver.

RAPPORTI

Vennero anche utilizzati gli arrangiamenti delle All Stars e qui giungiamo ad un altro punto nodale: il ricco e variegato repertorio del gruppo voluto da Armstrong finita l’era delle orchestre, gruppo in cui la questione centrale era il rapporto solista/ensemble e l’organizzazione delle varie voci. L’organico, peraltro, prevedeva – come nella front-line di New Orleans – la tromba del leader, trombone (Jack Teagarden e poi Trummy Young), clarinetto (Sidney Bechet sostituito in seguito da Edmond Hall), pianoforte (Earl Hines, Billy Kyle), contrabbasso (a lungo Arvell Shaw), batteria (Sidney Catlett, Cozy Cole), con in aggiunta una voce (la più efficace fu quella di Velma Middleton). Nel repertorio affluivano canzoni provenienti dalla lunga militanza in orchestra (contenitore ideale del suo fraseggio negli anni Trenta), brani trasformati in successi dallo stesso Louis (da Mack the Knife a Hello, Dolly!), standard, pezzi del New Orleans Style, pagine superbe – e rivisitate – degli Hot Five e Hot Seven. I concerti rispecchiavano tale ampia tavolozza sonora; erano, inoltre, arricchiti dalle capacità di intrattenitore e performer di Louis, dai duetti con la Middleton o Teagarden, dalla narrazione sonora che si concretizzava anche nelle medley. Se ne può ascoltare un ottimo esempio nel The Great 1956 Chicago Concert, dal vivo al Medina Temple.

La popolarità di Louis Armstrong, tuttavia, non sarebbe divenuta globale facendone l’ambasciatore del jazz se egli non fosse stato, oltre che uno splendido strumentista, un cantante sui generis, l’inventore dello scat e l’interprete – ironico, destrutturante, galvanizzante – di motivi popular ma sempre all’incrocio con una sensibilità tutta jazzistica e improvvisativa, risignificante. Satchmo maturò, a partire soprattutto dalla sua versione del 1929 di I Can’t Give Anything but Love, la capacità di coniugare originalità espressiva e appeal commerciale, con una «sintesi pop» (l’espressione è di Luciano Federighi) che gli consentiva di gareggiare all’epoca con Ethel Waters, Cab Calloway e Bing Crosby. Armstrong, in realtà, divenne una vera superstar proprio dopo la crisi del ’29 quando la sua popolarità, soprattutto come cantante, crebbe a dismisura. Sarebbe andato dritto su questa strada fin quasi alla sua morte: «La particolarissima anima ‘pop’ del cantante (…) l’universalità del suo incantesimo vocale – specifica Federighi – non sarebbero mai venute meno, neppure negli anni del crepuscolo».

Immaginario cinematografico, canto «popular jazz», trionfali tournée dagli anni Trenta, vent’anni di concerti con le All Stars in tutto il mondo, incrollabile professionalità resero l’equazione Louis Armstrong=Jazz indiscutibile a ogni latitudine, oltre alla generosa autenticità del suo essere musicista-cantante-attore-intrattenitore.

* Un estratto dal libro «La storia del Jazz» di Luigi Onori-Riccardo Brazzale-Maurizio Franco (Editore Ulrico Hoepli, 2020), sezione 03 «You Let Me Down», capitolo «Satchmo» e la popolarità globale. Si ringrazia l’editore.