Ci sono artisti e contesti storici che fanno fatica a trovare posto nella cultura generalista. Anzi, artisti e contesti che fuori dalle aule universitarie muoiono come per mancanza d’ossigeno. Ma come si possono comunicare queste ricostruzioni critiche senza cedere ai luoghi comuni sugli artisti e alla divulgazione più becera, che semplifica ciò che è complesso (e dovrebbe restare tale) appiattendo tutto a fiction? Come si può insegnare, spiegare, studiare, oggi, allargando le cerchie ristrette degli addetti ai lavori?

Non credo si possa rispondere. Almeno non ora; non qui. I mesi passati tra chiusure, solitudini e Dad, con la vita che si svolge davanti a uno schermo e le esperienze sensoriali ridotte a quasi zero, hanno peggiorato le cose: nella babele connessa via wireless spesso il dialogo è ridotto a un’eco. Ma il problema esisteva ben prima della pandemia.

La buona scuola, per esempio, si giudica dalle medie. L’attenzione è perciò sui voti, sugli schemi burocratici che regolano la didattica spingendo tutti, a ogni costo e anche a velocità diverse, verso medie migliori. Ma non sempre dare voti significa insegnare. L’università d’eccellenza si valuta invece dalla quantità e non dalla qualità, generando masse di contributi più o meno scientifici che reiterano il già detto e già saputo per l’ansia di dover rimpolpare i punteggi, per vincere concorsi o recuperare fondi secondo tempi e modalità che assomigliano più a quelle dei consumi che ai ritmi ragionati dello studio. Cosa rimarrà di queste masse di carta, pdf, registri elettronici, convegni e webinar?

Qualche isola felice, forse. Qualche ricerca che non è spinta solo dal fremente scalpitare per una cattedra vacante.

Ho sempre pensato che un vaccino possibile per far fronte a questa banalizzazione straniante che riduce il mondo della cultura a scale numeriche sia, almeno per la storia dell’arte, una storia dei luoghi e delle persone e delle opere che cerchi di ricucire fatti avvenuti e oggetti reali, spiegando gli uni con gli altri. Probabilmente pecco di ingenuità.

Si può però provare a confrontare tre volumi recenti che esaminano in modo diverso uno di quei contesti sfaccettati, complicatissimi, interessanti quanto importanti ma pressappoco sconosciuti al di là dei cortili accademici di cui si diceva: la cultura delle «invenzioni», dei «capricci», «grilli», «gheribizzi», che è il manierismo lombardo.

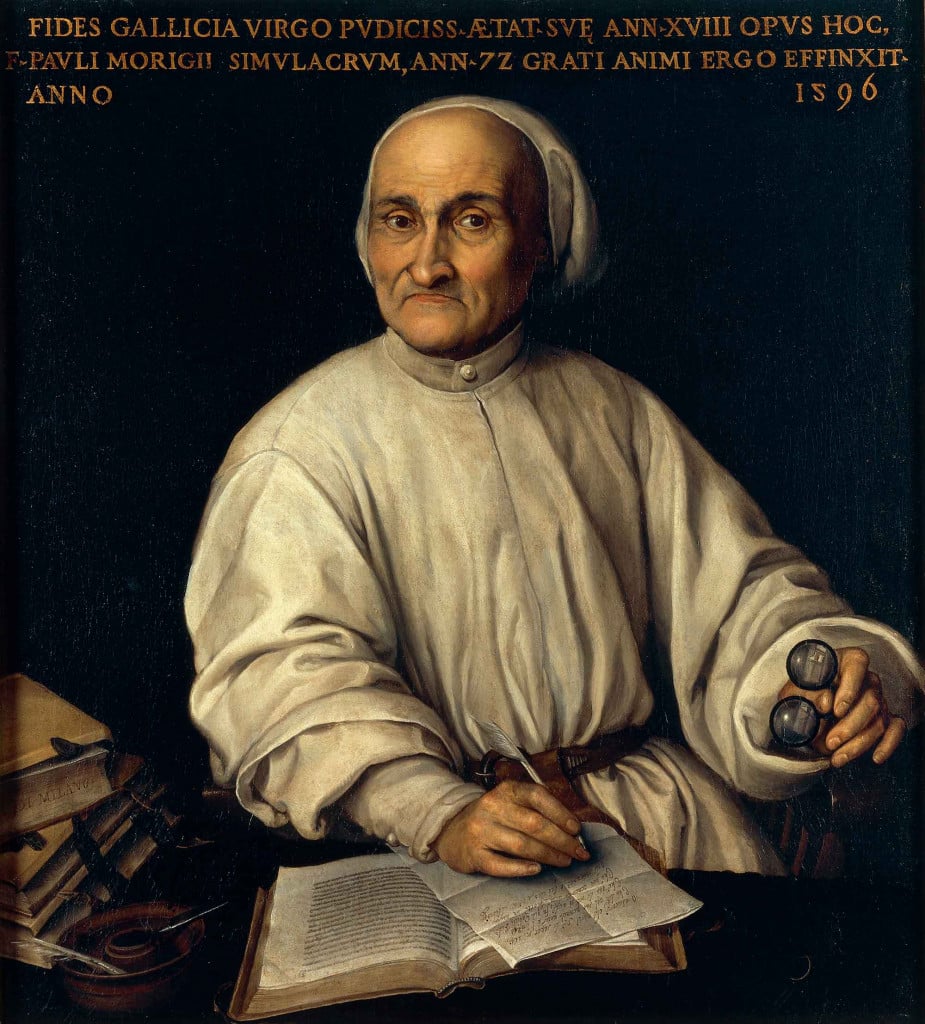

La prima pubblicazione è una mappa per affrontare il tema: Artisti industriosi e speculativi di Rossana Sacchi (LED, pp. 266 , euro 33,00). Il libro racconta la vita, gli incontri, i gusti del gesuato Paolo Morigia (1525-1604), e in particolare si cercano (e trovano) i motivi delle scelte che stanno a monte del Quinto Libro della Nobiltà di Milano pubblicata nel 1595. Un testo ancora oggi così importante perché dopo Morigia, e fino a tempi recenti, in pochissimi hanno saputo aggiungere altri nomi e altri dati sui protagonisti di quei decenni della storia artistica cittadina terminati fatalmente con la peste del 1630.

Morigia è un poligrafo insofferente: elenca frettolosamente scultori, pittori e architetti che lavorano o hanno lavorato a Milano, con un occhio ai testi di Lomazzo e l’impazienza di finire un’enumerazione che, in fondo, gli interessa poco. Segue perciò le predilezioni dei suoi amici o i casi della vita, piuttosto che un vero disegno critico, dichiarando di voler lasciare i «valent’uomini nell’arte della pittura» su cui è più difficile reperire notizie «sepolti e separati da questa mia Nobiltà».

Il frate gesuato si sofferma però su ciò che aveva reso la città uno splendido laboratorio creativo, cioè le botteghe degli armaioli, argentieri, intagliatori di cristallo, ricamatori, miniatori eccetera, ricercatissimi nelle corti europee. A Morigia, pittore di vetrate nel tempo perso, interessano l’aspetto meccanico del lavoro artistico, l’ingegno e la perizia tecnica dei maestri delle arti congeneri. Perciò la Milano che vuole rappresentare si nobilita grazie all’operosità delle sue botteghe artigiane che per numero, qualità e varietà non hanno rivali in tutta Europa.

Il campionario di Morigia è vasto, va dalla famosissima ricamatrice Caterina Cantoni agli inventori di automi come Francesco Mandello a Filippo Negroli, il più grande armaiolo del Rinascimento italiano. Il frate dà così, pur con le proprie parzialità, l’idea di un sistema che vive di eccellenze ma anche di collaborazione e prossimità, di competenze travasate da una bottega all’altra attraverso legami di parentela o cooperazione, nella ricerca costante dell’eccezionalità.

Come evidenzia la Sacchi, per le notizie su pittori e scultori Morigia si era in gran parte affidato ai testi di Giovanni Paolo Lomazzo (1538-’92). Sull’artista e trattatista e sulla sua influenza c’è ora disponibile una raccolta di studi curata da Lucia Tantardini e Rebecca Norris, Lomazzo’s Aesthetic Principles Reflected in the Art of his Time (Brill, pp. 220, euro 115,00). Un libro che purtroppo, malgrado le aspettative dichiarate, non cambierà in nulla, o quasi, la percezione di Lomazzo e dei suoi sodali. A maggior ragione perché il prezzo, completamente sproporzionato rispetto alla qualità dell’oggetto, delle illustrazioni, persino della stampa, non ne favorirà certamente la diffusione. C’è l’impegno di alcuni degli studiosi coinvolti e qualche novità oggettiva – come la ricostruzione della personalità di Giovanni Ambrogio Brambilla, il «compà Borghin» dell’Accademia della Val di Blenio, fino a poco tempo fa ancora confuso con altri membri della propria famiglia – ma l’operazione sembra mossa da quell’autoreferenzialità che le raccolte punti accademiche hanno causato. Un tema del genere avrebbe bisogno di ben altro respiro, di meditazioni fatte sugli oggetti (e su immagini leggibili), di addizioni anche piccole ma effettive e di costruzioni critiche precise e chiare, maturate su conoscenze profonde, per non rischiare di forzare i termini e i loro significati, di percorrere vie già battute o strade senza uscita. Magari per allargare, almeno di un po’, la platea dei lettori.

In questo senso, funziona bene il terzo libro di questa breve panoramica. È su un altro degli animatori di questa Lombardia stravagante la cui fisionomia artistica è stata ricostruita alla fine del secolo scorso: Girolamo Figino Una pala restaurata e un pittore riscoperto del Cinquecento milanese, a cura di Francesco Frangi e Paola Strada (Scalpendi, pp. 95, euro 20,00). Figino, nato sullo scorcio del secondo decennio del Cinquecento e morto nel 1569, parente e allievo di Francesco Melzi, cioè il pittore milanese che eredita da Leonardo manoscritti e disegni, doveva essere ben noto ai contemporanei. Per la sua poliedrica attività di pittore, musicista, anatomista, scrittore, l’amico Lomazzo conia per lui l’appellativo ironico quanto affettuoso di «Fatuttonulla».

L’occasione per fare il punto sull’artista è data dal restauro recente della pala conservata nella sagrestia di San Marco a Milano. Il libro approfondisce con diversi contributi e molte immagini, facendo tutela anche attraverso un ampliamento della conoscenza. Senza comitati scientifici, esigenze accademiche, editori internazionali, ma con buonsenso, rigore e amore civico.