L’esposizione Bernard Tschumi: Concept & Notation al Centre Pompidou di Parigi (visitabile fino al 28 luglio) vibra di rosso alle pareti e nelle diciotto teche (tables de réferénce) contenenti i materiali d’archivio dell’architetto svizzero. Il rosso, infatti, è il colore preferito di Tschumi (Losanna, 1944) e continua a essere favorito come dimostrano anche le sue ultime realizzazioni: il ponte pedonale sopra i binari del Tgv a La Roche-sur-Yon, le architetture «a fungo» per un’area industriale di Shenzen, il «generatore» (red generator) della Scuola di Architettura a Miami o i prospetti della Scuola Cantonale d’Arte di Losanna.

Di rosso sono state, però, prima dipinte a Parigi le sue folies del Parc de la Villette: una decina di piccoli edifici disposti sull’incrocio degli assi di una griglia ortogonale con le quali ha organizzato funzioni e percorsi. È questo il progetto che ha reso famoso Tschumi nel mondo. Vincitore nel 1982 del concorso internazionale bandito per la sistemazione di questa grande area nell’ambito dei Grands Travaux di François Mitterand, con cui il programma presidenziale ridisegnò, com’è noto, l’immagine della capitale francese con edifici-simbolo quali: la Bibliothèque National (Perrault), la Pyramide del Louvre (Pei), l’Arche della Défense (Otto von Spreckelsen), l’Istituto del Mondo Arabo (Nouvel).

Senza l’ambizione politica mitterandiana e un’efficiente burocrazia impegnata nella gestione dei concorsi, oggi non parleremo di molti architetti, tra i quali Tschumi. L’idea delle folies du XX siècle risale alla fine degli anni ’70. Disegnate sulla carta erano combinazioni astratte che non disdegnavano l’uso di forme archetipe mentre una volta costruite – da Middelburg, in Olanda, a Londra fino a New York (Broadway Follies) – si presentavano come installazioni low-cost che sperimentavano il passaggio dalla teoria alla prassi, «dallo spazio della carta allo spazio sociale» e un ottimo stratagemma di autopromozione.

Ancora qualche anno prima, Tschumi debuttò con una serie di disegni montati in sequenza con immagini fotografiche che rappresentavano il suo progetto teorico rivolto a esplorare in che modo lo «spazio architettonico incontra il movimento dei corpi reali». Per l’architetto svizzero, infatti, la realtà dell’architettura è fuori dal «gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi sotto la luce» (Le Corbusier). Mutuata dall’Internazionale Situazionista, l’idea è che questa vive nella dimensione sociale del movimento, delle attività e delle relazioni umane che si svolgono all’interno degli edifici. La prima sezione delle cinque che compongono la mostra, espone i suoi esordi teorici e minimalisti: i «manifesti» e la serie dei disegni The Manhattan Transcripts.

I primi sono provocazioni grafiche (Publicités pour l’architecture, Joyce’s Garden, Screenplays) con le quali Tschumi intendeva sovvertire le regole disciplinari e attraverso l’arte, la letteratura e il cinema, porre fine alla «vecchia antinomia tra sogno e azione, tra spazio immaginario e spazio reale». I secondi sono la rappresentazione di luoghi segnati dalle tracce di soggetti che secondo un preciso schema e programma li attraversano generando le azioni più diverse. È il programma più che la costruzione della forma ciò che più lo interessa. Programma/Giustapposizioni/Sovrapposizioni – questo il titolo della seconda sezione della mostra – sono tra i concetti chiave della sua strategia progettuale e evidenziano le molteplici combinazioni di significato dello spazio architettonico rispetto al suo uso. Questo può essere perfettamente funzionale, incompatibile o indifferente, ma non c’è una relazione di causa-effetto tra lo spazio e il suo programma.

«Affrontare la nozione di programma – ha scritto Tschumi – significa addentrarsi in un’area proibita» perché vuol dire disconoscere la supremazia della ’manipolazione formale’ riconsiderando le ragioni sociali dell’architettura senza per questo ’far risorgere dottrine funzionaliste’».

Tra la fine degli anni ’80, l’applicazione di questo modo di ripensare il programma vuole dire disporre volumi paralleli come strisce contenenti in sequenza funzioni stabilite (Nuovo Teatro Nazionale, Tokyo), incapsulare un vecchio edificio industriale con uno nuovo senza doverlo demolire (Studio Nazionale dell’Arte Contemporanea Le Fresnoy, Tourcoing), offrire la massima flessibilità all’insediamento di nuove attività produttive per riconfigurare «nuovi modi di vita urbana» (Business Park, Chartres), oppure differenziare con rigore le funzioni per garantire negli edifici di grande dimensione, la migliore qualità estetica (Aeroporto Kansai, Osaka).

Tra la forma e il contenuto per Tschumi non c’è separazione, ma il secondo è la «totalità dei differenti elementi dell’opera» che rifiuta sia la posizione del determinismo funzionalista («la forma segue la funzione») sia quella del revisionismo postmoderno («la forma segue la forma»). L’architettura non è riducibile, quindi, alla sua rielaborazione stilistica, ma va intesa nella sua intertestualità che comprende la reciprocità tra lo spazio e gli eventi che vi accadono.

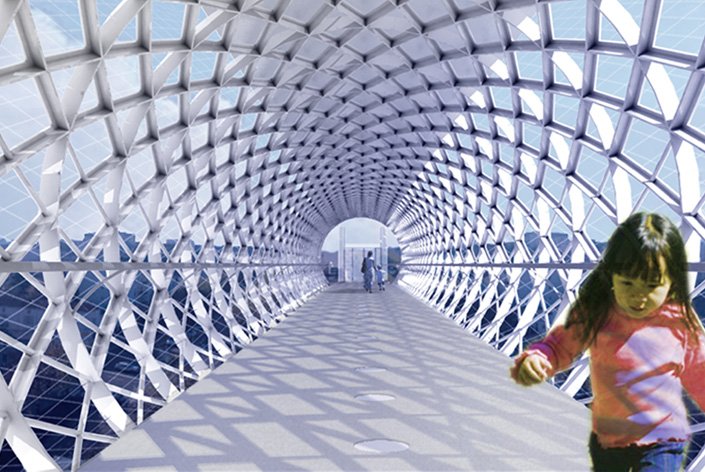

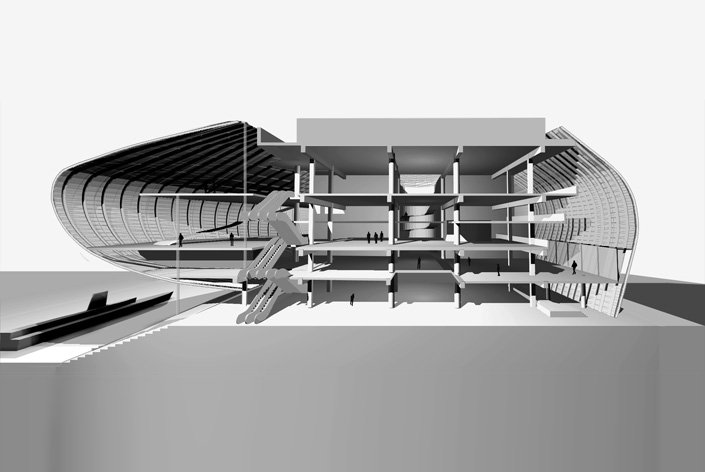

Dai movimenti, dalla circolarità, dalla distribuzione delle attività umane, in altre parole dalla «inclusione del corpo», Tschumi ridefinisce anche gli elementi architettonici quali la facciata. Vettori e Involucri (terza sezione) sono i termini che la sostituiscono poiché più idonei per indicare ciò che serve per proteggere e per canalizzare i movimenti nello spazio. L’involucro (envelope) può essere doppio, come nel caso della sala da concerti Zenith a Rouen o costituito di legno e policarbonato come a Limoges, un unico strato di acciaio avvolgente, come nella Sede della Vacheron Constantin a Ginevra o ricoprire tutt’intorno un edificio esistente, come nel Carnegie Science Center a Pittsburgh. Anche le ultime due sezioni finali dell’esposizione riguardano la riflessione teorica dell’architetto svizzero.

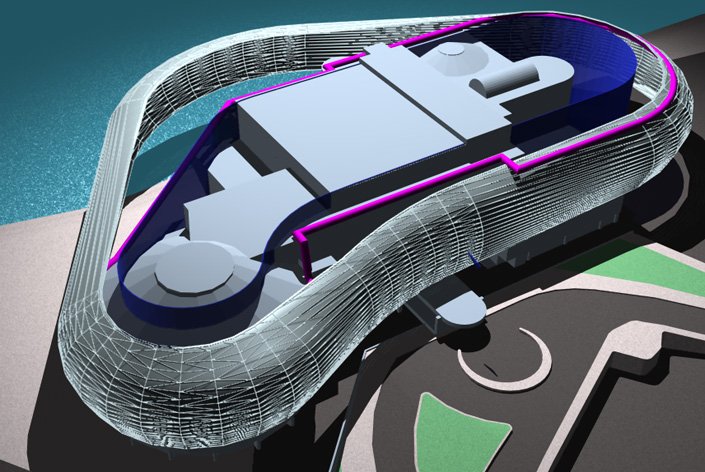

Nella prima si affronta la relazione tra contesto e concetto e i limiti della nozione di «contestualismo». Gli esempi sono il Museo dell’Acropoli di Atene (2001-09) nel quale Tschumi fa i conti non solo con i vincoli di natura topografica e archeologica ma anche di programma e di costi. Spiegherà come questi abbiano generato la forma dell’edificio e come tale processo rappresenti la «concettualizzazione» di un contesto. Lo stesso succede con il progetto Factory 798 a Beijing (2004) dove un milione di metri quadri di superfici residenziali sono immaginate in una struttura reticolare posta al di sopra di un esistente quartiere industriale della capitale cinese.

In modo inverso può accadere di «contestualizzare» un concetto come Le Tre Torri di Babele (2002): un identico edificio che si trasforma secondo dov’è inserito. Il progetto è una risposta critica alla perdita delle Twin Tower e polemizza con chi crede nella neutralità dell’architettura. Anche se Tschumi è scettico riguardo le sue soluzioni salvifiche, non per questo ha smesso di riflettere sulle conseguenze politiche e sociali che le competono. Come illustra l’ultima sezione della mostra, la sua ricerca si è concentrata nell’esplorazione di concetti-forma,: processi dai quali discendono concetti che generano forme, ma anche l’inverso.

Può essere la fondazione di una nuova città (Elliptic City, Santo Domingo) o la commemorazione attraverso un museo di un evento storico (Alésia Museum Parc, Alésia) o ancora un centro culturale inserito in un complesso di edifici storici (Carnal Hall Institut Le Rosey, Rolle): ogni volta Tschumi ci pone davanti a ragionamenti, mai scontati, non sempre aventi soluzioni convincenti, ma che ci coinvolgono perché mettono in gioco l’architettura sia come pratica sociale e politica, sia, soprattutto, come «forma di conoscenza» e, in quanto tale, meritevole della più alta attenzione.