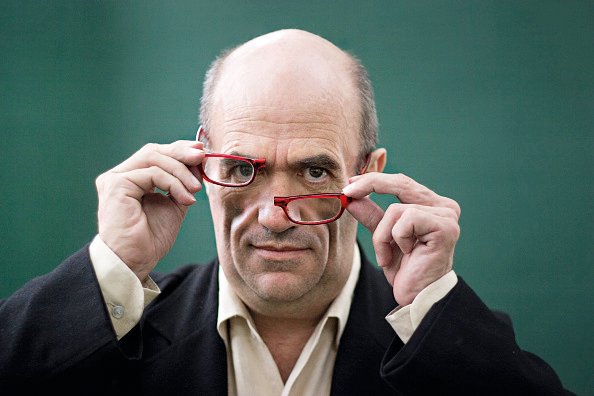

Colm Tóibín, uno dei massimi scrittori irlandesi contemporanei, incontrerà oggi il pubblico romano per illustrare l’eredità di Henry James, nel centenario dalla sua morte. A James, Tóibín ha dedicato The Master, un romanzo che racconta gli aspetti meno noti dell’autore, negli anni del processo e della prigionia di Oscar Wilde. In occasione della sua visita italiana, lo abbiamo intervistato su questo e altri temi a lui cari.

Un gran numero di storie scritte da Henry James è ambientato a Roma. C’è un rapporto speciale tra lo scrittore e questa città?

James venne a Roma proprio quando era il posto da visitare. Qui ebbe una vita sociale molto attiva nei primi anni 70 dell’Ottocento. Era attratto dalla luce e dalla bellezza della città, ma anche dalla possibilità di ritagliarsi uno spazio nel mondo degli artisti che vi vivevano. Chi si proponesse di fare un giro nel Cimitero Acattolico, potrà vedere le tombe di molti suoi amici, come Hendrik Andersen (che aveva conosciuto nei primi anni 90 del XIX secolo e verso il quale aveva sviluppato un forte legame), William Wetmore Story, Constance Fenimore Woolson, John Addington Symonds.

La vita di Henry James non fu molto avventurosa e ci sono alcuni aspetti di essa che sono stati tenuti segreti o talvolta rimossi, come la sua presunta omosessualità. Cosa l’ha spinta a scriverne in «The Master»?

Credo l’ambiguità, il senso di segretezza, ma anche il fatto che tutto fosse così poco chiaro: sulla sua vita si può dire tutto e il contrario di tutto. Possiamo parlare della sua sessualità, ma dobbiamo ricordare che le sue migliori amiche furono donne. Era interessato alla solitudine, ma era una persona molto socievole. Gli piacevano i soldi, ma era anche ricco, pur se fingeva di non esserlo. Bisogna essere assai cauti nel parlare di omosessualità nel suo caso: le cose non erano così definite come sono oggi. Non sappiamo cosa sia successo davvero: la vita di James lascia sempre un grande spazio all’immaginazione.

Ha iniziato a scrivere quello che è considerato il suo romanzo più personale, «Nora Webster», nello stesso periodo di «The Master». C’è affinità nella scrittura dei due libri?

Ho scritto i primi capitoli di entrambi i volumi nella casa di Beatrice, la vedova di Gregor Von Rezzori, nell’entroterra fiorentino nella primavera del 2000. È stato più facile andare avanti con il libro dedicato a James, mentre con l’altro mi ci sono voluti più anni, perché alcuni temi che affrontavo erano in parte autobiografici, nel senso che erano successi veramente. Nel caso di The Master è stato più facile: ho rimesso insieme alcuni elementi della vita di James dandogli una forma, mentre per trovare una visione complessiva in Nora Webster mi ci è voluto più tempo.

«Una peculiarità di essere irlandese è che si può perdere la propria identità molto facilmente… ti fa essere come un camaleonte». Questa sua definizione è particolarmente affascinante, anche se si fatica a credere che sia così facile sbarazzarsi delle proprie radici.

Gli irlandesi possono facilmente confondersi in altre identità, come quella cattolica o quella protestante, con tutte le conseguenze che ciò significa. Londra è piena di irlandesi, lo è almeno da centocinquant’anni ormai, e la medesima cosa si può dire dell’America. Io stesso ora sono ad Oxford e sto parlando in inglese. Uno dei problemi dell’essere irlandesi è proprio quello della lingua. L’inglese in Irlanda è arrivato in un modo strano, non si è sviluppato naturalmente.

Sarebbe fin troppo semplice affermare che l’inglese non è la mia lingua, ma non sarebbe giusto: il linguaggio, e come lo acquisiamo, rappresenta ancora un tratto fondamentale della nostra identità. C’è un saggio di Borges intitolato Lo scrittore argentino e la tradizione in cui si dice che gli scrittori americani, quelli ebrei e quelli irlandesi hanno un interessante rapporto con la cultura europea, che in qualche modo possiedono prima di ogni altro senso. Se guardo un quadro di Rembrandt quello che vedo mi appartiene, ma nello stesso tempo lo osservo con un occhio diverso.

Le persone in esilio, o più in generale gli espatriati, spesso popolano i suoi libri. Nuovi esuli, migranti e rifugiati, cercano di raggiungere le coste europee ogni giorno. Secondo lei, tutto ciò può far mutare la prospettiva e incidere sul nostro modo di vedere le cose?

Credo che alcuni scrittori stiano davvero trasformando l’idea di cosa voglia dire essere inglesi. Ci sono esempi interessanti nella letteratura inglese (sto pensando ad esempio a Salman Rushdie, Zadie Smith, Monica Ali), ma non è solo una questione letteraria. Mi trovo in una stazione in questo momento; se mi guardo intorno, mi accorgo che l’idea dell’identità inglese è ormai una cosa fluida, un processo iniziato con la migrazione degli anni 40 dai paesi caraibici o dall’India. Penso che le nostre nazioni debbano essere aperte al rinnovamento portato dagli stranieri. Questa ibridazione può essere solo che fruttuosa per l’Europa.

In questi giorni apre alla Biblioteca nazionale di Roma «Irish in Italy», una mostra dedicata alla ricezione italiana della politica e della letteratura irlandese nei primi cinquant’anni del XX secolo. Cosa pensa di quel periodo?

La rinascita letteraria irlandese è scaturita soprattutto dall’esigenza di ristabilire la dignità in un paese che aveva perso molto a causa dell’emigrazione e della povertà. L’Irlanda degli anni 30 del Novecento cercava di costruire la propria identità anche attraverso la cultura, con la creazione di un Teatro Nazionale, la traduzione di opere dal gaelico, la pubblicazione di romanzi, poesie e drammi. La stessa cosa è accaduta in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Islanda, in Lituania e in altre piccole nazioni dove né la politica né gli argomenti economici sono stati sufficienti. In Irlanda scrittori come Yeats, O’Casey e Joyce, anziché combattere scrivevano per la loro vita.

Le porte del carcere di Reading, il luogo in cui Oscar Wilde fu imprigionato tra il 1895 e il 1897, sono state aperte per una serie di eventi a cui lei ha partecipato… Cosa ha provato?

È stato molto emozionante entrare in cella e leggervi De Profundis a porte chiuse. In quel luogo e in quella condizione Wilde non poteva scrivere un romanzo o un’opera teatrale, poteva però dedicarsi a una lettera. De Profundis è una lunga lettera d’amore, ma è anche un’opera d’arte stimolante che documenta la straziante esperienza vissuta lì dentro dallo scrittore.

Un’ultima domanda: il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato a Bob Dylan, suscitando un dibattito critico. Qual è la sua opinione?

Dylan è un grande artista, una figura seminale della cultura americana. La scelta di assegnargli il Nobel va nella stessa direzione presa l’anno scorso dall’Accademia, verso un allargamento dei confini della letteratura. Penso che dovremmo avere un atteggiamento più rilassato su ciò che è letteratura e ciò che non lo è. Ci sono dei momenti surreali in Dylan, come alcune strofe di Farewell Angelina, in cui nulla è fuori posto. E questa è una grande dote in letteratura.

SCHEDA

Oggi a Villa Aurelia, Colm Tóibín converserà con Sara Antonelli, docente di letteratura anglo americana presso l’Università degli Studi Roma Tre, sull’eredità di Henry James . L’evento fa parte di un ciclo di conferenze dell’American Academy in Rome dedicate ai «classici» che definiscono il senso della parola «americano». Tóibín, nato a Enniscorthy nel1955, è un romanziere, saggista, drammaturgo, giornalista, critico e poeta. Attualmente, è professore di scienze umane presso la Columbia University e ha sostituito Martin Amis come docente di scrittura creativa all’università di Manchester. Sostenitore dei diritti delle minoranze, è considerato tra le personalità più influenti nella cultura britannica. Nell’ultimo romanzo, «Nora Webster» (Bompiani), narra la storia di una giovane donna che, rimasta vedova nella campagna irlandese, supera il lutto e lotta per ritrovare se stessa. Nel 2017 uscirà il film «Rückkehr nach Montauk», scritto con il regista Volker Schlöndorff.