Nella sfilza di commenti che seguono ogni valutazione del sistema scolastico, molti aficionados avranno notato il sempre più frequente richiamo alla cosiddetta «didattica capovolta» tra le metodologie in grado di rilanciare la qualità della scuola. Il lettore esperto avrà anche imparato a diffidare dei nuovismi: pochi settori hanno subìto così tante riforme e in fondo sono cambiati così poco, anche dal punto di vista edilizio, quanto la scuola. Pochi, dunque, si saranno presi la briga di approfondire il significato di «rovesciare la didattica», espressione molto in voga su siti e blog anglosassoni dedicati all’istruzione.

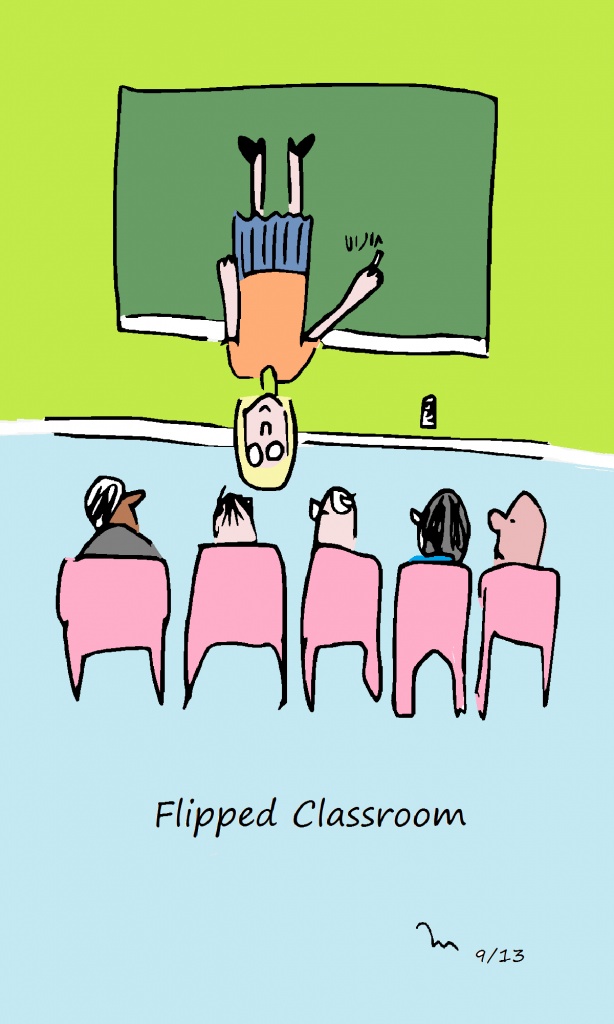

Allora sarà utile segnalare la pubblicazione di un manuale intitolato proprio La classe capovolta: innovare la didattica con la flipped classroom, scritto da Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro (entrambi insegnanti in istituti tecnici) per la Erickson e impreziosito dalla prefazione del linguista Tullio De Mauro. Il ribaltamento a cui si fa riferimento riguarda l’organizzazione del tempo dell’apprendimento. Oggi, le ore trascorse a scuola sono dedicate alla lezione frontale, in cui un insegnante mediamente annoiato spiega l’argomento del giorno a studenti svegliati solo dalla silenziosa fibrillazione del telefonino sotto il banco. La didattica capovolta propone invece di sfruttare l’aula per discussioni, elaborazioni collettive, esercitazioni individuali e soprattutto di gruppo. La «spiegazione» può avvenire a casa, non serve più che l’insegnante sia presente in carne e ossa: basta un video in rete a cui accedere con pc o smartphone, arricchito magari da link e questionari di auto-valutazione.

Di video-lezioni il web è già pieno, anche se in italiano c’è ancora poco. Piattaforme di e-learning come Khan Academy, OilProject o Coursera ne contengono migliaia e YouTube ha aperto un apposito canale educational. Nella didattica capovolta, il docente si trasforma dunque in una sorta di deejay che seleziona le tracce più adatte al suo pubblico e in classe ha più tempo da destinare agli studenti con maggiori carenze. Il manuale di Maglioni e Biscaro insegna tutti i trucchi utili a capovolgere la didattica, dai software per realizzare un video didattico alle tipologie di attività da proporre agli studenti e alla loro valutazione.

Nonostante il forte accento sulle tecnologie dell’informazione (perennemente «nuove» e «innovative»), nella classe capovolta esse servono a raggiungere obiettivi che la ricerca didattica indica come strategici ormai da decenni. Primo fra tutti, lo sfruttamento ai fini dell’apprendimento della cooperazione tra gli studenti stessi, facilitata dal docente e messa al servizio di piccoli progetti didattici in cui mettere alla prova le competenze degli alunni. La trasformazione della classe in una sorta di laboratorio non è affatto una scoperta: era auspicata già all’inizio del ’900 da John Dewey, uno dei padri della moderna pedagogia ed è alla base dei manuali adottati anche nelle nostre facoltà (basta consultare, ad esempio, la classica Didattica generale di Franco Frabboni, Bruno Mondadori, 1999).

Che la didattica laboratoriale «funzioni», dia cioè migliori risultati in fase di apprendimento, è dimostrato da numerose ricerche. Citiamo ad esempio Eric Mazur, olandese docente di fisica all’università di Harvard e ideatore di un metodo collaborativo denominato «peer instruction», di cui la classe capovolta è una diretta discendente. Per farsene un’idea, si può consultare il sito galileo.harvard.edu, dove le lezioni e i test utilizzati da Mazur sono liberamente accessibili, o il suo libro Peer instruction: A user’s manual (Prentice Hall, 1997). Il metodo di Mazur è adottato in centinaia di scuole e università nel mondo, e soprattutto nelle classi frequentate dagli studenti più pigri.

A leggere le linee-guida delle varie riforme ministeriali che si sono succedute da Berlinguer in poi, la didattica laboratoriale, la valutazione per competenze, l’apprendimento collaborativo dovrebbero essere ormai parte integrante della scuola italiana. Eppure, per molti alunni le lezioni assomigliano parecchio a quelle dei loro nonni, nei fatti. Le cause principali sono due. Migliorare scuole e insegnanti costa ma troppe riforme sono state fatte a costo zero o, peggio, tagliando. Inoltre, mentre le riforme accoglievano l’invito dei pedagoghi alla personalizzazione della didattica e alla valutazione del lavoro collettivo, allo stesso tempo facevano proprie anche le direttive internazionali a uniformare sistemi scolastici per adeguarli a standard misurabili e comparabili.

La burocrazia infine ha prevalso, anche per la ricorrente minaccia di associare le cattive valutazioni degli alunni alle decurtazioni salariali per i loro insegnanti (per inciso, il conflitto tra cooperazione e meritocrazia non è solo un rompicapo per i tecnici dell’istruzione, ma è al cuore dell’organizzazione odierna del lavoro: come conciliare la produzione di valore aggiunto, l’imperativo della competizione individuale e la disponibilità dei lavoratori a coordinarsi fuori dalla disciplina tradizionale del lavoro dipendente?)

Ma la resistenza degli insegnanti a sperimentare metodologie diverse dalla lezione «frontale» nasce anche da una diffidenza più profonda: prima del «come» fare scuola, non sarebbe necessario discutere del «perché»? Invece è sempre meno chiaro a cosa serva studiare, e insegnare, nell’Italia del 2014. Forse, l’ordine di queste due domande è la prima cosa che andrebbe davvero capovolta.