Esiste davvero qualcosa come il Veneto? E non voglio dire con questa domanda della vaghezza dei confini regionali, della loro approssimazione o anche della loro artificialità. E nemmeno intendo mettere in questione l’esistenza di una tradizione, di una storia peculiare, di una declinazione della lingua. Intendo piuttosto una categoria dello spirito, una costellazione di stati d’animo, pensieri, gesti e abitudini intorno a cui si produce tanto il senso di un’appartenenza quanto il desiderio della fuga, tanto la nostalgia di un’identità, quanto la meccanica inconscia dei gusti e delle parole.

Viene da pensarci soprattutto di fronte allo scherno sempre altezzoso di chi in queste settimane si trova a raccontare di improbabili e folcloristici indipendentismi o di ribellioni impudicamente appoggiate a un abisso di nulla che qui più che altrove giunge a superficie. E viene da pensarci perché sembra che del Veneto ci si accorga sempre comunque dopo, a cose accadute. Come se il Veneto fosse tanto la cloaca del tempo che siamo quanto la sveglia sempre fastidiosa e sempre inopportuna di una giornata che comincia.

Poco più di 50 anni fa in un testo quasi d’occasione, Un sogno improbabile, Goffredo Parise immaginava di discutere in sogno con Guido Piovene intorno all’essenza della vicentinità. E quello che dicevano i due vale benissimo, per molti aspetti, per la venetudine. Questo strano modo d’essere e di sentire, diceva Parise, è «la costante tendenza (…) a frenare e forse a dissolvere prima del loro compiersi quei moti dell’animo, del pensiero e della carne che conducono ai fatti e, di conseguenza, alle conseguenze». Una sorta di paradossale impulso di non soddisfare il desiderio che pure si prova. Una capacità di avvertire le cose e insieme una sorta di incapacità di afferrarle, di mangiarsele: «cioè, ancora, una forma di prudenza, di diffidenza, di avarizia (…), o per meglio dire di amministrazione dei sentimenti, che tende inesorabilmente alla staticità, alla immobilità, al monologo e non al dialogo, insomma alla fantasia, alla nevrastenia, talvolta alla narcisistica follia».

Il testo di Parise è del 1963, ma sembra descrivere perfettamente le cose di oggi, non tanto a segno che poco è cambiato, quanto soprattutto del fatto che le cose di cui parliamo oggi e di cui mostrano le televisioni hanno a che fare con modi antichi del sentire, con forme di vita che si radicano nel sottosuolo della nostra quotidianità.

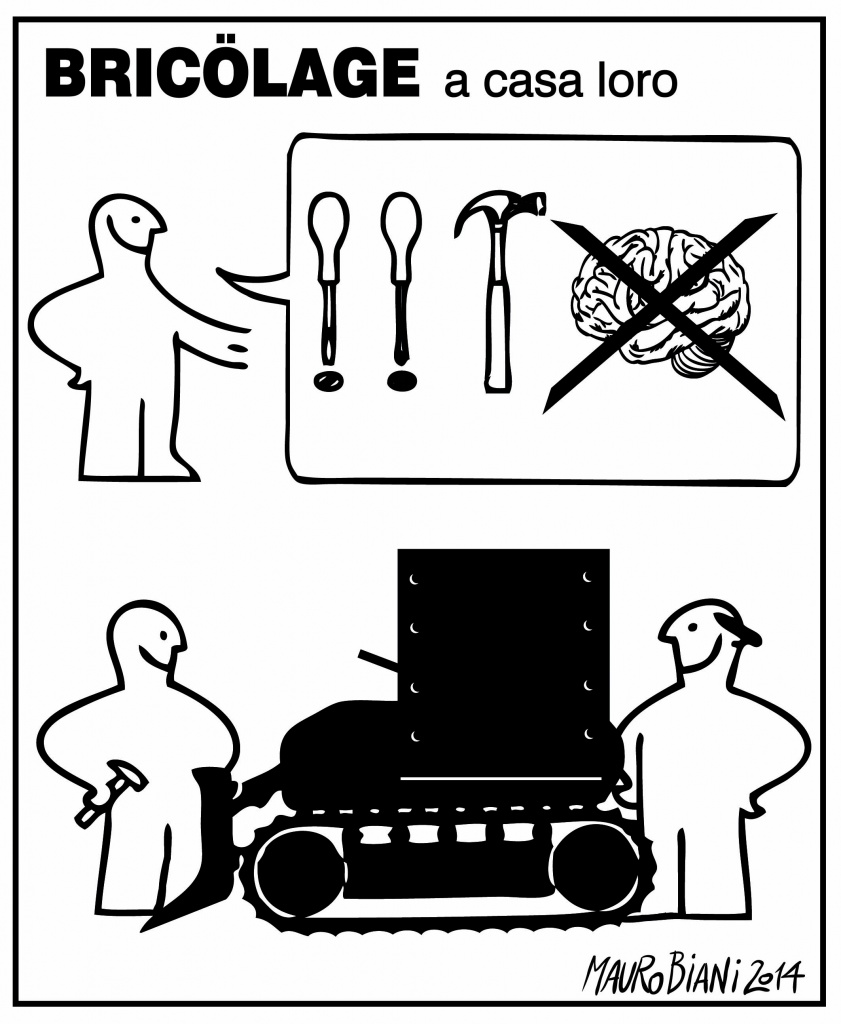

Non c’è forse commento più attuale in relazione a queste storie di individui che costruiscono ipotesi balenghe di rivoluzione dentro quegli orridi capannoni con cui si sono devastate le terre venete di quello che elabora Parise accalorandosi con Piovene in questo sogno di mezzo secolo fa, quando quei capannoni non c’erano, quando pure esisteva ancora un brandello di senso nelle pratiche sociali condivise, quando non tutto era ancora stato trangugiato dal desiderio narcisistico di affermarsi di contro a un Altro (lo Stato, L’Italia, la Politica, i Giornali) sempre senza volto e senza sguardo e solo per questo vissuto come autentico nemico. Il Veneto, diceva Parise, è questo «groviglio interiore che non si esprime mai, questo pasticcio di cose improbabili che diventano probabili per virtù di farnetico».

Forse è anche da qui, ad esempio, che varrebbe la pena riprendere un discorso sulla specifica venetudine di alcuni dei movimenti più radicalmente estremi che hanno caratterizzato destra e sinistra negli anni ’60, ’70, ’80 e che ancora segnano le microgalassie politiche che si pongono perlopiù ai bordi dello scontro istituzionale.

Si insiste sempre molto, quando si parla di questa gente e di queste terre, su un cattolicesimo e su un bigottismo onnipervasivo. Cattolicesimo e religione servono invece meno di quanto si creda qui come chiavi di lettura. La trascendenza non è di casa da queste parti. E la religione ha funzionato (nel male, ma anche nel bene) più come agenzia di controllo sociale e organizzazione del potere che come pratica di vita, esistenziale e storica. Il cristianesimo di queste terre è più democristiano che cristiano, ed è certamente più bisagliano e rumoriano che dossettiano. Il senso tragico della croce è per molti versi estraneo a queste comunità dove l’attenzione dominante è sempre sul contingente, sull’ora, sull’imminente: dove la salvezza è adesso o niente. È il mondo che descrive accuratamente con la puntualità del documentarista Alessandro Rossetto in Piccola Patria: un mondo ancora assolutamente rurale, nel quale si tira il collo alle galline in cortile, ma che è allo stesso tempo, proprio nello stesso tempo, senza contraddizione percepita, la modernità dell’industria, della chimica, dell’elettronica, del tessile globalizzato, dell’immigrazione necessaria, accolta più intimamente di quanto si pensi e rifiutata più radicalmente di quanto si immagini, delle fattorie dentro i nuclei urbani e degli alberghi con piscina e campi da golf nel deserto di niente dei campi coltivati.

Per molti versi il Veneto è l’Austria di Thomas Bernhard. Un luogo che vive il passato come fosse presente e il presente come fosse passato. E dove il futuro è qualcosa che fa paura. Non credo sia un caso che alcuni degli scrittori veneti di oggi abbiano assunto Bernhard come proprio modello stilistico. Penso ad esempio a Vitaliano Trevisan o a Francesco Maino, recentissimo vincitore del Premio Calvino con Cartongesso (Einaudi), una potente e bernhardiana invettiva, dolorosa come un urlo accanito e viscerale come un delirio matto, carica di odio e di amore contro il Veneto e contro l’Italia, che non si capisce bene se a sua volta sia come lo specchio deformato del Veneto o se trovi nel Veneto la sua rappresentazione più intensa e mostruosa. L’Austria di Bernhard, come il Veneto di Trevisan e Maino, ma in fondo, seppure su registri diversi, anche quello di Luigi Meneghello, è l’ipocrisia, la mancanza di grandezza che si crede grande, il culto della piccola popolarità, il rispetto pedante delle forme senza conoscerne il senso.

L’impressione è che al fondo di questa venetudine inafferrabile, nel midollo di questo Veneto contraddittorio, ci sia una sorta di vergogna non riconosciuta; una vergogna atavica e quasi ancestrale, un desiderio doloroso di essere diversi da ciò che si è, che si traduceva un tempo soprattutto in una forma di terribile timidezza silente e sottomessa e ora sempre più in esasperato e orrido orgoglio di se stessi. Il Veneto si vergogna di non sapere parlare l’italiano, si sente inadeguato alla lingua delle scuole e per questo quando la conquista dissimula se stesso, quando non la conquista trasforma in altezzosa e volgare superbia la propria debolezza.

Dentro a questa vergogna c’è però anche la traccia di un qualche senso etico profondo e primordiale rispetto al quale solamente la vergogna assume senso. È questa ad esempio la vergogna che analizza un filosofo come Bernard Williams in relazione al mondo greco classico e che, in una sua specifica, magari bastarda e non di rado arida declinazione, riecheggia nello smascheramento delle retoriche del potere che costituiscono la cifra più profonda, ad esempio, del Veneto di Meneghello, degli eroi sempre sottotraccia di Libera nos a malo odi Piccoli maestri. Una vergogna che è anche il segno della capacità di uno sguardo schietto e feroce sul mondo, dell’idea che non basta una rima buona o un pensiero arguto per accomodare la terra, le bestie e gli uomini.

Pensare il Veneto oggi significa, al di là degli stampini e delle figurine comode per i telegiornali, provare a scendere nel sottosuolo di questa vergogna e guardarla dritta in faccia, sfidandone lo sguardo e rispettandone la forza. Perché se non la si rispetta, la vergogna può trasformare improvvisamente la più patetica e rocambolesca delle commedie in una vicenda terribile e deflagrante.