Sono tanti gli inciampi per chi ha deciso di legare la sua sopravvivenza al mestiere della traduzione: paghe di solito inferiori a quello che tempo e fatica comporterebbero, contratti spesso privi di reali tutele, scarsa attenzione di molti recensori, scadenze troppo ravvicinate, una solitudine appena mitigata dai contatti virtuali offerti dalla rete. E non parliamo poi del lavoro che si sobbarca quotidianamente il nostro «artefice aggiunto», come traduttrici e traduttori vengono definiti nel titolo di una bella raccolta di saggi appunto sulla traduzione curata da Angela Albanese e Franco Nasi (Angelo Longo Editore 2015): un esercizio necessario e impossibile, il trasferimento di un testo «in altro ambiente e tra condizioni di vita che non possono non renderlo simile e diverso da quello che prima era” per citare Benedetto Croce, il cui «diktat contro la traduzione», ha scritto su doppiozero Massimo Fusillo, avrebbe avuto «un grande influsso… nefasto sulla cultura italiana».

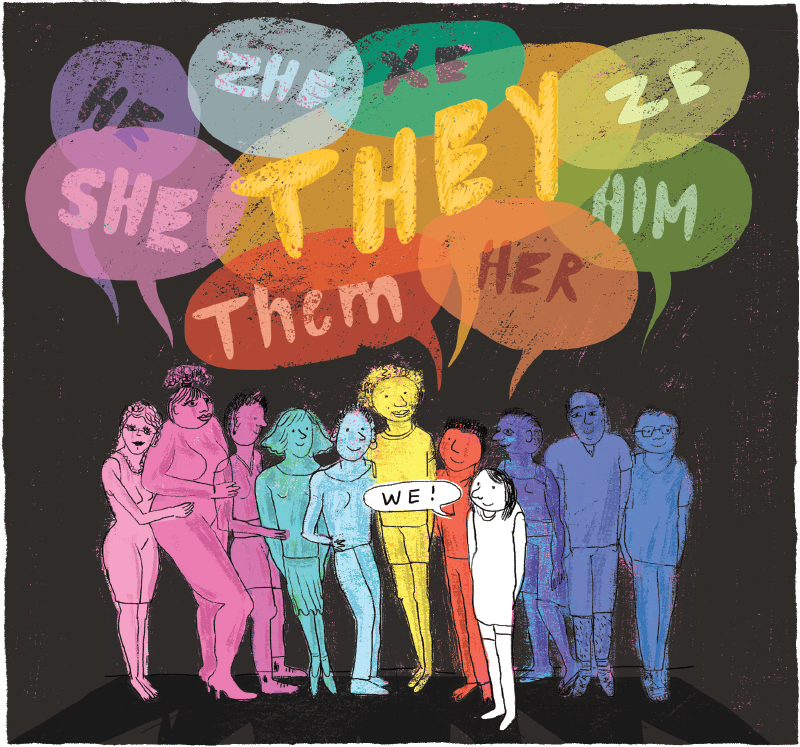

Ed ecco appunto un groviglio da affrontare e sciogliere, soprattutto per chi ha a che fare con testi di lingua inglese, a riprova che chi campa di traduzione vive pericolosamente: si tratta dell’uso sempre più frequente, appunto nelle opere anglofone, di quella che potremmo semplificando definire come lingua non binaria, cioè non legata a una rigida distinzione maschile-femminile e soprattutto mirata a evitare il maschile come genere predefinito (quel «tutti» che fino a poco tempo fa si usava spensieratamente, per esempio, per classi composte da trenta ragazze e da un solo ragazzo).

La tendenza è viva anche in Italia ma molto di più negli Stati Uniti dove, grazie a una maggiore duttilità dell’inglese, si rafforza e costringe chi traduce a soluzioni inventive, dalla desinenza in -u (rapidamente decaduta) all’uso dello schwa. Problemi simili, sebbene forse non accentuati come da noi, sono emersi nei paesi di lingua spagnola: se n’è accorta Paloma Chen che su Verne, supplemento di El País, ha interpellato una quantità di traduttrici e traduttori (alcuni dei quali si dichiarano loro stessi come «non binari») per sapere come se la cavano.

Certo oggi la situazione è incerta, o così la vede la Real Academia Española che veglia sulle sorti della lingua. In un primo tempo, infatti, la Rae ha incluso il neonato pronome elle (versione non binaria dell’inglese plurale they, ora molto usato nel mondo anglofono per aggirare il dualismo maschile-femminile) nel suo Osservatorio della parola, «uno strumento – spiega la giornalista – creato nell’ottobre 2020 per fornire informazioni su termini che non appaiono nel dizionario ma che spesso sollevano dubbi». Dopo pochi giorni, però, l’accademia ha fatto marcia indietro spiegando nel suo profilo Twitter che elle «faceva confusione».

Non è d’accordo Gabriel D’Artemius, linguista intervistato da Paloma Chen, pronto a sottolineare che «la Rae non ha una missione prescrittiva, e che un linguaggio inclusivo e non binario entra a far parte del linguaggio non appena la gente lo usa».

Sono in sostanza dalla parte di D’Artemius anche gli altri traduttori citati da Chen. Per Begoña Martínez Pagán «il linguaggio deve contribuire a liberare le persone, a creare spazi di libertà e sicurezza». E Ártemis López: «Puoi non usare il linguaggio non binario nella vita di tutti i giorni, ma traducendo devi interpretare il modo in cui le persone parlano. Ci sono molte persone che lo usano. Lo spagnolo è vario, e ognuno è padrone della propria lingua, del proprio idioma. È comprensibile che come traduttori seguiamo la norma quando siamo in dubbio e usiamo una lingua standard, ma non per questo possiamo cancellare le persone che parlano in modo diverso».