Scrisse un saggio su Paul Verlaine, il poeta da lui più amato e a lui più somigliante, che gli specialisti gli invidiarono, cantò la vita come una sublime gratuità, ne disse gli apici carnali e spirituali, fu l’aedo di quella che un filosofo aveva battezzato la dépense, lo spreco d’esistenza sottratta al valore di scambio e a qualunque principio di prestazione, insomma scrisse, cantò e sperperò liberamente la sua poèsie mise en musique, Léo Ferré, l’autore di Paris canaille, l’inno postbellico di una Parigi rediviva dai suoi stessi bassifondi, come di Avec le temps e Ton style, le dolenti elegie di una maturità naufragata nel fallimento esistenziale, nel disdoro e negli amori andati a male.

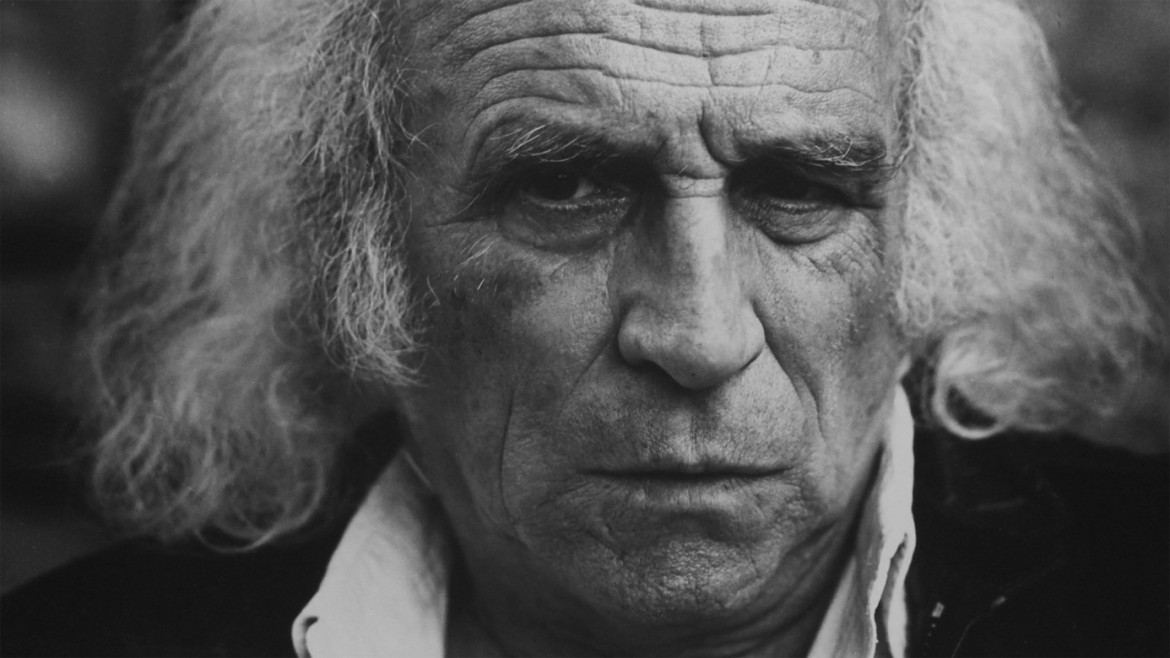

A vent’anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 14 luglio del ’93, nella casa di Castellina in Chianti che da tempo aveva eletto a luogo di meditazione e raffinazione di una testualità sempre più stilizzata) il maestro viene ora ricordato con un volume miscellaneo, ricchissimo di apporti testuali e documentari, impreziosito da una copertina di Ugo Nespolo, Ferré e gli altriLa grande canzone francese e i suoi interpreti (a cura di Enrico De Angelis, NdA Press, pp. 301, euro 16,00), che è diretta conseguenza del Festival Léo Ferré di San Benedetto del Tronto, ideato e promosso da un infaticabile francesista, Giuseppe Gennari, e giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione. È lo storico della canzone De Angelis, nella sua introduzione, a ricordare come Gennari, nel 1986, fosse piombato per la prima in casa del maestro, a Castellina in Chianti, con un pullman di studenti che, già in difficoltà con Baudelaire, Verlaine o Rimbaud, erano stati avviati a leggere le opere di Ferré alla maniera tanto di una prosecuzione quanto di un ideale testo a fronte di quei padri iniziatici. Pare che Ferré, spiazzato ma anche intrigato, costretto a uscire dal riserbo che gli era naturale, avviasse con loro un dialogo socratico sulle cose ultime (e dunque i dati basali, elementari, dell’esser-ci e della vita quotidiana, materia prima della sua testualità) ed è certo, d’altronde, che quell’incontro fu per lui la conferma di una perfetta consanguineità: nato nel Principato di Monaco il 24 agosto del ’16, formatosi fra gli apaches vagabondi sui bastioni di Montecarlo e al contempo fra i convittori di un collegio religioso a Bordighera, gli anni del suo apprendistato bilingue sono nel romanzo Mi racconto il mare… Benoit Misère (traduzione di Giuseppe Gennari, Lindau 2003), un libro, un vero e proprio Bildungsroman, saturo di luce dilagante e di esperienze primordiali per colui che, di carattere indocile e dolcemente insolente, avrebbe fatto della anarchia una divisa morale prima che un credo politico. Bilingue è infatti l’immaginario di un autore in cui convivono al presente Pavese e Aragon ma dal passato parimenti si deducono Jaufré Rudel e Cavalcanti, i poeti della Pléiade e l’Orfeo di Monteverdi, banco di prova del Léo dodicenne che i testimoni dicono un virtuoso dell’organo; bilingue è, altrettanto, l’estro compositivo di chi in prima persona traduce Avec le temps nelle parole di Col tempo e pertanto nei modi non di una versione ma di una variazione/integrazione, laddove gli alessandrini occlusi nel testo di partenza si prolungano, comprimendo le pause, negli endecasillabi più o meno dispari del testo di arrivo.

Un ripetuto omaggio a tale bilinguismo d’anima viene a Ferré dagli artisti italiani che sempre l’hanno ritenuto un maestro e un compagno di via: senz’altro i Têtes de Bois (dall’album storico L’amore e la rivolta all’attuale Extra e qui si veda l’intervista, a firma di Stefano Crippa, sul manifesto dello scorso 8 ottobre) ma prima ancora, fra gli altri, Fabrizio De André e Umberto Bindi che in punto di morte gli dedica A Léo, un autentico attestato di fratellanza: «[…] Col tempo sai la mia musica è bianca / come quella vela / che un mattino ti ha portato via / la stessa che prima o poi / ci farà anche incontrare. / Io e te / francesi e italiani senzapatria / incapaci di vivere un progetto/ capaci solo di interpretare il tempo».

Ora, la miscellanea di Ferré e gli altri raccoglie un duplice ordine di materiali. Da un lato vengono riprese le testimonianze degli interpreti convenuti negli anni a San Benedetto per il Festival, un elenco fittissimo in cui compaiono non solo, e ovviamente, Juliette Gréco (la voce più classica di Paris canaille e nel frattempo di Si tu t’imagines di Raymond Queneau, fan dichiarato di Ferré), ma anche Georges Moustaki, Isabelle Aubret, Jean Ferrat, Victoria Abril e infine la compagna di un altro onorario della vita debosciata e sprecata, Serge Gainsbourg, vale a dire Jane Birkin. D’altro lato, ed è questa la zona nevralgica di Ferré e gli altri, il volume adduce una cospicua messe di testi tradotti in italiano (diversi ne sono anche i firmatari) proseguendo un lavoro filologico, di restauro e versione, avviato anni fa da uno studioso benemerito, Mauro Macario, con due antologie intitolate Il cantore dell’immaginario (Elèuthera 1994) e L’arte della rivolta (Selene Edizioni 2003). Qui non si tratta di una bibliografia completa ma, piuttosto, del recupero di alcuni testi rari specie se riferiti agli esordi di Ferré, allora più proclive al racconto disteso e alla ballata canonica. È il caso per esempio di Le temps du tango (Il tempo del tango, versione di Rossano D’Antonio), dove la scoperta di Parigi, il tempo rosso della Liberazione, si coniuga alla struggente sensazione di una giovinezza già immolata, sfiorita insieme col ricordo di un ballo sensuale e persino temerario nella sua ambivalenza di abbandono e possessività: «Io sono del tempo del tango / dove anche i duri andavano pazzi / per quel fiore di ballo esotico /. Ci perdevano la loro energia / perché abusare della nostalgia / è come l’oppio, intossica /. Vestito chiaro e camicia bianca, / nella cantina del Mikado / ne ho passate di belle domeniche, / le belle venivano a valanga / e vi offrivano in dono / la rotondità del seno e dell’anca / come si fa per ballare il tango». Ma è il caso, oltretutto, dei testi più celebrati quali l’eponimo Paris canaille, proposto sia nell’adattamento di Renato Dibì sia nella versione davvero pirotecnica di Giuseppe Gennari che, per mantenere il profilo stretto del verso nonché il ritmo franto e incalzante, volta il quaternario dell’originale in italianissimi versi quinari; c’era di che tremare a confrontarsi con qualcosa di simile, eppure è potuta uscirne una clausola vibrante come questa: «Parigi in musica / hai il cuore a fiori / e tanti soldi / pei tuoi cantori / qualche lira / alla mia canzone / fa quasi rima / e via il magone».

Tanta ricchezza di voci, tanta differenza di soluzioni, una così vasta gamma di interpretazioni si spiegano soltanto in presenza di una testualità aperta ad angolo piatto, inclusiva e istintiva solo perché capace di vibrazione e spasmo dalle occasioni più usuali dell’esistere. Non aveva l’esattezza implacabile di un Georges Brassens né la facoltà di disegno e scansione di un Jacques Brel, ma la terza corona della poesia messa in musica disponeva, verosimilmente, di qualcosa d’altro e di più: ciò che proprio Léo Ferré chiamava la doppia vista, riconosciutagli una volta per sempre dal suo amico Louis Aragon, la vista di un poeta che scrive e quella, ulteriore, del musicista che sa cogliere a specchio delle immagini musicali per il tramite delle parole scritte.