Pubblicato 5 anni faEdizione del 2 marzo 2019

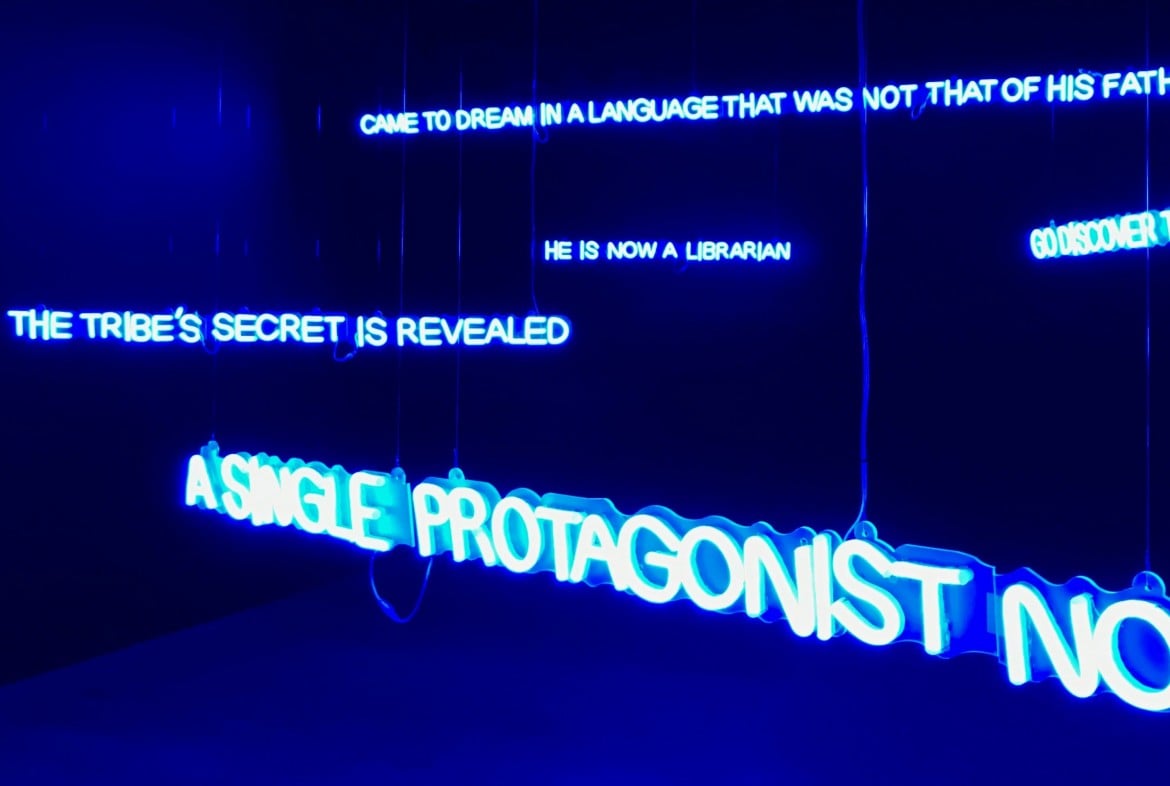

L’arte e l’antropologia migliori condividono un interesse comune: trasformare la vita e non riprodurla così com’è. In queste parole di Fiamma Montezemolo è custodito tutto il senso del suo lavoro, come lo esprime e lo riassume visivamente anche la magnifica opera Neon Afterwords (2016) attualmente installata alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, all’interno della mostra You Got to burn to shine curata da Teresa Macrì. UN PERCORSO MOSSO dall’inquietudine e dalla mobilità concettuale e geografica, quello di Montezemolo, ripercorso ora da Anna Cestelli Guidi che all’artista e antropologa italiana dedica un brillante saggio, in italiano e inglese, appena uscito...