Le parole parlate e le parole scritte. Ci teneva moltissimo a non divaricare le une dalle altre, anche se poi finiva per considerarle entrambe disperse «nel vento». Ma era tuttavia un richiamarci, noi giovani presuntuosetti e recalcitranti, a un rigore non tanto linguistico quanto politico: in sostanza, un invito a comunicare contenuti lineari piuttosto che attardarsi in ridondanze sintattiche: ovviamente, senza prendersi troppo sul serio.

Diceva spesso che un giornale si sarebbe segnalato per la sua utilità, solo se prima o poi qualcuno ci avesse incartato il pesce. Diffidava di chi considerava il manifesto una reliquia e lo trattava come un reperto d’archivio. Amava le virgole ma le distillava affinché non intralciassero bensì accompagnassero. Come un contrappunto musicale; e spesso nel suo scrivere era difficile distinguere una cartella da uno spartito.

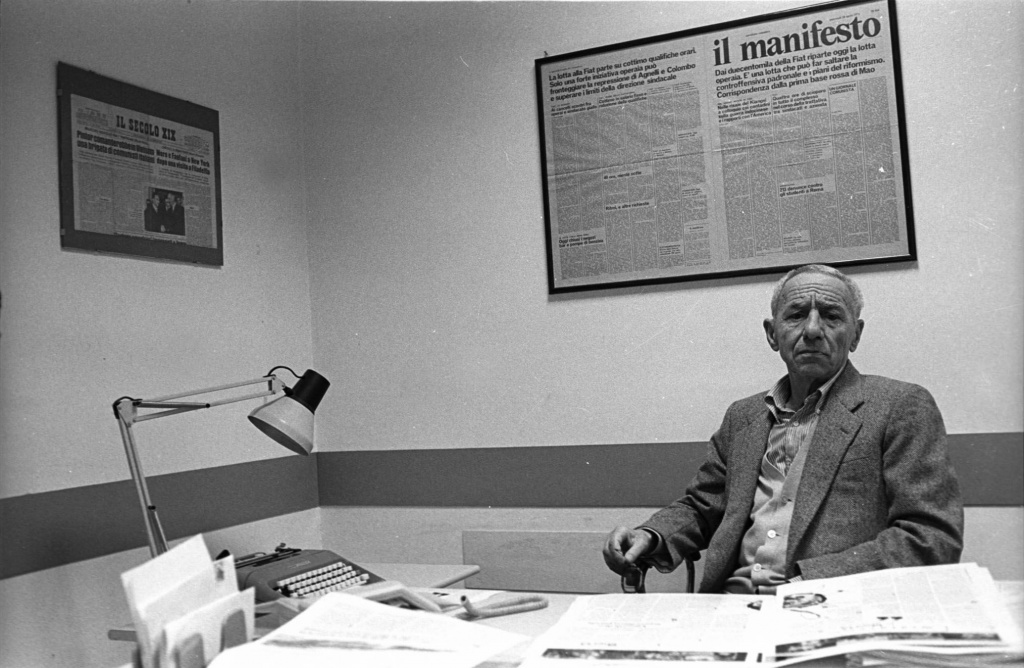

Chino sulla sua macchina sferragliante, compiaciuto da quel battere-e-levare che l’accarezzava, smanioso di acchiappare quella parola, quella locuzione, quella metafora. E intorno a questo rito la redazione s’incantava, in attesa che da quella stanzetta uscissero infine quelle 40/50 righe tormentate e sempre splendide. Decisive per imprimere senso politico e acume critico, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Mi è capitato di fare il direttore per un paio d’anni, dopo il tempestoso ’89. E dopo un sommovimento redazionale che tu, caro maestro, definisti «ammutinamento», e con ciò riconoscendoci in qualche modo pronti e degni di andare avanti da soli. Cosa che peraltro continuiamo a fare, chi in un senso, chi in un altro. Forse non riuscirò mai a usare le virgole come facevi tu, ma lavorare le parole, scritte e parlate, questo sì che ho imparato a farlo.

Oggi faccio un altro mestiere. Non ci crederai, ma quanto mi mancano quelle tue 40/50 righe.