C’è una questione che sembra meritare una attenzione particolare essendo centrale nella vicenda economica di questo Paese mentre è in atto da molto tempo una grave crisi. Questa questione s’intitola: politica industriale. Che cosa ci possa essere sotto tale titolo non è necessariamente limitato a questioni specifiche del settore industriale, ma riguarda in linea generale lo sviluppo economico e sociale, sino a comprendere le politiche europee e, ancora più in generale, le relazioni internazionali, per lo meno per l’ovvio motivo secondo il quale la politica industriale da sempre – e certamente attualmente – attiene alle dimensioni sia microeconomiche, sia, e soprattutto, macroeconomiche dello sviluppo e della qualità dello sviluppo di una società moderna.

L’ultimo libro pubblicato da Patrizio Bianchi (La Rincorsa Frenata. L’industria italiana dall’Unità alla crisi globale, Il Mulino, pp. 260, euro 24) fa parte come altri suoi precedenti scritti, di questa visione generale della politica industriale per cui questa storia si intreccia con la storia del Paese e reciprocamente. Inoltre ad una esposizione certamente corretta sul piano accademico occorre segnalare uno stile di scrittura tale da consentire una agile lettura anche da parte dei non addetti ai lavori; una qualità che occorre rilevare poiché non è sempre così.

Detto questo, una storia che inizia con l’unità d’Italia vista sotto l’ottica dello sviluppo economico, del quale è grande parte lo sviluppo industriale, offre una interpretazione dei pregi e dei difetti del paese partendo, appunto, dai primi anni dell’unità del paese. «Gli stabilimenti erano localizzati nelle valli, in prossimità di fiumi instabili, non vi erano significativi presidi industriali ed operai nelle grandi città, gli operai stessi erano contadini che avevano conservato parte delle proprie attività in agricoltura… Una industria fragile, quindi, cresciuta a stento in un contesto politico frazionato e marginale, in un’epoca in cui invece gli altri paesi europei avevano già conosciuto una loro rivoluzione industriale e il progresso economico inglese si era già trasformato in una sfida non eludibile per gli stati continentali».

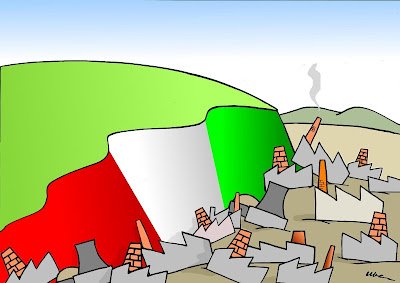

Quindi l’Italia nasce e si sviluppa con una rivoluzione industriale ritardata non solo nel tempo ma anche nella qualità. Questa condizioni restano una costante che si ritrova anche nella composizione strutturale del tessuto produttivo fatto di un numero relativamente modesto di grandi imprese e di un eccesso di piccole e piccolissime imprese, tutte accomunate da una tendenza alla gestione familiare.

Seguendo questa storia si arriva a capire anche le cause di una crisi – quella attuale che dura da un paio di decenni (e che non è la crisi internazionale ) che ha proprio nel sistema industriale un attore/autore centrale.

La conclusione è che «da vent’anni l’Italia è il paese sviluppato che cresce meno e questa evidenza è da mettere in relazione con le politiche attuate in questi dieci anni. Mentre era evidente, e ben chiarito dalla strategia di Lisbona, che l’unica via per risalire la china e ben posizionarsi nel nuovo contesto globale era quella di aumentare il contenuto di intelligenza e competenza delle nostre produzioni, si è operato sistematicamente per ridurre i costi del lavoro, svuotandone gli stessi contenuti di competenza». «L’aver inseguito obiettivi di destabilizzazione del lavoro e di impoverimento delle strutture educative ha minato la possibilità di seguire una traiettoria “alta” dello sviluppo, generando una sorta di education trap, per la quale investimenti insufficienti in educazione determinano risultati complessivi scadenti, che impongono a loro volta riduzioni ulteriori degli investimenti in istruzione e formazione».

Patrizio Bianchi ricorda i dati Ocse che ci vedono agli ultimi posti in materia di investimenti per la scuola, per la formazione e per la ricerca. Si potrebbe aggiungere che concorre a questo risultato negativo anche una domanda di lavoro carente non solo sul piano quantitativo ma anche e particolarmente su quello delle competenze professionali e tecnologiche, per cui si è aperta la porta della fuga dei cervelli. Se si possono comprendere le difficoltà di un sistema di imprese quale quello emerso con la ricostruzione post-bellica – già allora poco inclini verso le dotazioni tecnologiche – meno comprensibili sono quelle politiche che ne hanno alimentato la debolezza continuando a penalizzare anche la componente pubblica della ricerca scientifica e tecnologica che dovrebbe giocare invece un ruolo di supplenza e di iniziativa. Altri hanno seguito la strategia di Lisbona, non l’Itlia e gli effetti si vedono sul piano non solo del mancato sviluppo ma anche, e non è da meno, sul conseguente degrado civile e culturale che il libro di Bianchi traduce con una preoccupazione evidente.

Tutto questo mentre «proprio dalla fine degli anni Ottanta cresce ogni giorno di più l’ineguaglianza fra i più ricchi e i più poveri, minando quella coesione sociale che diviene una componente sempre più essenziale della crescita».