Le vene dell’America Latina si aprono facilmente. O restano cicatrici ben evidenti. E così, alcune tra le migliori proposte sudamericane in arrivo alla Biennale d’arte di Venezia inciampano su quella stessa pietra, come dicono da queste parti. Si deve fare i conti col potere. Per questo si sente ripetere parole come «dissidenza», «processi critici», «insubordinazione».

D’altra parte lo stesso Okwui Enwezor fa esplicito riferimento alla reazione della Biennale 1974 dopo il colpo di stato in Cile. Il che dà onore e responsabilità prima di tutto a quel paese nello sbarcare in laguna. La curatrice del padiglione cileno, una teorica e critica d’arte radicale come Nelly Richard, dice di sentirsi «particolarmente emozionata». Racconta il golpe come qualcosa che non solo «distrusse materialmente la istituzionalità democratica», con il bombardamento del palazzo presidenziale: «Salvador Allende aveva immaginato il popolo come soggetto deliberante e partecipativo», da qui «la violenza stappata dall’anti-marxismo che castigò il soggetto popolare come simbolo di una insorgenza della storia». Quel castigo e la violenza che ne seguì furono come «il naufragio utopico in cui tutto sembrò crollare».

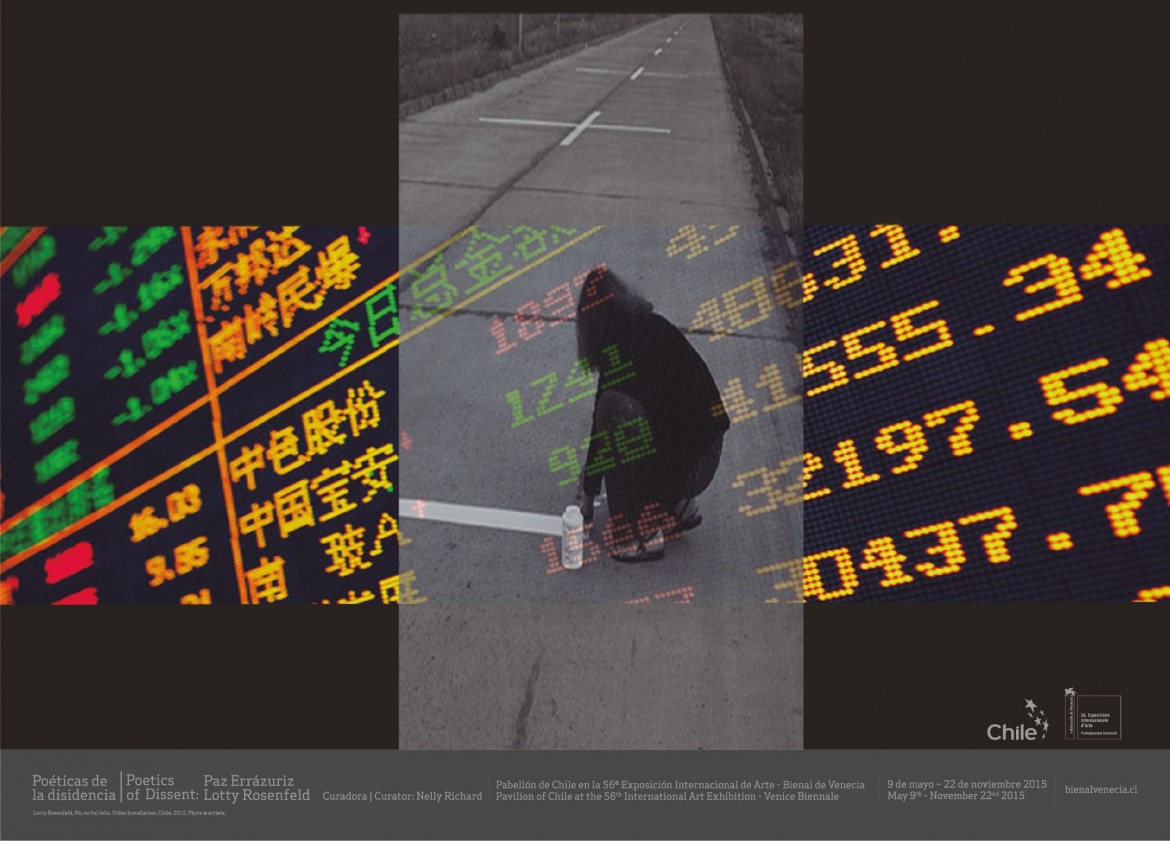

È per questo che i fatti del Cile mantengono, a 40 anni di distanza, una tale potenza narrativa anche per una Biennale d’arte. Nelly Richard porta a Venezia un progetto con due artiste dalla lunga traiettoria forgiata dalle pratiche e dalla «poetica della dissidenza» propria di quella stagione di terrore militare e liberista. Lotty Rosenfeld (1943), artista multimediale, famosa per le sue croci disseminate sulle strade come monito e ferite. E Paz Errázuriz, classe 1944, strepitosa fotografa e cartografa della suburbia umana, dalle prostitute travestite ai transessuali scandalosi e tristi come resistenza dei corpi alla «macchina di riproduzione sociale del potere», sottolinea la curatrice.

Anche Argelia Bravo, venezuelana, nata nel 1962, si è immersa a lungo nel mondo transgender. Lo ha portato alla luce con i suoi progetti di comunità e nei luoghi non-convenzionali, perché «soggettività insubordinate» capaci di svelare i codici del comando culturale e politico. «Credo nella forza che ha l’arte di trasformazione sociale – dice – La sento come ‘trancha’, un sentiero che dobbiamo aprirci a forza in una vegetazione infestata di erbacce».

A Venezia (presente assieme al writing-artist Flix) porterà una serie di video e una performance. Sì, me importa el bledo, così si intitola. Normalmente si usa dire «me importa un bledo», cioè non mi importa nulla. «Un’espressione coloniale rimasta nell’uso comune, che cerco di rovesciare». Il bledo è una pianta tipica che in Venezuela i nativi chiamavano «caraca», da qui il nome della capitale. Il disprezzo dei conquistadores l’ha trasformata in uno scarto anche linguistico.

Nei suoi video, diffusi ovunque nelle reti sociali, un irriverente e fantasmatico «Comando Maria Moñitos» lancia un appello a seminare terrore culturale. «Una guerriglia d’arte», che prende il nome da una canzone tradizionale infantile. «María Moñitos mi ha invitato / a mangiare banane con riso – si cantava ai bimbi – e siccome non ho voluto quel cibo stopposo / Maria Moñitos si è disgustata». Disobbedire, dunque, è l’urgenza, ripete Argelia, figlia di un famoso capo-guerrigliero degli anni ’60, Douglas Bravo. Nei suoi lavori lei mette in scena sempre le radici intime e quelle sociali e un discorso post-coloniale scritto sui corpi. In una sua lunga indagine sul diritto al cibo di fronte allo strapotere coloniale di Nestlé, Monsanto&Co., Argelia raduna tre madri con neonati, passamontagna in testa, le fa allattare davanti al pubblico, mentre cantano una ninna nanna che risale a prima dell’indipendenza: su quella melodia fu scritto l’inno nazionale. Irriverente, denuda le matrici della violenza in nome di «corpi non addomesticabili».

Lei parla di «indisciplina». Le cilene di «dissidenza», senza temere di usare una parola che ha marcato il lessico fino agli anni ’80, a Est e a Ovest, perché la declinano come «possibilità di fissurizzare l’architettura simbolica anche nell’ordine neoliberale», come ripete Nelly Richard. I messicani infine preferiscono parlare di «processi critici: perché non abbiamo più un nemico e dobbiamo essere mobili in tutti gli strati del potere», riflettono Tania Candiani e Luis Felipe Ortega. «Tanto è l’impiastro di violenza e di smarrimento in cui viviamo che dobbiamo essere in grado di usare lenti e parole nuove».

Anche loro non possono non fare i conti con il nefasto dell’eredità coloniale, «che si reitera persino letteralmente». Quando arrivarono gli spagnoli, per schiacciare i nativi prosciugarono i laghi e le lagune dove c’erano le comunità locali. «Città del Messico era anfibia come Venezia», dicono. Per costruire il nuovo aeroporto ora il governo prosciugherà l’ultimo dei sei laghi rimasti, il Texcoco. «Viene pubblicizzato come il più moderno del mondo – raccontano i due artisti – La modernità in Messico è un amuleto, che viene agitato come se dovessimo entrare sempre in un’epoca nuova. Senza accorgerci di quanto sia obsoleta quella parola».

Il padiglione all’Arsenale sarà invaso da una struttura in acciaio, come un canalone, che porta l’acqua della laguna fin dentro a una vasca. Qui, sulla superficie dell’acqua, verrà proiettato un filmato. La struttura, lunga 18 metri e alta 3, segue il tracciato che il Messico ha fatto a Venezia dal 2007 ad oggi, in ogni Biennale in un posto diverso, da Palazzo Van Axel a Palazzo Ivancich, dalla Chiesa di San Lorenzo alla Sala d’Armi dell’Arsenale. «Una mappa dove sono sovrapposti segni e storie nostre in dialogo con questa città. Un disegno del potere: quello aristocratico, religioso, militare, politico – spiegano – Non è una metafora: è qualcosa di materiale, tangibile, impresso sulle nostre vite».

Di quel mondo d’acqua, a Città del Messico, è rimasta non a caso una struttura monumentale: è la Garganta Abierta, un colossale canale metropolitano di scolo che attraversa la città e si dirige verso il mare.