Uno iato di quasi venti anni dall’ultima mostra al Centre Pompidou, una enigmatica assenza della figura prometeica di Francis Bacon dalle istituzioni pubbliche parigine tra il 1996 e oggi. Ma oggi è nuovamente il Pompidou, fino al 20 gennaio, a colmare quel grande vuoto con un giusto omaggio all’artista inglese, nella straordinaria ampiezza di una mostra progettata e curata da Didier Ottinger e fondata su una prospettiva inedita e singolare. È un Bacon en toutes lettres, dove nel titolo si allude alla letteratura come tema guida del viaggio tra le algide sale del museo ma anche, e soprattutto, alla completezza dell’opera pittorica raggiunta nella maturità.

Incentrata in prevalenza sugli ultimi due decenni della sua produzione, la mostra prende avvio dalla data della leggendaria presentazione di Bacon al Grand Palais nell’ottobre del 1971, segnata, due giorni prima dell’inaugurazione, dal tragico ritrovamento all’Hôtel des Saints Pères del corpo del suo amante George Dyer. Circa milleduecento libri, estratti dal grande marasma dello studio e poi catalogati – le ultime pagine della pubblicazione che accompagna la mostra riportano il lungo elenco –, formano il sorprendente inventario di idee, immagini, frasi o interi brani, pagine anche sradicate dai testi cui l’artista attinge vorace. In quello studio, così tanto fotografato, un accumulo, quasi metaforica discarica o tavolozza polimaterica di tubetti, schizzi di vernici e colori, di pennelli e di stracci, di recipienti, scatole di cartone e giornali, le cataste di libri costituiscono i pilastri insospettati della sua visionarietà. Un luogo ideale dalle dimensioni non troppo ampie, dalla stretta scala cui accedere, complice di una pittura che supera di poco la misura umana e che solo si amplifica nel dispiegarsi del trittico. Ancor più ingigantita e potenziata, negli spazi del museo, dal largo respiro di un allestimento articolato e unitario, scandito dalle tracce indicate dai rimandi filosofici, poetici, letterari che risuonano nelle sei piccole sale buie a evocare passaggi di autori amati: Eschilo, Friedrich Nietzsche, T.S. Eliot, Michel Leiris, Joseph Conrad, Georges Bataille.

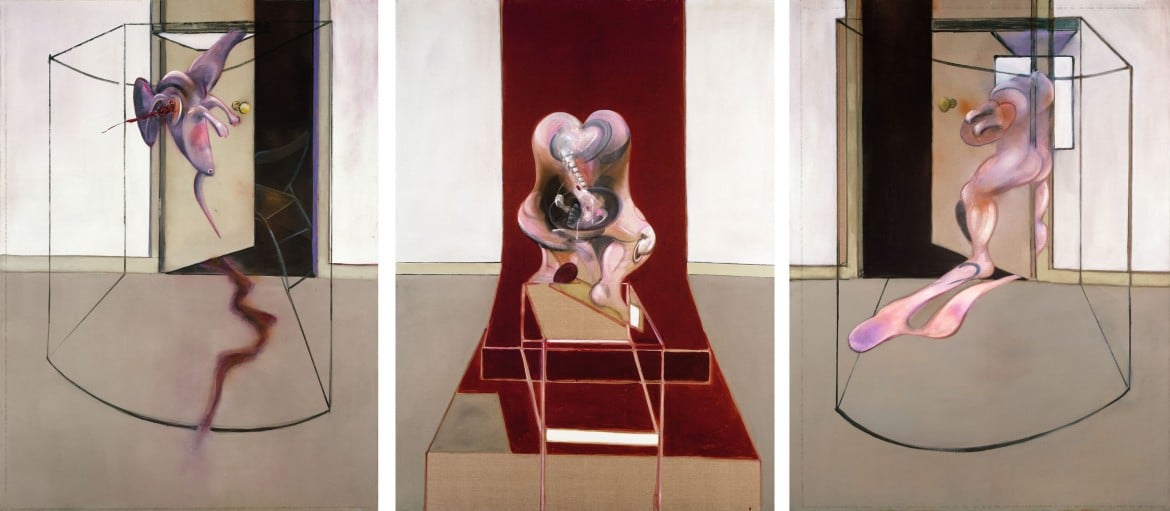

Eschilo e l’Orestea: nei suoi versi martellanti e ossessivi, che evocano immagini nefande ed efferate, dolci e nobili, Bacon si immerge attraverso le parole, scintille più che ispirazione, micce di una vera e propria ebbrezza sessuale, estro irrefrenabile per una visione che dal testo trae solo stimolo e forza nella possibile catarsi di un destino ineluttabile. Se le Erinni-Eumenidi, personificazioni della vendetta trasformata in giustizia, ispirano le tre figure alla base della Seconda versione del Trittico del 1944, dipinta nel 1988, immagine ormai depurata e come pietrificata, è però la pura emozione, non il modello, a segnare la traccia. Terrifiche apparizioni del profondo, esseri informi e vermicolari, bocche tese o spalancate si torcono in un urlo di disperazione e di raccapriccio sul rosso pompeiano di un sangue coagulato, metamorfosi delle tre donne alla base di una crocifissione.

«Non ho mai cercato di suscitare orrore – dirà l’artista a David Sylvester, l’amico e critico d’arte che per decenni dialoga con lui –. Se si sa guardare e riconoscere le tensioni sotterranee, si capirà che niente di quello che ho fatto ha voluto rappresentare questo lato della vita». Quanto questo pensiero possa essere in sintonia con chi si trova davanti a un dipinto di Bacon è difficile dire. Il suo modo di percepire la concretezza delle cose, un vero capovolgimento psichico che va oltre il puro dato visivo, è simile a quello che Georges Bataille – uno dei sei autori scelti da Ottinger come sponda intellettuale dell’artista inglese – descrive nel rappresentare gli scannatoi dove il sangue animale fiotta e scorre, luoghi di maledizione solo per quelle anime, dalla «meschinità biliosa carica di noia», incapaci di sopportare il lordume dell’esistenza. Esseri che vivono in un mondo amorfo, purgato di ogni ignominia e obbrobrio, un mondo che ha cancellato la memoria del passato recente, un mondo che rifugge dalle agghiaccianti, atroci immagini di guerra.

Quel mondo vulnerabile e offeso, meno grondante umori, meno truce e sanguinolento delle opere iniziali, è messo in mostra a Parigi nella sua dimensione più purificata, con una scelta impeccabile di opere che testimoniano di una coscienza conquistata attraverso dolore e sofferenza, di una sensibilità affinata alla lettura di chi quella condizione tragica e priva di difesa è riuscito a rivelare ed esprimere, penetrante e incisivo, con crudezza, coraggio o angoscia. Canone acquisito – curiosa assonanza con la tripartizione delle tragedie eschilee –, il trittico come forma pittorica, dalle reminiscenze antiche, diventa per Bacon il luogo di un’ossessione reiterata, la struttura artificiale in cui catturare il reale, «la trappola che imprigiona il soggetto lasciando solo la realtà».

Come in Conrad, la barbarie si concentra sempre più sul soggetto, attortigliato, distorto, sui corpi mutili, flagellati, amputati, sulle masse dal contorno fortemente segnato, simili a viscere insaccate, a frattaglie di bestie macellate. Gli sfondi diventano, quindi, schermi uniformi dai colori acuminati e aspri – l’arancio soprattutto come espressione di artificialità, di non naturalezza –, dove la scena nella sua brutale deformazione trattiene ancora le forme di una parvenza così violentemente sfigurata e sconvolta. Sono spesso, e qui si vedono alcuni esempi magistrali, tele isolate delle stesse dimensioni dei singoli elementi del trittico, crude rappresentazioni che, alla tragica ebbrezza dionisiaca, concatenano l’apollinea fantasia inventiva e sognata dei folgoranti scritti di Nietzsche.

Dinamismo e desertificazione, movimento e stasi, due tensioni in apparenza opposte, le foto di Eadweard Muybridge sembrano avvicendarsi ai versi di T. S. Eliot nell’intuizione dello spazio recluso dell’ultimo periodo, in una riflessione sullo sgomento del contemporaneo. All’annullamento della figura umana in paesaggi astrali dove enigmatiche frecce indicano una direzione, si alternano, nella fissità della rappresentazione, movimenti condensati nel vertiginoso mescolarsi delle carni. Modi che appartengono all’illusorietà della pittura: «Per quanto paradossale, la verità è che in arte si realizza l’intenzione con il massimo dell’artificio e il risultato è tanto più autentico quanto più l’artificio è manifesto». Un artificio dalla doppia verità nel significare la natura autentica e ingannevole delle cose. L’artificio della pittura potenziato dal raddoppiamento figurale così spesso presente nell’invenzione rispecchiata dell’ombra, in una duplicità dove si confondono realtà e finzione.

Come in tutta l’opera di Bacon, la vita si dissolve nella morte e viceversa; la morte è ombra della vita, il fantasma della morte perseguita la vita, nell’ininterrotta ossessione sul senso dell’esistere. Un combattimento perenne, un corpo a corpo che prende forma sulla tela degli anni finali nelle sembianze del toro, straordinaria assonanza con il pensiero dell’amico Leiris. La bellezza geometrica, ideale e atemporale, minacciata e sfiorata, si scontra allora con la «catastrofe» del toro, nella libera e sfrenata energia, parallela a quella della «bestia da atelier». Una bestia, una bestia dal volto di uccello notturno che si autoritrae e ritrae gli amici «con tutto il peso di carne e di pittura», come scriverà Leiris: «un’offesa alla mortale bellezza accademica».

L’artificio e la sua bestia: Bacon al Pompidou

A Parigi, Centre Pompidou, "Bacon en toutes lettres", a cura di Didier Ottinger. La mostra presenta l’opera del pittore nella sua dimensione più purificata (gli ultimi vent’anni) a partire dai «martellamenti» letterari che l’hanno ispirata: Eschilo, Nietzsche, Eliot, Leiris, Conrad, Bataille

Francis Bacon, "Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus", 1981, Oslo, Astrup Fearnley Muse et fur moderne Kunst

A Parigi, Centre Pompidou, "Bacon en toutes lettres", a cura di Didier Ottinger. La mostra presenta l’opera del pittore nella sua dimensione più purificata (gli ultimi vent’anni) a partire dai «martellamenti» letterari che l’hanno ispirata: Eschilo, Nietzsche, Eliot, Leiris, Conrad, Bataille

Pubblicato 4 anni faEdizione del 27 ottobre 2019

Ester Coen, PARIGI

Pubblicato 4 anni faEdizione del 27 ottobre 2019