Donald Sassoon è professore emerito di storia europea comparata al Queen Mary College, University of London. I suoi interessi sono andati espandendosi dalla strategia del Pci togliattiano fino a monumentali storie comparate del socialismo europeo e dei consumi culturali. Il suo ultimo lavoro è The Anxious Triumph: a Global History of Capitalism, attualmente in corso di traduzione per Garzanti. Domani terrà una videoconferenza sul sito della fondazione Gramsci dal titolo «Il Pci, le rivoluzioni e il socialismo».

Professore, qual è l’eredità storica di questo grande partito di massa, così diverso dal resto della socialdemocrazia europea?

Il partito di massa è il frutto della seconda guerra mondiale. Nato da una scissione minoritaria del partito socialista, come quasi tutti i partiti comunisti d’Europa, il Pcd’I diventa un grande partito proprio con la seconda guerra mondiale, così come la rivoluzione russa quasi certamente è dipesa unicamente dalla prima guerra. Il comunismo nasce da un conflitto e il problema principale, sia dei comunisti sovietici dopo la rivoluzione, sia dei comunisti italiani dopo la seconda guerra, era appunto cosa fare in periodo di pace.

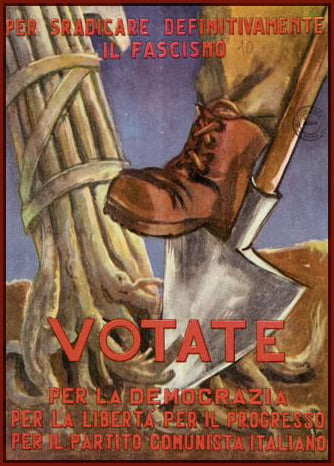

L’intelligenza di Togliatti fu quella di sfruttare al massimo la grande occasione offerta dalla guerra. Il Pci ha fatto cose importanti, come nelle famose regioni rosse, ma dopo l’espulsione dal governo nel ’47 non è mai riuscito a rientrare veramente in una coalizione. Berlinguer dette l’appoggio alla Democrazia cristiana più tardi, ma non ha mai dovuto o potuto esercitare il potere. Tutti i partiti comunisti che sono arrivati al governo, penso al Vietnam, alla Cina, ma anche a Cuba, lo hanno fatto a causa di guerre o rivoluzioni. Non c’è mai stata un’elezione che abbia fruttato loro il potere. Anche il Pci, dunque, nasce per cause esterne – la rivoluzione sovietica – diventa grande per cause esterne – la seconda guerra mondiale – e muore per cause esterne: la fine del comunismo sovietico. Alla fine dopo l’89 diventa un partito che non si chiama neppure socialista, al contrario, per esempio, del partito socialdemocratico tedesco che conserva almeno il nome, o del Labour Party.

In molti criticano oggi, col solito senno di poi, lo scissionismo che ha separato il Pci dal ceppo socialista.

C’è un momento che pare schizofrenico: quando il Pci esce dal partito socialista, lo fa per fare parte della Terza Internazionale, ma per fare parte del Comintern – e anche i massimalisti di Serrati volevano farne parte – bisognava accettare le 21 condizioni di Lenin. La quindicesima era più o meno «dovete fare quello che decide l’Internazionale», che diventa un partito mondiale. Però, aggiungeva, dovreste farlo adattandovi alle condizioni particolari del vostro paese.

Da un lato si riconosceva che i paesi non sono tutti uguali, dall’altro bisognava seguire le direttive di un comitato centrale, il che era relativamente facile quando si è comunque fuori da tutto per via del fascismo. Con la seconda guerra mondiale finalmente si possono fare tutte e due le cose: l’Unione Sovietica sta dalla parte del giusto, così come Churchill e Roosevelt, così come la Cina di Mao poteva fare un’alleanza con Chiang Kai-shek contro i giapponesi. Le cose si complicano quando il Pci emerge da tutto questo come partito di massa e deve giustificare – o comunque non condannare – l’operato dell’Unione Sovietica. Cosa sarebbe successo se il Pci cento anni fa non si fosse scisso dal Partito socialista italiano? Cerco di evitare di fare storia controfattuale, ma è lecito ipotizzare che il Psi sarebbe stato bandito comunque da Mussolini e che dopo il ’43, con l’esercito italiano allo sbando, qualcuno la resistenza l’avrebbe fatta comunque.

Cosa pensi dell’ambivalenza che ha avuto il Pci nei confronti di patriottismo e internazionalismo?

La cosiddetta doppiezza togliattiana. Che si poteva fare. In politica, soprattutto quella di tutti i giorni, la coerenza è una messa in scena impossibile da sostenere.

La «cultura politica» del Pci suscita nostalgie solo ora che la forma partito è agonizzante.

Se Nenni o Togliatti dovevano dire qualcosa, andavano in piazza, avevano davanti dieci, centomila persone che trasmettevano idee ed argomenti alle proprie famiglie e ai compagni in fabbrica. La Dc aveva la Rai e le parrocchie, il prete era un funzionario di partito. Questa struttura non esiste più. Keir Starmer non parla alle folle, nemmeno ai capannelli. Il buon Corbyn aveva trasformato in meno di due anni il Labour Party da un partito di 150, 200 mila tessere al più grosso partito europeo con mezzo milione di iscritti. Non lo ha salvato minimamente. In molti se ne stanno andando, come me dopo 41 anni: non serve assolutamente a niente.

A suo modo di vedere, la storia del Pci nell’Italia del dopoguerra è in linea con lo spostamento della socialdemocrazia verso quel centrismo che è oggi il presidio del Pd?

Alla fine della seconda guerra mondiale la sinistra in Europa è fortissima. A est per via dell’Armata Rossa; a ovest il Labour Party vince le elezioni, i socialisti francesi sono al governo, i comunisti francesi sono più forti del partito socialista. In Italia i due partiti insieme hanno più del 40%. Questa prima fase va dal ’45 al ’50, più o meno.

Poi c’è una seconda fase che dura 10, 15 anni dove i partiti di centro, centrodestra in Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna sono al potere, ma con un’agenda simile a quella socialdemocratica. È un capitalismo controllato, dove si fanno delle riforme – soprattutto in Gran Bretagna con le nazionalizzazioni e il National Health Service – ma anche la Social Market Economy dei tedeschi, De Gaulle e il piano Monnet prima di lui. Poi c’è la terza fase, con il ritorno della sinistra al potere – centrosinistra in Italia, Labour Party in Gran Bretagna, la Francia di Mitterrand, la socialdemocrazia tedesca – in cui non si riesce a fare delle grosse riforme.

Si gestisce il capitalismo ma non in maniera nuova. Infine c’è una quarta fase, quella della fine degli anni ’90 dove abbiamo i socialisti al potere – Craxi in Italia, Mitterrand e Jospin in Francia, il Labour con Tony Blair, la Spagna, la Grecia, il Portogallo. Un revival neoliberale della sinistra che non riesce a fare assolutamente nulla di nuovo e di formidabile. Tutti d’accordo che il capitalismo non lo si può far fuori: dunque che fare? E lì c’è il fiasco.

In che misura questo fallimento ideologico è dovuto alla terziarizzazione dell’economia e all’estinzione del movimento operaio?

Nella Gran Bretagna, patria della rivoluzione industriale, l’industria manifatturiera è ormai solo l’11% del Pil e i sindacati sono quasi spariti, ma questo conta fino a un certo punto. L’industria manifatturiera è aumentata, solo non in Europa: in Cina. Da giovane ero maoista e quando Mao diceva che c’era gente che voleva prendere la strada del capitalismo pensavo fosse un’esagerazione. Invece appena morto Mao la strada del capitalismo l’hanno presa, eccome. Dunque non solo l’Unione sovietica e i partiti comunisti sono finiti e la sinistra socialdemocratica è in crisi tragica, persino in Cina, pur con la finzione di un partito comunista, abbiamo il trionfo del capitalismo. Anche se in questa fase storica è altrettanto impossibile pensare – come fanno i neoliberali più ingenui – che più si riduce lo Stato e meglio è. Figuriamoci se di questi tempi pandemici non ci fosse. Neanche il Brasile di Bolsonaro lascerebbe decidere al mercato chi può comprare il vaccino e chi no.

In Italia è in atto da tempo una beatificazione tanto tardiva quanto irritante di Berlinguer da parte dell’establishment liberale.

Non sorprende. Era un uomo di grande integrità politica, che rifletteva prima di prendere una decisione. Ma la santificazione dei leader del passato è una cosa che pervade tutta l’Europa occidentale. Attlee, che era un primo ministro qualunque ma del governo Labour che ha istituito il National Health Service, è un santo; lo è Brandt, lo è Kreisky. Perfino Mitterrand, la cui integrità era discutibile (ma era intelligente, al contrario di Macron), santo anche lui. Questo dimostra come siamo caduti in basso. Dopotutto, Trump è riuscito a fare sembrare Berlusconi uno statista.