L’ultimo lavoro di Giorgio Luzzi, Non tutto è dei corpi (Marcos y Marcos, pp.173, euro 16) è bersaglio perfetto di quel sentimento che ebbe a confessare Fortini: «la mia invidia è per quei poeti che scrivono un vero e proprio ’libro’ di versi». Infatti, la fertile vena dell’autore, che si è sempre mossa lungo questa direttiva, raggiunge forse qui la sua forma più compiuta di opera organica in versi. Per Luzzi, la poesia è insieme la chiave di accesso al mondo e risultato, resoconto dell’esperienza, «biogramma», appunto.

PER QUESTO, LA TENSIONE con cui guarda alle ferite del presente e della storia è incessantemente intrecciata con la biografia personale: l’opera è una meditazione morale sul mondo e sul sé, mentre l’amore e la diffidenza – che possiamo dire etica – per la lingua, cifra costante della produzione luzziana, intessono l’ordito poetico di frequenti rinvii metariflessivi sulla poesia come opera e come attività.

La meditazione, qua e là sollecitata dalla cronaca, sempre in reazione ai precipizi e agli urti del presente, è condotta da un petrarchesco interno, già dichiarato nel componimento introduttivo: «valutare il mondo da un fermo davanzale / fin che la vita si nutre del tempo che ci è dato». L’autore ci si presenta nella sua vecchiaia: «è la nebbiosa che irrompe / tua nostalgia senile», scrive in Parlare dell’Io nell’ora d’aria.

LA NOTAZIONE ANAGRAFICA è da tenere a mente anche per il titolo, meglio chiarito dai rinvii tra un libro e l’altro, autorizzati dalla poetica accennata: Non tutto è dei corpi non indica, come a prima vista potrebbe apparire, una protesta genericamente spiritualista, ma il colpo di reni contro l’oscuro, irrimediabile intorpidirsi del corpo nella vecchiaia, già affacciatasi in forma più chiara e leggera nel titolo dell’ultimo lavoro poetico, Troppo tardi per Santiago.

Proprio da «queste scoscese / temutissime soglie» il poeta è indotto a forzare sul pedale, costitutivo della sua vena creativa, del controllo intellettuale in funzione distanziante e certamente difensiva, «non tutto è dei corpi». È un gesto di resistenza strenua, a costo d’incorrere in qualche rischio per eccesso di estenuazione. Ed è da questo dissidio che nascono le novità più importanti del libro.

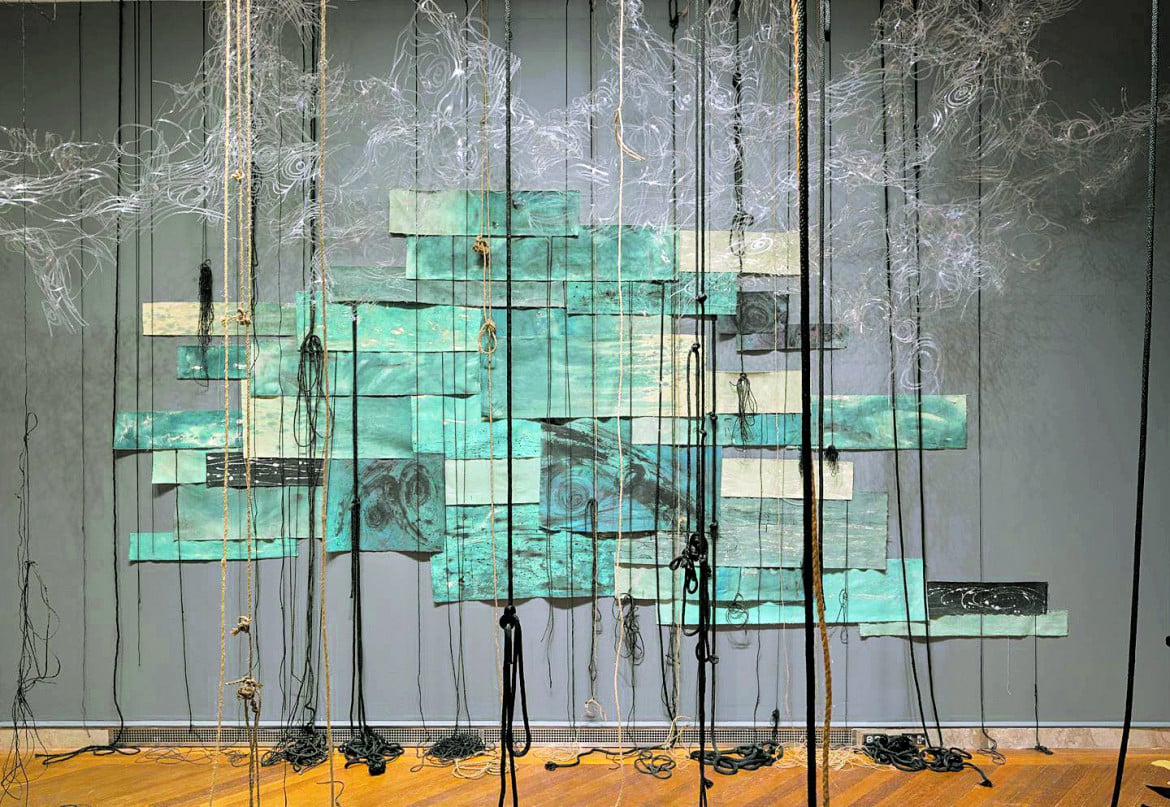

La sorveglianza costruttiva qui giunge, per esempio, a rimarcare le sei parti in cui l’opera è divisa, preceduta com’è da componimenti in funzione di proemio, né si tralascia di sottolineare l’unità dell’opera, ponendone in rilievo i punti estremi con l’introduttiva Carte d’entrée e con i tre componimenti conclusivi: In versi e in rima E grato a chi sia qui, Fischiettando dopo lo spettacolo e Rogolo in mente di cui rimarchevole è il verso che suggella testo e opera: «la inquietante unità tra morte e vita». Le sei parti polarizzano ciascuna i temi costantemente cari al poeta. Nella prima campeggia l’opera pittorica alla quale, per altro, spesso Luzzi ha dedicato scritti saggistici.

L’ATTENZIONE VA dal quattrocentesco Niccolò dell’Arca, fino all’amico Marco Seveso, cui è indirizzata la tenera commemorazione funebre conclusiva della sezione: La terra ti sia lieve. I solitari luoghi alpini predominano nella seconda, i cui nomi sono evocati con la misteriosa confidenza dovuta agli affetti segreti. C’è, in Luzzi, una fiducia nella forza dei toponimi e poi estesa ai nomi propri che potremmo dire onomatopeica, la quale non piega alla giocosità di uno Scialoja, ma dissemina all’opposto premonizioni di morte.

Drammatica la chiusura di questa parte, che crudamente contrappone l’incidente mortale di un giovane alla grottesca finzione idilliaca dell’uso turistico della montagna: «pace a voi brava gente E per di più / vi allestiremo spettacoli dal prato / Garantiremo sia chiaro / lo spettacolo assicurato». La terza sezione si divide tra un romanzo d’infanzia-adolescenza e i temi collettivi, come l’ecologia e il dramma dei migranti rievocato tra l’altro da un testo alla Whitman, Mia capitana, esplicitamente dedicato a Carola Rackete. Va detto di passaggio che, dopo i pittori, gli omaggi a poeti si disseminano per l’intero libro. Nelle due ultime parti la polarità della riflessione torna sul sé vecchio alle prese ora con i migranti sperduti nel paesaggio urbano, ora con un più marcato trasporto nostalgico.

MA LA PRESSIONE forse maggiore della presa di distanza dall’angoscia e dal disfacimento si verifica più intimamente e più diffusamente sullo stesso tessuto linguistico. Non parlo del materiale lessicale, che il ripudio della trita lingua comune e l’amore per l’acume intellettuale spingono, come di consueto, a un registro alto di termini colti, di inserti francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, di usi etimologici, di neologismi, sperimentalismo che in questa opera si spinge per un verso fino all’abolizione completa della punteggiatura, affidando il segnale della partitura sintattica al solo impiego della maiuscola, per l’altro saltuariamente abbassando la funzione emblematica del titolo che, pur conservando graficamente la sua posizione, è in realtà riassorbito sintatticamente nel corpo del testo.

La novità più significativa avviene invece nella strutturazione ritmica. Se altre volte abbiamo messo in evidenza nella produzione luzziana la rilevanza della densità semantica ottenuta per il convergente lavoro sul registro linguistico, sulla strutturazione sintattica, sull’oscuramento del valore musicale del ritmo e dove ininfluente era il gioco delle rime, qui il criterio costruttivo è energicamente ribaltato.

Per quanto Luzzi non si sottragga alla sensibilità novecentesca che vuole il ricorso alle misure della tradizione poetica solo come echi, suggestioni, riprese mai troppo protratte senza infrazioni e sbreghi, in tutta quest’ultima opera fortissima è l’impronta tanto della classica alternanza di endecasillabi e settenari quanto, nei versi lunghi, dell’ottocentesco settenario doppio. Ma non mancano ottonari, novenari, decasillabi. Non rara, addirittura, è la rima baciata.

UNA VARIETÀ RITMICA, insomma, la cui percussività fa qua e là affiorare ora echi di settecentesche ariette d’opera: «o inetti forse giova per finire / lasciarsi vezzeggiare / dall’onda lagunare di legni veneziani?», ora esce in citazioni discretamente indicate dal solo corsivo, come in questa dal libretto di Da Ponte per il mozartiano Don Giovanni: «e son certo che l’ama» o quest’altra dall’eponima quartina di Michelangelo Buonarroti: «però non mi destar deh parla basso», ora, piegando a una vaga suggestione dei canti popolari del maggio, Maggiolata, affida ai distici di settenari doppi con rima baciata il compito di tenere sotto morsa l’assalto dell’angoscia: «per questo cantiamo amore e libertà / cantando ai vivi giuggiole e ai morti eternità».

Il gioco giunge fino allo scherzoso anagramma del titolo Nove nari, preposto a una composizione di strofette di novenari con rime baciate variamente distribuite e addirittura, contraddicendosi – ma l’esperienza è presente nella sua produzione «privata», come ho ascoltato dall’autore nella sola forma orale -, a un impiego alla Scialoja: «si sa sono orsi di riso rosi a San Siro!».