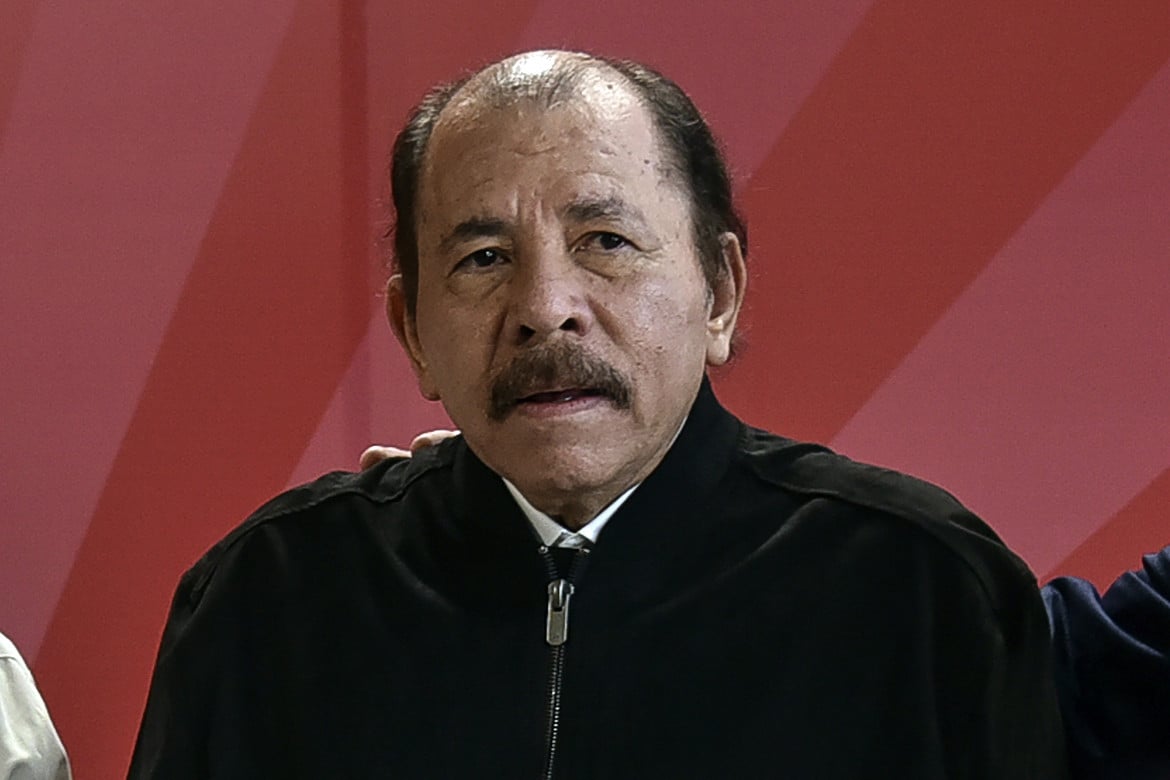

La regista, Tatiana Huezo

La realtà di «El Eco» racconta il Messico nelle vite quotidiane

Cinema. Conversazione con Tatiana Huezo, il suo nuovo film è ambientato in una comunità rurale messicana. Il patriarcato, la violenza sociale, i sogni dei bambini che non possono studiare, la natura e le sue leggende

Pubblicato un anno faEdizione del 7 marzo 2023

All’origine di El Eco c’è il desiderio della sua autrice di fare un film sull’infanzia, un tema che come dice lei stessa, «l’appassiona da sempre», e al quale voleva dare una narrazione attraverso le esperienze di bambini che abitano nelle zone rurali del Messico. Laddove anche lei ha scelto di vivere, seppure. dice sorridendo, non in una realtà come quella che vediamo nel suo film. Tatiana Huezo è nata in Salvador, ha studiato in Messico, al Centro de Capacitation Cinematografica, specializzandosi con un master in documentario alla Pompeu Fabra di Barcellona. Regista, sceneggiatrice, saggista – nel libro El Viaje, rutas...

Pubblicato un anno faEdizione del 7 marzo 2023