Su Roma, si dice spesso nei dibattiti pubblici, nei comizi dei politici, che è una città senza una visione, male incantata nei suoi disastri quotidiani, irredimibile, sclerotizzata.

I progetti di trasformazione impiegano anni a essere realizzati, quando non si insabbiano nelle secche dell’inerzia. In più, Roma non è soltanto una città immobile, cristallizzata perché eterna e eternamente identica a sé stessa e alla sua vocazione all’indolenza; è anche una città retroflessa, ipnotizzata dal suo mito, succube di sé, di un passato di cui abusa per continuare a presentarsi in società come uno sfondo-museo.

SE VIENE PIÙ CHE NATURALE raccontare Roma come una leggenda, rincorniciarne i fasti, riattualizzarne i simboli (ipotizzate di dover fare un lavoro sull’immagine della città, quanto sarebbe problematico emanciparvi dal prendere il Colosseo o la Lupa come emblemi, un azzardo persino usare il Gazometro o l’Auditorium!); così è difficile sviluppare delle idee e persino delle suggestioni per una città futura.

Oggi sarebbe inconcepibile visitare Los Angeles senza speculare sui racconti di Philip K. Dick, Londra senza avere in mente James Ballard o Alan Moore, New York o Washington senza reinscriverle delle immagini di Gotham City o di King Kong o del Pianeta delle scimmie, delle inondazioni di Indipendence Day, la distruzione di 1997: Fuga da New York, Io sono leggenda, la distopia ipertecnologica di un Minority Report, per non parlare di Sidney, di Tokyo, di Hong Kong…

E invece: Roma è praticamente refrattaria a tutto questo. Persino le invasioni marziane – da quelle del Marziano a Roma di Ennio Flaiano alla Torta in cielo di Gianni Rodari a I Marziani hanno 12 mani di Castellano e Pipolo – si risolvono in modo abbastanza innocuo per le stesse abitudini della città.

EPPURE È UTILE attraversare il piccolo, alle volte velleitario, immaginario fantascientifico su Roma, per poter riconoscere la sua funzione evocativa se non quella urticante: delineare la città che non esiste, quella potenziale, quella minacciata, quella solo dormiente si spera. La fantascienza è sempre ovviamente politica, anche nelle sue versioni più buffe.

Ciao marziano di Mario Castellacci e Pierfrancesco Pingitore (1980, il comunista Petroselli sindaco) sembra semplicemente un film pagliaccesco, una rivisitazione sgangherata del racconto di Flaiano.

Un extraterrestre di nome Bix interpretato Pippo Franco arriva sulla Terra, precisamente vicino alla Basilica di Massenzio, le prime figure che gli vengono incontro sono due prostitute; lui è verde e parla un italiano caricaturale, ma con la sua strampalataggine si conquista le simpatie dei terrestri. Il film è fatto tutto di gag a portata di bambini, ma a metà c’è una scena dissonante.

UN PRETE PROLETARIO, don Paolo (interpretato da Teo Teocoli) contesta le celebrazioni ufficiali (il sindaco di Roma è Giancarlo Magalli) e convince Bix a seguirlo in borgata, tra le baracche e i ragazzini poveri che non hanno nemmeno un pallone per giocare, poi gli racconta come ha messo su una coltivazione autonoma di marijuana con lo scopo di combattere la mafia dello spaccio e aiutare gli eroinomani a disintossicarsi.

Bix dà una craniata magica a un tossico in crisi d’astinenza e lo rimette in piedi in un istante, e poi parte una difesa della liberalizzazione delle sostanze e alla depenalizzazione dei reati legati al consumo.

Per dire: accostato ai depliant sul nuovo regolamento urbano diffuso dalla sindaca Raggi con lo stigma securitario che marchia persino chi rovista nei cassonetti, il fumettoso Pippo Franco-Bix sembra un leader visionario. Anche nella scena finale quando decide di usare i suoi superpoteri per far addormentare l’intera città: la sua passeggiata aliena tra le folle narcotizzate è una immagine insieme potente e dolce, quasi che soltanto in una quiete ipnotica Roma possa ritrovare una sua pace.

UNA ROMA SILENTE, ancora più rasserenata perché completamente deserta è quella di Noi due uomini soli di Marcello Marchesi, Vittorio Metz e Marino Girolami (del 1952, Rebecchini sindaco, democristiano, artefice della gigantesca speculazione edilizia postbellica, destinatario delle denunce politiche di Aldo Natoli o del Manlio Cancogni di «Capitale corrotta, nazione infetta»).

In un onirico futuro apocalittico c’è ancora una guerra e una bomba N cancella all’improvviso tutte le forme di vita; sopravvivono in tre, Walter (Walter Chiari), Gina (Hélene Remy) e Carlo (Carlo Campanini), nascosti in un rifugio, e possono godersi tutta la città per loro. La bellezza di Roma senza i romani è dapprima o olimpica, poi chiaramente inquietante. Walter Chiari finisce per somigliare a una specie di Truman di Truman Show ante-litteram, attore protagonista di un sogno di città perfetta che si sgretola a partire dal desiderio, dal caos, dall’irrazionalità, tutto ciò che è umano, e urbano.

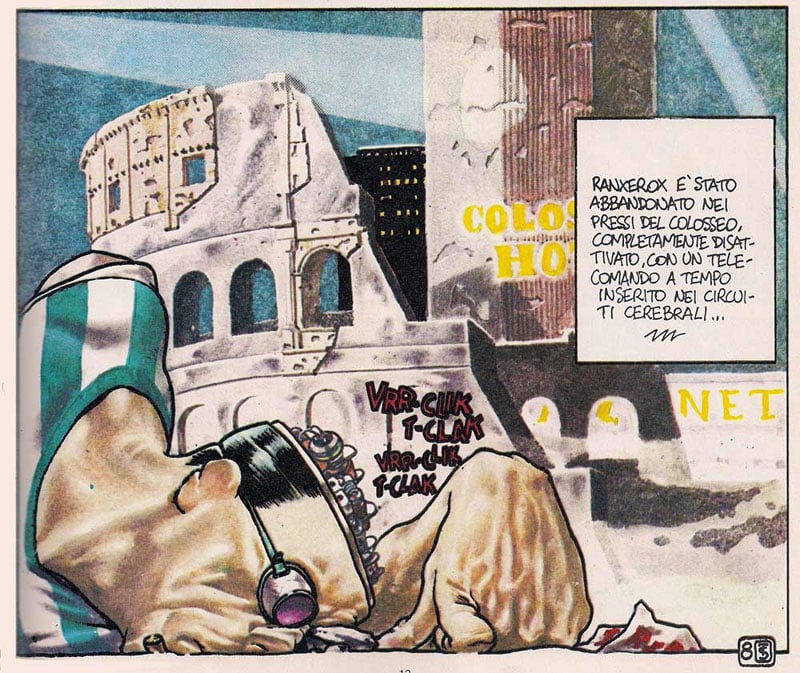

Anche la fantascienza che lavora per iperfetazione invece che per sottrazione su Roma tocca gli stessi nodi politici. La tavole strepitose di Stefano Tamburini e Tanino Liberatore di Ranxerox (1978, lo storico dell’arte Argan sindaco) mostrano una città che è stata mangiata dall’accumulo edilizio e è costruita su livelli, con cento metropolitane ovunque, ma che non ha smesso di vetrinizzarsi: la scena in cui il «cadavere» disassemblato del robot Ranxerox, il coatto sintetico, giace davanti al Colosseo è profetica; mentre fa più impressione l’altra ambientata alla stazione Termini: Tamburini e Liberatore l’avevano descritta come un luogo iperurbano, non avevano immaginato che una stazione potesse essere privatizzata con la security come è oggi.

ROMA 2019, al confronto del casino pur violentissimo di Ranxerox è una città tristissima e noiosa. Così fa specie confrontare le distopie su Roma degli anni ’70 come il meraviglioso I guerrieri dell’anno 2072 di Lucio Fulci (1984, Vetere sindaco, ancora Pci) e la sua città cupissima, senza grattacieli, ma con cupole di plexiglas, il fantastico glam della Decima vittima di Elio Petri (1965, Petrucci sindaco, quello del piano regolatore): in entrambi la violenza vive in un gioco al massacro, ad uso televisivo, la città violenta ha saputo regolare la sua guerra di tutti facendone una rappresentazione; ma in entrambi i casi la possibilità di liberazione si squaderna con una ribellione dall’interno e i film sono una ferocissima critica politica a cosa può diventare una società del controllo quando si incista su una società dello spettacolo.

La tensione politica che dà la forza alle utopie e alle distopie (va citata ancora quella comunista di Omicron di Ugo Gregoretti, 1963, o quella di Roma senza papa di Guido Morselli che nel 1967 prevedeva la crisi economica derivata dall’entrata nel mercato comune europeo con tanto di chiusura delle acciaierie al sud) oggi sembra essere al massimo ridotta a un risentimento privato.

L’arrivo di Wang dei fratelli Manetti, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Manetti o Cinacittà di Tommaso Pincio (ambientati tra la fine del veltronismo e l’arrivo della Raggi) mostrano come la crisi sociale non trovi una resistenza collettiva ma un abbrutimento generalizzato, generando una società depressiva. Tropicale, anomica, senza capacità di immaginare il futuro né prossimo né remoto, attenta al massimo alla sua sopravvivenza: una fantascienza che somiglia ormai a un articolo di cronaca.