Ci sono mille modi di guardare un film, a seconda che si sia un comune spettatore, un critico cinematografico o uno specialista in qualcosa, per esempio uno psicoanalista. In quest’ultimo caso, sembra che il modo migliore sia quello di dimenticarsene, ovvero di lasciarsene permeare, facendo sì che la memoria del film diventi, almeno parzialmente, indistinguibile dalla nostra memoria individuale. È quanto ci invita a fare Vittorio Lingiardi nel volume Al cinema con lo psicoanalista, appena uscito presso Cortina editore, che raccoglie gli interventi sul cinema pubblicati dall’autore ogni settimana sul Venerdì di Repubblica, con una prefazione di Natalia Aspesi, la quale, senza troppi voli teorici, secondo un collaudato stile da rotocalco, si chiede perché Lingiardi ami interrogare specialmente gli angoli oscuri dei film che gli capita di vedere.

Lingiardi risponde citando la favola di Amore e Psiche, i loro incontri nel buio, l’incauto tentativo della donna di fare luce per conoscere finalmente il volto del suo amante: non solo angoli oscuri, dunque, ma anche luce, luce che può bruciare, oltre che illuminare. In verità, penso che anche gli interventi di Lingiardi risentano (forse non poteva essere altrimenti) della collocazione settimanale obbligata e del tipo di lettori cui si rivolge di solito un giornale come Repubblica, ma credo, senza essere psicoanalista e nemmeno psicanalista senza la o, che un approccio del genere costringa a porsi problemi concreti inerenti il rapporto tra sogni, ricordi, memoria e identità.

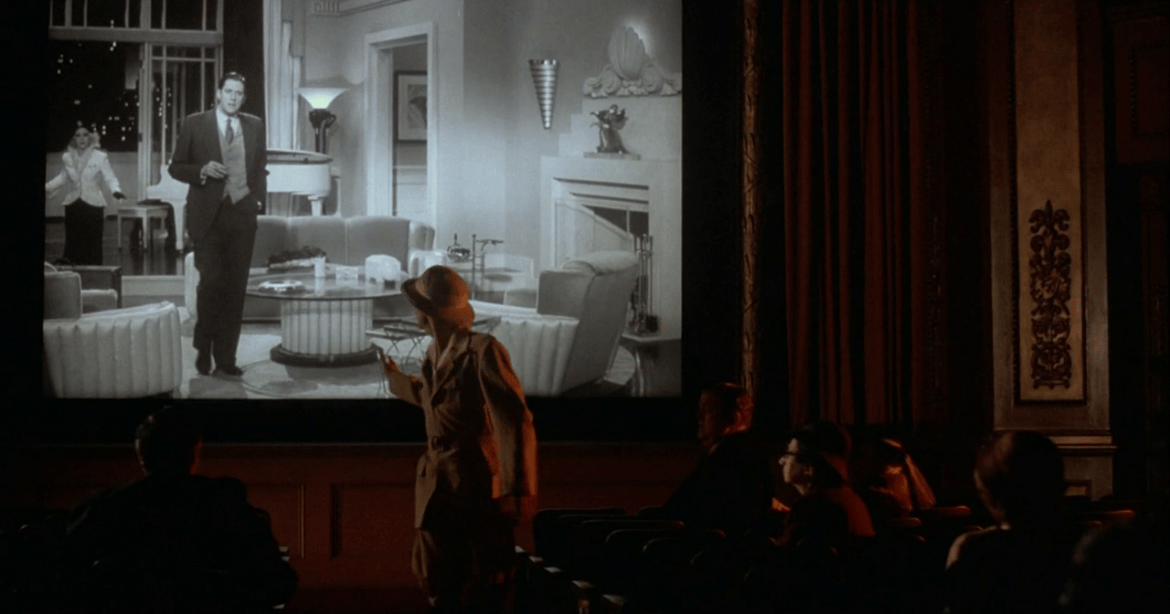

Anche quando è un semplice documentario, anche quando (è il caso del cinema sperimentale) sembra «non raccontare niente», perfino quando è cinema astratto, un film «racconta storie», come è nella natura dell’immagine in movimento. Storie incarnate in personaggi, ossia in attori e attrici che hanno accettato di deporre il loro corpo, come si lascia un cappotto al guardaroba, e di presentarsi come corpi-fantasma. Le storie entrano nella memoria degli spettatori, la permeano, si depositano nel loro inconscio. Per il cinefilo insomma, che Truffaut qualificava come un malato, diventa sempre più difficile distinguere memorie e ricordi personali da memorie e ricordi immaginari, di cose non vissute, ma viste soltanto, su un grande (o piccolo) schermo. «Viste» allora equivale a «vissute». Noi ci identifichiamo nei personaggi, viviamo le loro storie come reali, sogniamo addirittura (è il caso della Rosa purpurea del Cairo) di incontrarli nella vita. Non andiamo a caccia di simboli, ma di sensazioni e immedesimazioni. Diventiamo multipli e molteplici, siamo il gangster e assieme il poliziotto che lo tallona, la moglie devota e l’amante appassionata, il timido e lo sfacciato, il malvagio e l’eroe. Non basta essere psicoanalisti per sfuggire a questa malia – anzi, se si ama il cinema, siamo di fronte a un’aggravante. È il film ad analizzare l’analista.

Il punto è questo. Come Lingiardi sa bene, Freud fece un solo viaggio in America, nel 1909, invitato per un giro di conferenze assieme a Jung e Ferenczi. Arrivando a New York, disse la famosa frase sulla peste, ma qui vorrei sottolineare il fatto che, secondo il resoconto di Ernest Jones, un giorno fu portato al cinema. Purtroppo non sappiamo di che film si trattasse, forse un film d’avventure tipo Montecristo o forse un western, pieno di sparatorie e inseguimenti. Sicuro è che Freud non rimase affatto impressionato: cose del genere, pensava con una punta di razzismo, potevano piacere solo agli americani.

Perché consegua il suo effetto, dunque, il cinema bisogna prima di tutto amarlo. La cultura non serve a molto. Serve non perdere la capacità di lasciarsi affascinare. In questa prospettiva, ovviamente, tutto si equivale, e si rischia (a volte rischia anche Lingiardi) di accostare prodotti scadenti a quelli realmente innovativi: ma questo sembra non avere importanza.

Lingiardi organizza il libro in sei sezioni, a partire dai primi versi dell’Orlando Furioso di Ariosto: le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. A ogni sezione, si potrebbe dire a ogni canto, i suoi film, secondo la fantasia ariostesca. Inutile farne l’elenco. Mi limito a citare alcuni esempi, inevitabilmente condizionati dai gusti personali.

Tra le donne, Lingiardi ricorda le due attrici (Cynthtia Nixon ed Emma Bell) che interpretano Emily Dickinson in A Quiet Passion di Terence Davies. Le attrici o il personaggio? A questo punto non c’è quasi più distinzione. O la Isabelle Huppert/Michèle di Elle (Paul Verhoeven). Oppure, ancora, la Jeanne Moreau/Catherine di Jules et Jim (Truffaut).

Tra i cavalier, voglio ricordarne due tutt’altro che aristocratici: una vittima che si fa boia come il Marcello Forte di Dogman (Garrone) o una vittima dell’arroganza del potere come Alessandro Borghi/Stefano Cucchi in Sulla mia pelle (Cremonini).

Nella sezione «l’arme» la scelta sarebbe sconfinata. Mi limito a ricordare L’ufficiale e la spia di Polanski. Tra gli amori, La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, in cui l’amore prende forma liquida. Tra le cortesie, Visages villages di Agnés Varda e JR, dove visi e paesaggi mutuamente si sovrappongono. Infine, tra le audaci imprese, mi piace citare il pezzo dedicato a The Other Side of the Wind di Orson Welles e Bogdanovich, vero «vortice di emozioni», reso possibile, tra l’altro, dal troppo vituperato Netflix: sogno cosciente, osmosi completa tra personaggio, attore, regista, uomo, spettatore, tanto più paradossale in quanto, grazie a Bogdanovich, organizzato post-mortem. Ma la morte al cinema è riservata solo ai brutti film.