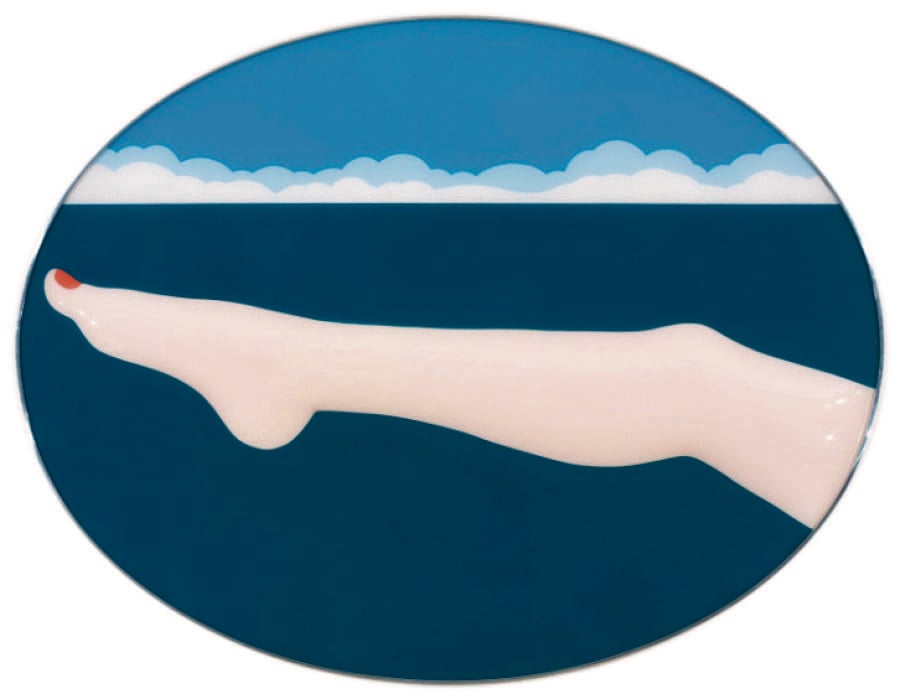

Una nuvola di fumo, la bocca aperta, dita con unghie levigate e smaltate, gambe di donna adagiate su divani o dentro vasche da bagno e ammiccanti docce. E poi rose, arance, seni scoperti, reggiseni tridimensionali, peni in erezione, corpi dati per sineddoche, come fossero un dettaglio impazzito, uscito fuori misura, sfuggito pure al setaccio del microscopio. E, infine, la bandiera dell’Ohio, luogo delle radici che va a occupare un angolo dell’inquadratura, come un segno dell’appartenenza, o anche uno spleen della propria geografia intima e genealogia ereditaria.

L’ALFABETO VISIVO di Tom Wesselmann (Cincinnati, 1931 – New York, 2004) si può racchiudere tutto in questo abbecedario apparentemente povero e seriale, volutamente ciclopico. E attraverso la modulazione di quelle forme coniugata all’uso del collage audace, l’artista americano per l’intera sua esistenza non ha fatto altro che procedere alla riformulazione popular dei generi tradizionali della pittura classica: paesaggio, natura morta, nudo. Dagli antichi ai moderni, passando per Matisse ma anche Léger.

A VILLA PALOMA, presso il Nouveau Musée National di Monaco, fino al 6 gennaio 2019, una mostra si spinge temerariamente a narrare una storia d’amore (La promesse du Bonheur, pescando a piene mani da Stendhal) in un percorso costellato con venticinque opere, alcune assai rare da vedere, quasi tutte provenienti dalla fondazione intitolata a Tom Wesselmann, artista che tendeva a tenersi la maggior parte dei lavori per sé, almeno quelli che considerava i più significativi, per non perdere il filo della sua affabulazione. «Ogni volta che avevo una nuova idea e mi mettevo al lavoro, avvertivo il pericolo di quella eccitazione», diceva.

ALLA JUDSON GALLERY, il seminterrato dove potevano esporre gli artisti più radicali dell’epoca, incontrò i suoi decisivi compagni di strada (Oldenburg, Rauschenberg, Dine). Poi arrivò la mostra New Realists alla Sidney Janis Gallery (1962) con gli Still Life: oltre ai francesi, riuniva pop di varia estrazione, ma lui detestò sempre questa etichetta.

Intanto, la stagione dei Great American Nudes (al posto dei «dreams») era cominciata, saga dell’estasi amorosa che infrangeva il tabù del piacere femminile trasformandolo in un paesaggio sgargiante con soli tre basilari colori, prima ancora che il Sessantotto liberasse l’immaginario per tutti.

WESSELMANN partiva da fotografie reali, da cui poi tagliava via i particolari ritenuti non interessanti, per stringere lo zoom intorno a un unico dettaglio, fosse pure un capezzolo. A lungo, l’artista è stato accusato di provocare una oggettificazione del corpo. Eppure, nelle sue piatte sagome o nelle silhouette di metallo laccate non c’erano le impronte delle pin up di quegli anni, ma c’era sua moglie Claire, seconda e amatissima compagna. La tecnica dell’ingrandimento era un espediente per ottenere una «presa di distanza», per far sì che il set teatrale-domestico non fosse volgarmente quotidiano ma ambisse a interiorizzare modelli pubblicitari, riconsegnandoli allo sguardo con tagli cinematografici che risvegliassero il senso epidermico – e un po’ selvaggio – della vita.