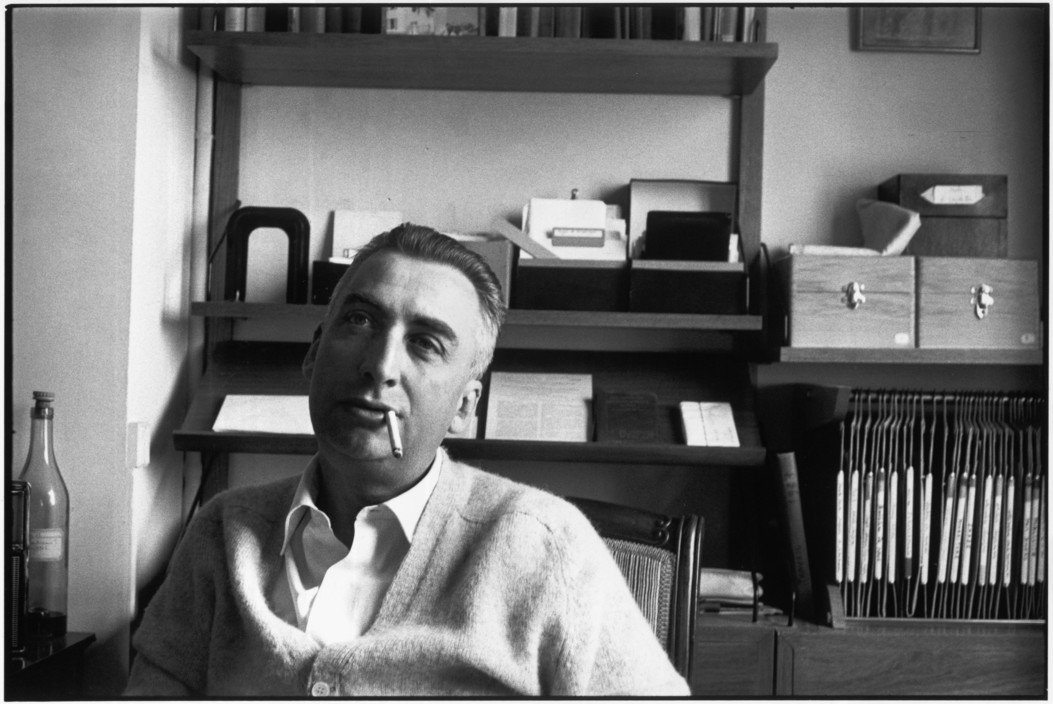

In Critica e Verità, Roland Barthes scriveva così di Kafka: «Cancellando la firma dello scrittore, la morte fonda la verità dell’opera, che è enigma». Nell’anniversario della sua scomparsa, anche la ricerca singolare di Barthes, sembra fatta per disorientare. Vista col cotanto (?) senno del poi, segna un percorso intrecciato da molte fila e annodato in più punti: da Brecht a Nietzsche, dalla mitologia alla retorica, da Sarte allo strutturalismo, da Michelet a Sade, da Racine a Fourier, fino a Mallarmé, Proust e Sollers. Per seguire almeno un filo del piccolo dedalo è bene orientarsi verso l’Oriente. È qui, in Giappone e poi in Cina, nella saggezza e nell’arte dello Zen e del Tao, che Barthes ha sperimentato una teoria del segno e del testo decisivi per il suo pensiero e la sua scrittura.

Il divenire-orientale di Barthes ha i suoi primi riferimenti in Brecht, in Ejzenstejn e nel Nietzsche di Bataille. Poi nei libri «buddhisti» di D. T. Suzuki, di Alan Watts, di Reginald Horace Blyth, e di altri che si trovano nella tabula gratulatoria dei Frammenti del discoro amoroso. Ma l’esperienza personale decisiva è il viaggio in Giappone, nel maggio-giugno 1966, di cui Barthes ha conservato una profonda nostalgia, il retrogusto della lingua e la pratica dell’ideogramma. Nulla di più semiotico del Giappone. Il viaggio di Barthes si è svolto con la guida intellettuale di Maurice Pinguet, a cui è dedicato il libro – l’autore di una straordinaria ricerca sulla Morte volontaria in Giappone (1984) e di un penetrante saggio su Barthes, Le texte Japon ( 2009). Pinguet ha intensamente vissuto l’opacità, il riserbo, la fusione tra etichetta ed emozione, il formalismo cerimoniale – che estenua il senso senza impoverirlo – caratteristici della la cultura nipponica e che interrogavano il suo modo occidentale di intendere la significazione e l’esperienza.

Nel 1967 e nel ‘68 (!) Barthes scrive L’impero dei segni, molteplicità frammentaria di piccoli poemi in prosa, che rinnova la letteratura di viaggio e a cui si ispirerà Jean Baudrillard nel suo libro sull’America del 1986. È l’anno fertile del ripensamento teorico e critico di S/Z, e delle grandi analisi di Sade, Fourier, Loyola. Testi innovativi rispetto al metodo strutturale e in cui emergono concetti esplicitamente riferiti alle discipline orientali, lo Zen e il Tao. L’esperienza del satori, i poemi haiku, le prose didattiche dei koan, la nozione passionale di weiwei – il non voler cogliere – che lo condurranno o sosterranno nel concetto del Neutro. Una formula già anticipata nella scrittura bianca del Grado Zero della Scrittura (1953), il suo primo libro, e che lo accompagnerà fino agli ultimi seminari di Semiologia Letteraria al Collège de France, alla fine prematura della sua ricerca. Non si tratta di concetti scelti per la loro alterità esotica, ma per l’efficacia euristica sull’impensato occidentale della significazione, sulla testualità e l’estesia (e l’estetica). Barthes cercava una via – un Tao? – contro il dogmatismo del senso pieno e quella, simmetrica, del senso nullo; una via che ritrova nello Zen e nelle avanguardie – nella pittura di Twombly, nella musica di Cage. Non intende rinunciare a una semantica e all’enunciazione verbale e visiva: il segno per lui non è orientato alla realtà, ma verso il significato. Cerca i dispositivi della scrittura – il Neutro, il «quasi», e così via – con cui revocare il senso ovvio della doxa, della direzione e funzione necessaria della comunicazione.

Nell’introduzione al suo ultimo seminario (1978-79), sulla preparazione del romanzo, Barthes esplora nella forma poetica dell’haiku – una terzina di poche sillabe (5-7-5) – il passaggio testuale da una notazione tempestiva, il kairos, e immediata, alla scena, poi al racconto. Per Barthes, il «suo» haiku, letteratura dello Zen, non ha l’aura dell’ineffabile: indica e designa, ma senza descrizioni e definizioni e senza inviti all’interpretazione. È il gesto atopico e ostensivo dell’Ecco! È così!: discreto, senza teatralità e isteria. Non è un pensiero ricco in forma breve, ma un pensiero breve nelle forme giuste che piacevano a Barthes. Come le figure linguistiche della sincope, dell’anacoluto, dell’asindeto e quelle semiotiche della gag, dei volantini, dei fotogrammi, degli intermezzi e dei graffiti. E dei «biografemi», dettagli di vita decentrati, frammenti annodati da rapporti non psicologici ma strutturali (Roland Barthes par Roland Barthes).

Soprattutto nell’analisi delle fotografie e dei fotogrammi Barthes ritrova l’immobilità viva che sarebbe il «noema» dell’haiku. Un «Tilt», una risonanza che non si può sviluppare né sognare, la quale può suscitare il Satori, passaggio di un vuoto che attraversa il soggetto; non l’illuminazione – il sacro è nullità! – ma un sisma lieve che fa vacillare la conoscenza e mutare l’affetto: l’amore, la pietà. Questa scossa punge il weiwei, il non-agire del Tao, che non è apatia, ma un’astinenza meditativa (il sazen), perché non è vero che «nulla va fatto», ma anche che «nulla non va fatto».

Contro l’intimidazione del luogo comune che naturalizza l’arbitrario del significato e l’isteria verbosa dell’impegno, Barthes ha rivendicato l’Assenso, una disponibilità senza preferenze, come accadde allo svogliato ritorno dal suo viaggio in Cina, nel 1974, in piena rivoluzione culturale. Era stato coinvolto, volente-nolente, da Maria Antonietta Maciocchi e dal gruppo di «Tel Quel», allora fervidi maoisti; nonostante gli avvertimenti – la visione del film di Antonioni e la rinuncia di Lacan.

Barthes ha lasciato, nel suo postumo Carnet di viaggio, pubblicato nel 2009, miopi giudizi sulla «pacifica» Cina. Un regime politico la cui comunicazione – tra violenza fisica e teatralità baroccheggiante – contrariava in tutto e per tutto la sua postura Zen. Il mitologo d’oggi è stato vittima del mito d’allora della Cina comunista? Non basta ricordare che i suoi pensieri più attenti erano rivolti al confronto tra i propri ideogrammi e quelli del Grande Timoniere. Eppure la sua osservazione che «la Cina è insapore» ha attivato la ricerca estetica di François Jullien, il filosofo sinologo, il quale ha mostrato quanto l’assenza di sapidità ¬ il vento e l’acqua ¬ caratterizzi quel Neutro che contiene virtualmente tutti i sapori, prima della loro scelta e parziale realizzazione (Elogio dell’insapore, 1991). Mi punge però, ancor oggi il breve testo sul «Brusio della lingua»: l’ascolto di un chiasso infantile nell’idioma cinese che Barthes non conosceva. Uno stormire plurale, una eterofonia di voci, una intensità di affetti. Barthes vi leggeva, pensate!, la fine del progetto «liberatorio» della sessualità, allora in voga, e l’utopia, mai abbandonata, di una società senza classi!