All’ultima Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, nella retrospettiva sulla sperimentazione americana curata da Jon Gartenberg, in mezzo a cineasti più o meno giovani che hanno realizzato negli ultimi anni film e video, c’era anche lui, il grande vecchio dell’underground mondiale: Jonas Mekas, l’infaticabile cineasta, poeta, artista visivo novantaduenne di origini lituane che ha dato vita al New American Cinema, l’amico di Warhol, Snow, Brakhage e il mentore di tanti altri, lo scopritore di Cassavetes e lo strenuo ammiratore della prima versione di Shadows (che fu poi rimontata dal regista e divenne il motivo della loro definitiva rottura), ma soprattutto il creatore nel 1955 della rivista “Filmculture”, il fondatore della Film-Makers Coop e dell’Anthology Film Archives, centri di conservazione e diffusione di film, attraverso cui ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo un cinema che altrimenti sarebbe rimasto invisibile ai più.

Mekas è forse il più grande esponente di un cinema diaristico attraverso il quale ha registrato giorno per giorno con la sua Bolex 16mm i piccoli grandi eventi della sua vita – tra le sue antologie ricordiamo Walden (1964-69) o He Stands in a Desert Counting the Second of His Life (1969-85) – e delle persone che gli stavano intorno, a cominciare dai suoi amici: da Andy Warhol (Scenes from life of Andy Warhol, 1990) a George Maciunas (Zefiro torna, 1992), da John Lennon (Happy Birthday to John, 1996) ad Allen Ginsberg (il video girato in occasione della sua morte Scenes from Allen’s Last Three Days on Earth as a Spirit, 1997). E ancora Jerome Hill, Nam June Paik, Julian Beck e il Living Theatre (con cui ha girato The Brig), Timothy Leary, Ken Jacobs, Yoko Ono.Per non parlare delle testimonianze legate alla comunità lituana di New York e al ritorno alle proprie radici, in film come Lost, Lost, Lost (1949-75) o Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971-72): il suo rapporto con la Lituana è sempre rimasto intenso e Mekas è stato ricambiato dalla patria natìa quando nel 2007 hanno deciso di intitolargli il Visual Arts Center di Vilnius, onore riservato solitamente ai defunti.

Negli ultimi anni Mekas è naturalmente passato al videotape, dimostrando di non essere un integralista della pellicola e ha iniziato perfino ad usare la rete, per realizzare il poderoso 365 Day Project – ha inserito sul sito jonasmekas.comun cortometraggio per ciascun giorno dell’anno –, celebrando in questo modo la sua idea di aderenza assoluta del cinema alla vita.

Quello di Mekas è un archivio aperto, infinito, senza tempo, nel senso che i materiali girati in un vasto arco cronologico sono stati assemblati magari anche a distanza di decennia. Sono tessere di mosaico ri-utilizzate in contesti sempre diversi, immagini che ritornano in nuove combinazioni, proprio come i ricordi riaffiorano nella nostra mente in vari momenti della nostra esistenza. Il suo stile è fatto di lampeggiamenti e intermittenze continue, accelerazioni, salti di montaggio, sovresposizioni, sottoesposizioni, ma soprattutto esposizioni multiple che permettono di lasciar sedimentare più volte le immagini sullo stesso supporto, semplicemente riavvolgendo la pellicola dentro lo chassis. Attraverso questi accorgimenti da un lato Mekas ha risparmiato celluloide, preziosa per chi si è sempre autofinanziato i propri cortometraggi (secondo la logica della dépense); dall’altro ha registrato lo scorrere del tempo e dei microeventi quotidiani, fissandoli mediante una scrittura incerta, sfocata, nervosa, frammentaria – in una sola parola “instabile” – come fossero il frutto di labili e parziali visioni neuronali. Tra uno sketch e l’altro compaiono didascalie informative, molto essenziali (scritte nere su fondo bianco realizzate sempre con lo stesso stile grafico). Suoni, rumori e musica sono stati registrati a parte, in un periodo coevo alle riprese. In alcuni passaggi l’autore ha aggiunto la sua voice over di commento. Lo stesso Mekas compare volentieri davanti alla camera, come nelle immagini che aprono Lost Lost Lost (tra le prime in assoluto da lui girate nel lontano ’49) dove, insieme al fratello Adolfas – anche lui filmmaker e docente universitario, morto tre anni fa – guarda in macchina, emozionato e divertito, alla scoperta del nuovo dispositivo appena acquistato.

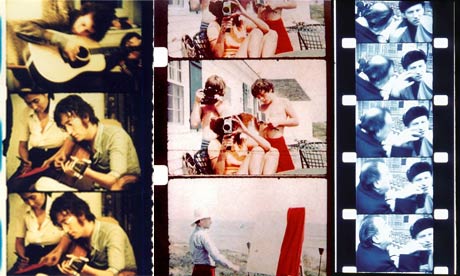

Tra i suoi numerosi “diari” ce n’è uno particolarmente significativo, ed è proprio quello riproposto a Pesaro: This Side of Paradise (1999). In questo esperimento Mekas – ospite di Warhol a Montauk, zona residenziale a sud di Long Island – frequenta per un periodo la famiglia Kennedy e decide di insegnare a John John e Caroline ad adoperare una cinepresa per le loro riprese amatoriali, filmando le spensierate vacanze ma anche la mamma Jacqueline mentre fa shopping per le strade di New York. Il cineasta si limita a montare questi “frammenti di una biografia incompleta” (come recita il sottotitolo del film) che risalgono ai primi anni ’70, solo nel 1999, come un’operazione di found-footage: lo sguardo è quello altrui seppure istruito da lui. Non c’è voyeurismo in tutto ciò, Mekas si è limitato a dare forma a materiali filmati da altri, dagli unici che ne avevano diritto, ovvero i giovani Kennedy. L’“angolo di paradiso” cui fa riferimento il titolo non è solo Montauk, cioè una tranquilla località balneare, quanto piuttosto un luogo dell’anima, il cinema stesso, che diventa per questi celebri ma sfortunati adolescenti un rifugio dalle tragedie che hanno colpito la loro famiglia: l’assassinio del padre e dello zio. This Side of Paradise sta a dimostrare che Mekas non è neppure l’autore di quelli che definisce sketch, diaries o notes. Chiunque può prendere in mano una cinepresa e documentare ciò che lo circonda. Mekas è solo l’intermediario tra il dispositivo e il pubblico. Il suo cinema – così come quello di Brakhage – è un cinema “naturale” e, proprio come Brakhage, tutta la sua filmografia ci ricorda che i filmmaker della sua generazione hanno sempre creato e agito in difesa del cineamatore.

NON SONO AMERICANO, MA LITUANO NEWYORKESE

Conversazione con Jonas Mekas

Che cosa resta oggi del New American Cinema. Cosa rimane di quella formidabile stagione, dal punto di vista teorico, estetico, politico, culturale?

Penso al NAC come a un albero che cresce, un giovane albero o anche un adolescente molto ribelle nei confronti dei suoi genitori. Oggi questa persona è cresciuta, ha 40 o 50 anni, è un uomo nuovo, ma conserva ancora un po’ di memoria, di ricordi, di giocattoli. Così il cinema oggi negli Stati Uniti incorpora in sé tutti i traguardi tematici, linguistici, stilistici e tecnologici degli anni ’60, li ha inglobati e trascesi e ora si trova da un’altra parte. Quel mondo è lontano da me, poiché sono anch’io altrove e faccio altre cose. Ma, nonostante tutto, c’è sempre dentro di me qualcosa di quell’adolescente.

Cosa si prova quando tanti compagni di viaggio un po’ alla volta escono di scena? Da Warhol a Ginsberg a Brakhage? Qual è stata la loro lezione?

Non c’è nessuna lezione, resta soltanto il loro lavoro. Tutti e tre hanno dato un grande contributo nel loro campo. Stiamo parlando di tre figure molto famose nei loro settori. Hanno delineato la pittura, il cinema e la poesia del loro tempo e la spinta propulsiva che hanno dato a queste forme espressive, sia in termini tecnici che tematici, è sotto gli occhi di tutti. Il cinema oggi non sarebbe quello che è senza Brakhage e Warhol e la poesia non potrebbe essere la stessa senza Ginsberg, senza un’opera come Howl.

Il suo ruolo di critico e di operatore culturale è stato centrale per la diffusione del cinema underground e non solo. Pensa di aver sacrificato spazio alla sua attività di filmmaker o ha sempre considerato i due impegni come un’unica cosa?

Il termine “underground” è sempre molto artificiale. Noi non ci siamo mai considerati “filmmaker underground”, ma filmmaker e basta. Queste definizioni sono sempre un’aggiunta ad uso del pubblico. Anche per questo non sono mai stato capace di analizzare me stesso. Ho sempre fatto le cose che dovevano essere fatte e che nessun altro stava facendo. Ho cominciato a scrivere sul “Village Voice” perché nessun altro scriveva allora di un certo tipo di cinema. Allo stesso modo ho fondato “Filmculture” perché negli Usa non c’era nessun altro periodico di cinema, mentre a Parigi c’erano i “Cahiers” e a Londra “Sight & Sound”. Ho dovuto creare la Filmmaker’s Coop perché nessuno voleva distribuire i nostri film, così come, più tardi, ho iniziato le proiezioni all’Anthology perché nessuno voleva mostrare i nostri film, né preservarli. Insomma non avevo altra scelta. Se non mi fossi dedicato a tutto ciò avrei potuto girare film ininterrottamente e oggi averne così tanti da non saper cosa farne. Penso sia stato un bene impegnarmi in altre cose. Ho realizzato film, ho scritto poesie, ma ho anche fatto tanto per i miei amici.

Le definizioni sono sempre delimitanti e spesso sbagliate, ma per comodità gli studiosi continuano ad usare il termine “sperimentale” a proposito del cinema che lei fa e promuove. Anche se, per esempio, un famoso libro di Noguez, ripubblicato un paio di anni fa in una nuova edizione in Francia, si intitola Eloge du cinéma experimental con l’ultima parola cancellata…

Meglio usare la parola “avanguardia” a proposito di autori come Brakhage, Kubelka, Bruce Baillie o Isidore Isou. Si, non possiamo parlare di film sperimentale perché non sperimentiamo, facciamo ciò che sentiamo e basta, cercando la maniera migliore per raggiungere certi risultati. Inseguiamo una visione o un’immagine oppure una forma, gli andiamo dietro per carpirla. Così questo cinema – che è iniziato con i Lumière o forse anche prima di loro – proseguirà con differenti tecnologie per creare immagini in movimento. Siamo felici di usare queste tecniche che sono egualmente buone. Tutto ciò è disponibile qui oggi e lo sarà anche domani. Puoi chiamarlo anche cinema sperimentale se vuoi, non mi preoccupa, perché la terminologia non significa nulla, è un nonsense.

Il suo cinema è un work in progress. Qualcosa che sembra non avere né inizio né fine e che viaggia parallelamente alla sua vita.

Il mio cinema è la mia vita. Cos’è una vita? E’ quello che tu fai, gli amici, i rapporti con gli altri, ciò che mangi, ciò in cui credi, ciò che filmi. E’ la mia vita. Non è qualcosa di parallelo, ma è il centro. Tuttavia c’è stato un inizio e ci sarà una fine. Ho iniziato quando ho noleggiato la mia prima cinepresa Bolex, nel lontano ’49 e, naturalmente, finirà quando morirò. Finché sarò vivo e avrò la mia Bolex e la mia videocamera, continuerò a fare tutto ciò. Questa è la mia vita.

Immagino che lei abbia ancora montagne di materiale filmato negli anni ma mai montato…

Si, ne ho ancora molto, ma non solo in pellicola, anche in video. Spero che possiate vedere molta di questa roba durante i prossimi anni.

Da qualche tempo con la diffusione del digitale sta scomparendo l’originaria diffidenza di molti suoi colleghi nei confronti del video, penso a un filmmaker “irriducibile” come Ernie Gehr. Crede che il video sia più adatto alla forma del “diario filmato”?

Si può scrivere un diario con la penna, con la macchina da scrivere, con il video, con la Bolex, con ogni cosa. Ma poi cos’è un diario? Sono appunti che prendi quando hai un po’ di tempo. I filmmaker d’avanguardia a New York hanno avuto uno strano rapporto con il video. Lo hanno sempre ritenuto uno strumento inferiore e pensavano che la cinepresa fosse superiore alla videocamera. Non sono mai stato d’accordo, ho sempre detto che ogni strumento per fare immagini produce un differente tipo d’immagine, ma sono tutti egualmente validi. Una camera 8mm non è inferiore a una macchina da presa 70mm, tutto dipende unicamente da quello che vuoi ottenere. L’atteggiamento verso il video è forse mutato intorno al 1985, quando la videoarte ha cominciato a rappresentare un classico, e abbiamo iniziato ad avere una prospettiva storica di quella che era stata la produzione video. Così i filmmaker lo hanno adoperato, anche quelli che erano realmente prevenuti verso di esso, come Ken Jacobs o Ernie Gehr. Lentamente si sono avvicinati al video e ora sono soddisfatti. Si tratta solo di accettare i nuovi strumenti per creare immagini in movimento. Anche il computer non è stato ancora accettato dai cineasti americani d’avanguardia. Ma è solo una questione di tempo.

Come mai ha iniziato a realizzare videoinstallazioni? Quale aspetto la interessa maggiormente esplorare?

Non sono molto sicuro che quello che faccio siano installazioni. Per me un’installazione è un’unica cosa che presenta differenti aspetti, dettagli che contribuiscono a svelare meglio la tua idea. Alla Biennale ho esposto su tre monitor tre differenti video, ciascuno ruota intorno al tema dell’Utopia. In un video parlo del concetto di utopia, schierandomi contro; un altro contiene immagini sull’utopia dell’artista di Soho che si riduce a un’utopia di tipo affaristico; il terzo è ambientato a Williamsburg (Brooklyn) e descrive l’utopia dell’emigrante del 1950, che diventa poi l’utopia dell’artista e che ora si sta trasformando nell’utopia affaristica. E il cerchio si chiude. Insomma tutti e tre i video sono collegati tra loro, ma attraversati da un forte senso dell’ironia.

Le fa piacere il fatto che da qualche anno il cinema mainstream attinga sempre di più alle tecniche e ai linguaggi del cinema sperimentale oppure è un danno? Penso anche all’estetica di MTV…

Un giorno, nel 1965, Gregory Markopoulos venne negli uffici della Cooperativa e disse: «Guardando la tv mi sono accorto che ci rubano le idee. Prendono tutte le tecniche create da Vanderbeek. Dovremmo fargli causa». Tutto quindi ha avuto inizio già a quell’epoca. Io solitamente gli rispondevo: «Nessuno potrà mai riprodurre i nostri film e usarli, poiché fanno parte di un vocabolario cui hanno vocabolario del cinema. Tutti possono attingervi e usarlo come credono. Quando guardi queste cose non puoi comunque dire che è come un film di Vanderbeek, poiché è totalmente differente». Poi accadde che Markopoulos citò in giudizio qualcuno in Germania per aver usato il suo termine “film as an art” o “film as art”. Ma tutto ciò era contrario alle leggi sulla proprietà intellettuale! Se io dovessi citare in giudizio – o se ogni filosofo e poeta cominciassero a citare in giudizio – gli altri, per l’uso di certe parole, che cosa accadrebbe? Naturalmente non diedi il mio appoggio a Markopoulos quella volta, che perse e si arrabbiò con me. Ma le cose vanno così. Tutto fa parte di un linguaggio cinematico. I risultati, le tecniche prodotte dai filmmaker d’avanguardia sono un patrimonio pubblico ed è giusto che tutti le possano usare.

Cosa pensa dell’attenzione e dell’interesse verso gli home movies che si sta finalmente verficando da alcuni anni a questa parte?

Non sono molto sicuro che gli home movies siano davvero accettati come qualsiasi altra cosa. Anche se oggi ci sono milioni di videocamere, non vedo nessun cambiamento della situazione. Solo alcuni filmmaker d’avanguardia stanno riscoprendo e usando questo materiale per fare nuovi lavori. Oppure gli antropologi. Nel 1972 partecipai a una conferenza sugli home movies e mi accorsi che gli antropologi prendevano in seria considerazione questo genere di film, poiché ritenevano che materiali come le feste di compleanno, i matrimoni, i viaggi, ecc. contenessero informazioni e riflettessero il pensiero e i sentimenti di un certo periodo storico, molto più di qualsiasi film hollywoodiano. Così sono 30 o 40 anni che gli antropologi collezionano e analizzano i film familiari. Ed è un modo davvero specialistico e scientifico di usare questi lavori.

A distanza di molti anni è rimasto inalterato il suo rapporto con la comunità e la cultura lituana che lei ha raccontato in diverse occasioni?

Sono ancora in contatto con la realtà lituana, anche se non sempre la capisco, così come loro continuano a non capire che cosa io stia facendo. Il problema è che sono molto possessivi. Se li lasci, immediatamente dichiarano che sei un esule, che li hai traditi. Ricordo che i lituani non si interessavano molto né al mio amico George Maciunas, né tanto meno al movimento Fluxus. Alcune persone ritenevano Maciunas un americano, poiché aveva realizzato la maggior parte dei suoi lavori negli Usa, mentre lui si è sempre considerato un lituano, come me – anzi io mi considero un lituano e un newyorkese, ma non un americano.