Ha lavorato nel fango, girando intorno alla fontana numero 32 per giorni, ma finalmente Margherita Moscardini – un fisico da folletto dei boschi che sprigiona una grande energia e una concentrazione zen – può tirare un respiro di sollievo. La prima tappa del suo progetto è passato dalla carta alla terra (e all’acqua), in attesa che venga disseminato per l’Europa. Ha preso forma, è lì, nel parco Alcide Cervi, a Reggio Emilia, scala 1:1, grazie al sostegno di Collezione Maramotti e del comune. Inventory. The Fountains of Za’atari è un’utopia divenuta realtà: un’idea perseguita negli anni, fin da quando l’artista livornese ha cominciato a studiare la condizione degli apolidi e l’architettura emergenziale (alla Columbia University di New York). Poi, dopo l’incontro con Kilian Kleinschmidt, ex funzionario Unhcr, tutte le sue riflessioni si sono convogliate in un solo luogo: Al Za’atari Refugee Camp, nel governatorato di Mafraq, in Giordania. Una città immaginata come transitoria che però ha finito per accogliere centinaia di migliaia di persone ricreando infrastrutture – scuole, ospedali, uffici – e reticolati urbani. Non solo, al suo interno sono tornate a germogliate le «radici» arabe – architettoniche e sociali – per assicurare un senso di appartenenza a chi vi sostasse per lungo tempo. Moscardini ha realizzato una mappatura in collaborazione con la giornalista Marta Bellingreri e il gruppo di lavoro diretto dall’ingegnere Abu Tammam Al Khedeiwi Al Nabilsi, per classificare i cortili e le fontane presenti nelle «case» del campo. Nella Pattern Room della Collezione Maramotti, inoltre, si è inaugurata la mostra: opere, video e disegni documentano i momenti salienti del progetto (fino al 28 luglio).

«A Za’atari, per ogni famiglia che arriva c’è una tenda, che poi è sostituita dai containers – spiega Margherita Moscardini – . Dopodiché, su iniziativa privata, vengono spostati attorno a un vuoto: è il modello della casa araba tradizionale. Stanze che affacciano su un cortile interno che spesso al centro ha una fontana».

Come ha proceduto verso la definizione del progetto?

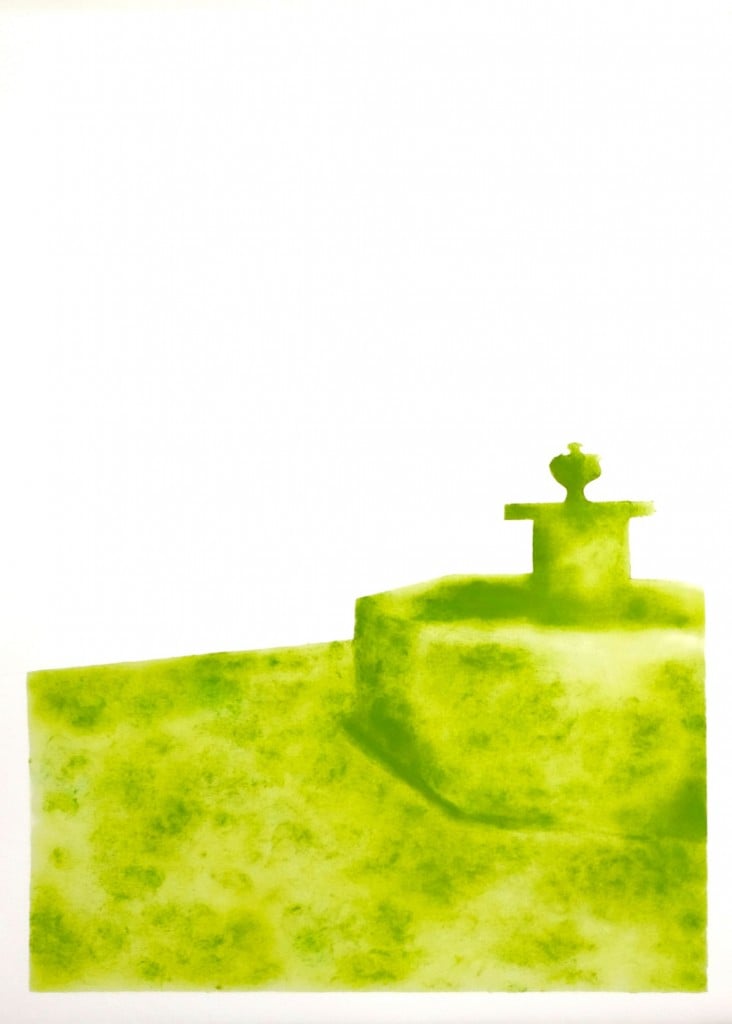

Grazie al lavoro a distanza con Kylie Kleinschmidt, il coordinatore manager del campo, abbiamo formulato un inventario di questi spazi architettonici realizzati dai residenti siriani a Za’atari. L’idea guida era quella di generare un circuito virtuoso di acquisizioni dei loro modelli di cortile (che ho riconosciuto come sculture), immaginando una diffusione in luoghi pubblici europei attraverso l’acquisizione di municipalità o istituzioni legate alle arti. Le royalties del modello vanno a beneficio del progettista originario, il rifugiato. Mi considero solo una mediatrice: il mio progetto è l’attivatore di un dispositivo. Con la Collezione Maramotti e la città di Reggio Emilia abbiamo riprodotto il modello di fontana n. 32; sul lato, è inciso il nome del proprietario – Fida Khalid Qazaq – e il suo distretto, il 4. Vi risiede chi proviene dalla Ghouta orientale, la zona est di Damasco dove si sono concentrati tutti i mali del mondo.

Con la riproduzione dei cortili si narra anche la storia di una famiglia siriana?

Il permesso che avevamo nel campo di Za’atari, avendo durate di tre settimane per volta, ci ha fatto stabilire relazioni. La costruzione di un rapporto è difficile: giornalisti e visitatori hanno poche ore, annotano informazioni e vanno via. Sono arrivata là con la consapevolezza che il progetto poteva modificarsi in corso d’opera. Ho trovato siriani felici di collaborare: riconoscevano in quegli elementi architettonici il loro senso della casa, un valore identitario. La famiglia che possiede la fontana riprodotta a Reggio Emilia è nel campo dal 2013. Lui, Qazaq, era lì con il padre e la moglie Amina, impegnata con Save the children. Avevano una fattoria in Siria, dove irrigavano i terreni con sistemi che coprivano grandi estensioni. La madre e le sorelle di Amina, fino all’anno scorso, erano ancora nella Ghouta orientale. Assediate.

Perché ha scelto come elemento simbolo la fontana?

Za’atari è la quarta città della Giordania per dimensioni e popolazione, con infrastrutture e investimenti stranieri enormi. Eppure ha sempre continuato a essere informale, temporanea. Il 28 luglio compirà sette anni, confermando che i campi sono realtà urbane destinate a durare. Kleinschmidt in una intervista parlava di una città piena di fontane. Tutti desiderano tornare a casa, ma nel frattempo provano a ricreare la loro Siria. Nell’architettura e nell’abitazione araba, il cortile coagula i precetti e la vita sociale, le strutture della famiglia sono riflesse in questo spazio che ostacola lo sguardo dell’estraneo. Il campo di Za’atari non può essere censito: è vivo, si trasforma ogni giorno, le famiglie si allargano. La fontana è la casa che rispecchia questa transitorietà.

Lei ritiene che Za’atari possa essere un modello virtuoso di città del futuro. Non è un concetto un po’ spericolato?

Dobbiamo fare i conti con il nostro presente. Ad Amman e in Libano esistono campi palestinesi da 70 anni. In genere, i campi durano dai 7 ai 17 anni. Non si sfugge: siamo una civiltà di 68, 5 milioni di persone costrette a spostarsi per ragioni climatiche, guerre, economiche. Sono numeri destinati a crescere. Allora sarebbe meglio unire le menti più brillanti del mondo – dagli accademici agli istituti di ricerca alle università migliori, esperti in nuove tecnologie, urbanistica, intelligenza artificiale – mettendo le competenze a disposizione del fallimento più grande al quale abbiamo assistito in questi anni: quello della distruzione della Siria. È il paradigma triste di questo tempo. Non siamo stati capaci di difendere il mito, l’origine della civiltà. Dal 2011 al 2015 si è sfaldato tutto. L’Europa se ne è accorta solo nel 2015, quando la Siria si è spostata in massa e l’ha spezzata, facendola vacillare.

La disseminazione del progetto vuole lanciare una rete in tutta Europa?

È un circuito per implementare l’economia del campo, mi considero al servizio di questa idea. È importante che tali oggetti (che sono anche spazi) diventino giuridicamente extraterritoriali. Le arti oggi più che mai hanno la possibilità di emanciparsi dalla propria autoreferenzialità, trasformandosi in dispositivi efficaci che agiscano con forza dentro il presente. Noi stiamo lavorando affinché i cortili con fontana siano qualificati come l’alto mare, ossia spazi sopra cui non può vigere la sovranità di nessuno stato.