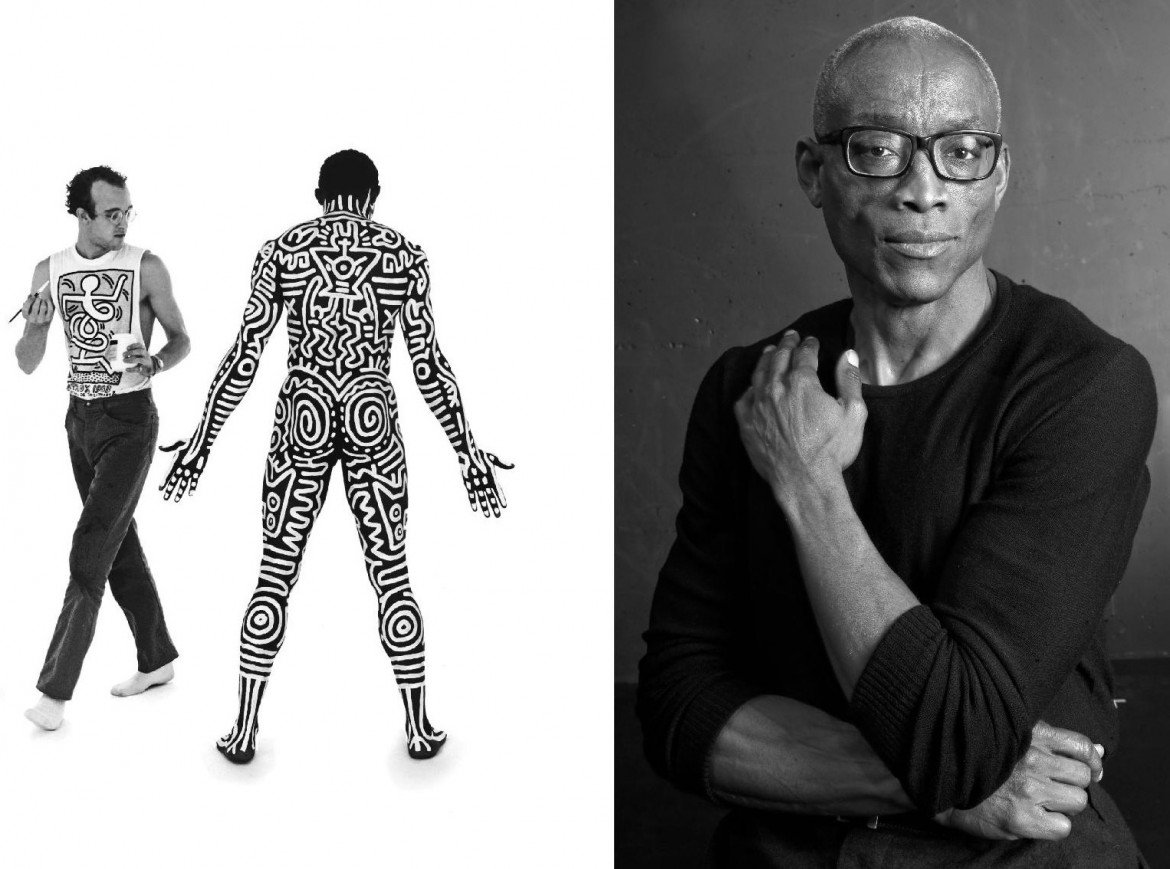

Chi, trovandosi a Bologna nel febbraio 2018, si è dedicato a un giro in Pinacoteca, ha potuto trascorrere qualche tempo nelle stanze occupate dalla mostra Party of Life, focus sull’attivismo politico e culturale di Keith Haring attraverso una selezione (non sempre efficace) di poster, stampe, ephemera e videoproiezioni. Fra le opere chieste in prestito, catalizzava lo sguardo il racconto per immagini della performance allestita assieme al danzatore Bill. T. Jones: questi, a Londra nel 1983, si prestò a venir ricoperto dalle forme care al graffitista statunitense, tracciate sul suo corpo col ricorso alla vernice bianca. L’incontro fu ripreso da Arnie Zane (partner di Jones) e fotografato da Tseng Kwong Chi, imponendo quel momento fra gli interventi più iconici nel catalogo dell’artista.

Il filmato esposto a Bologna lasciava però assai perplessi: immagini così celebri, familiari non solo alla cerchia ristretta di fan e specialisti, avevano infatti subito una pesante censura, tesa a cancellare con un blurring imbarazzante il sesso del ballerino, che al contrario si era visto conferire dalla pittura un’evidenza innegabile grazie all’applicazione di alcune strisce orizzontali in sequenza.

Superato il primo sconcerto per una decisione tanto arbitraria – nel luogo che ospita alcune fra le figure più perturbanti nella storia dell’arte occidentale, in primis il Sansone vittorioso di Guido Reni, dipinto negli anni dieci del Seicento per uno dei camini di Palazzo Zambeccari – si usciva dalla pinacoteca con la consapevolezza del sentimento di Unheimlich ancora connesso a quell’azione fortunata, il cui portato icastico in termini di utilizzo del ‘black body’ e di ‘white gaze’ continua evidentemente a interrogare gli spettatori.

Apparirà allora tanto più necessario che, con un saggio pubblicato dalla Duke University Press in un’edizione di grande eleganza grafica, Ricardo Montez – associate professor alla New School e da più di vent’anni implicato negli studi consacrati all’artista – riparta da questo set fotografico per esaminarne l’oeuvre, articolata e contraddittoria: Keith Haring’s Line Race and the Performance of Desire (pp. 168, 25 illustrazioni a colori, $ 23,95).

Proprio riflettendo sul lavoro comune condotto in quell’occasione, il volume dà avvio a un’ampia inchiesta sulla costante feticizzazione dell’alterità razziale agita da Haring, da una parte questionandone l’ispirazione ‘primitivista’ (alla base della preferenza per segni archetipici, di lettura immediata), dall’altra scandagliando la complessa trama dei suoi scritti e dei materiali di archivio connessi alla sua attività, l’occhio rivolto in particolare ai diari del graffitista pubblicati nel ’96 dalla Penguin a poco più di un lustro dalla morte del giovane seguita a un’infezione da HIV.

Tale ricerca fa eco, con ogni evidenza, a un diverso contributo, risalente al 2007, col quale Arnaldo Cruz-Malavé ha voluto ripercorrere l’esistenza di Juan Rivera (alias Juanito Xtravaganza), fra gli amanti storici di Keith quello che ne condivise l’esistenza dal 1986 fino ai mesi di poco precedenti alla scomparsa: il suo libro – dedicando attenzione alle memorie del ragazzo di origini portoricane, inserito nella ball culture newyorkese e coinvolto nella vita professionale del compagno più famoso – ha valorizzato il vincolo di interscambio intessuto dalla coppia, messo in ombra nella timeline haringiana stabilita dalla biografia ufficiale composta da John Gruen nel ’91. Una simile démarche ha inteso evidenziare il debito contratto dall’artista nei confronti della street culture e dell’universo hip hop a lui contemporanei, legati a un immaginario latinx allora in voga nel sottobosco urbano dell’East Village; e tuttavia il ricorso agli utensili dell’oral history ha imposto all’analisi di Cruz-Malavé una rovente incandescenza emotiva, misurata in pieno dallo studioso ma separabile solo con grande difficoltà dall’urgente recezione delle sue tesi.

L’impatto di una testimonianza siffatta può d’altronde essere calcolato pensando che – con l’obiettivo di celebrare il cinquantennale di Stonewall nel 2019 – sia stato posto all’ingresso dei pisciatoi maschili dell’ LGBTQ Center di New York (decorati per l’appunto da Haring) un ricordo fotografico intitolato a Juanito, associandolo a materiali disparati raccolti per rievocare altri aspetti ‘dimenticati’ della queerness cittadina. Non stupisce pertanto che Montez si astenga dal riannodarsi in maniera diretta a questa linea interpretativa: differenziando i propri argomenti sia dal punto di vista tematico, che da quello metodologico, lo storico affronta secondo una prospettiva squisitamente critica una serie alternativa di case studies, selezionati comunque per arricchire un’analoga prospettiva di indagine.

Il libro si sofferma così a vagliare la relazione di Haring con Juan Dubose, il primo partner portoricano dell’artista dopo il suo arrivo a Manhattan, anatomizzando un loro straordinario ritratto eseguito da Andy Warhol nel 1983; passa poi a ricostruire il legame professionale stretto con il writer Angel Ortiz, noto come LA II o LA ROCK, e con Grace Jones, per una serie di popolari uscite della cantante al club Paradise Garagsulla metà degli anni ottanta (oltre che per il video della hit di successo I’m Not Perfect, But I’m Perfect for You); torna infine a ponderare l’ambizione alla ‘non-whiteness’ ribadita da Haring in scritti numerosi, valutandone il rilievo rispetto a un background intellettuale costituitosi attraverso un accidentato cursus scolastico (dall’Ivy School of Professional Art di Pittsburgh alla School of Visual Art) e nell’incontro decisivo con l’ambiente multietnico e cosmopolita della Grande Mela, prima della gentrificazione imposta dal governo Giuliani lungo gli anni novanta.

Nella stessa ottica Montez si preoccupa di racchiudere ogni episodio in un’efficace cornice teorica, nutrita delle proposte di personalità quali José Esteban Muñoz (autore di Disidentifications. Queers of Color and the Performance of Politics, 1999) o George Marcus: da quest’ultimo mutua l’idea di ‘complicity’ come griglia interpretativa indispensabile per soppesare le diverse collaborazioni orchestrate da Haring con uomini e donne di colore, al fine di ricondurre l’ambiguità dei singoli rapporti a schemi di potere sbilanciati e a prospettive commerciali non meno ingiuste, senza comunque condannare nessuno dei protagonisti a una totale assenza di agency.

All’interno di un simile quadro ermeneutico, particolarmente convincente risulta la proposta di legare gli scambi duraturi avuti da Haring con Ortiz alle dinamiche del ‘trade’, termine sottratto al gergo novecentesco dell’hustling (che aveva in New York un centro nevralgico sulla piazza di Times Square). Con questa parola si suole far riferimento all’inclusione di un soggetto autodefinitosi eterosessuale in una dimensione di desiderio omoerotico, attraverso il mercimonio o un processo di fascinazione. Tale categoria descrive il consapevole, mutuo sfruttamento perseguito dai due artisti nel corso della loro collaborazione: tuttavia, non esclude da un simile legame sentimenti di reciproca affezione e di stima, complicando le ragioni mercantili attraverso una queerizzazione degli affetti, aprendo il dialogo interraziale a un terreno stratificato di moventi e fini.

Keith Haring, performance come complicità interrazziale

Editoria U.S.A.: Ricaro Montez, "Keith Haring’s Line Race and the Performance of Desire", Duke University Press. Le complesse implicazioni estetiche e sociali nel rapporto dell’artista newyorkese con i corpi e la cultura neri

A sinistra: Tseng Kwong Chi, "Bill T. Jones Body Painting by Keith Haring", 1983; a destra, il dancer Jones oggi

Editoria U.S.A.: Ricaro Montez, "Keith Haring’s Line Race and the Performance of Desire", Duke University Press. Le complesse implicazioni estetiche e sociali nel rapporto dell’artista newyorkese con i corpi e la cultura neri

Pubblicato 3 anni faEdizione del 3 gennaio 2021

Pubblicato 3 anni faEdizione del 3 gennaio 2021