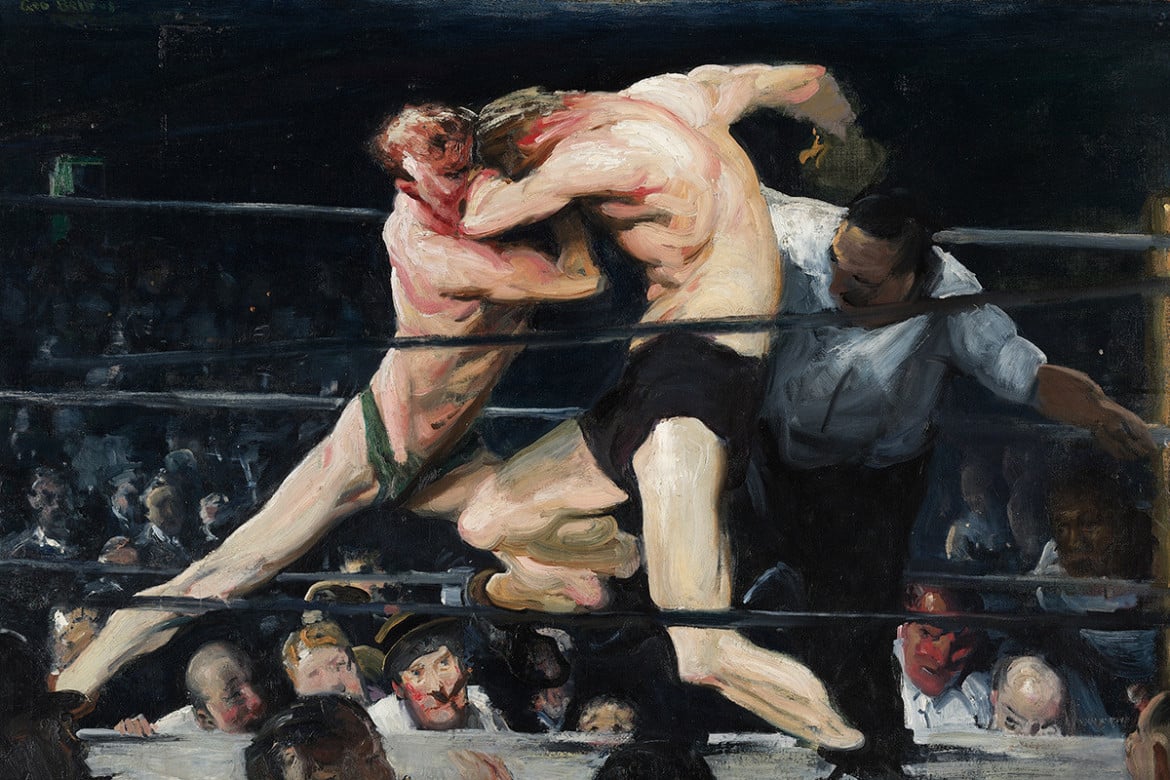

La vita assomiglia alla boxe, ma la boxe assomiglia soltanto alla boxe: è stata una donna, Joyce Carol Oates, a chiudere in questa tautologia dimezzata il senso del pugilato, lo sport (se sport si può chiamare una perfetta realizzazione del darwinismo sociale) che più di ogni altro ha rappresentato la natura conflittuale del Novecento, in un saggio del 1987, On boxing, costruito come una vera e propria antropologia in atto: Oates ne deduce, in conclusione, come la crisi e la progressiva marginalizzazione della boxe nei paesi più evoluti (negli Stati Uniti in primis ma anche in Europa) si spieghi proprio con il fatto che la boxe è capace di mostrare in maniera esplicita, persino brutale, la violenza occulta che governa le società avanzate e tecnologiche.

E sembrerà paradossale ma l’anatema che il senso comune oggi scaglia sulla boxe corrisponde fatalmente al blocco di quanto si chiamava un tempo l’ascensore sociale, perché la boxe è stata a lungo un mezzo di emancipazione per i bianchi proletari e i neri del ghetto, così come rinvia alla obsolescenza dello spirito critico proprio perché oggi è ritenuto sconveniente esibire i conflitti e la lotta di classe all’interno delle nostre società.

Reportages 1981-2008

D’altronde un secolo ormai di letteratura e cinema altro lo hanno documentato, da Jack London (specie nel piccolo capolavoro dal titolo Una bistecca) all’Hemingway dei Quarantanove racconti, a un film come Anima e corpo (’47), cruda epopea urbana con un ipernaturalistico John Garfield, regia di Robert Rossen e soggetto del grande Abraham Polonsky (entrambi militanti comunisti e presto blacklisted in pieno maccartismo), quando già autunnali e nostalgici appaiono ad esempio sia il film di Martin Scorsese, Toro scatenato (’80), sia The Fight (’75), l’instant book che un Norman Mailer in postura più che mai gladiatoria dedica al match celeberrimo tra Foreman e il Muhammad Ali, disputatosi il 30 ottobre del ’74 a Kinshasa, suggello dell’agonismo pugilistico secolare e insieme ritorno simbolico dei campioni alla terra dei padri. Tant’è che On boxing di Oates, appena dieci anni dopo, viene scritto nei modi di una meditazione in morte. Ed è ancora una volta una donna – la americana Katherine Dunn, autrice di romanzi, attiva in piccole testate indipendenti e scomparsa prematuramente nel 2016 – a scrivere di lì a poco una fenomenologia, stavolta terminale, della boxe, quasi il reliquiario di una attività che in Occidente appare ormai del tutto recessiva, Il circo del ring Dispacci dal mondo della boxe (traduzione di Leonardo Taiuti, 66thand2nd, «Attese», pp. 272, € 17.00).

Il volume riunisce e riorganizza una serie di reportages, databili fra il 1981 e il 2008, divisi in tre sezioni: la prima tratta il pugilato quale pedagogia (le palestre, i gym in cui si sono formati i campioni eponimi, scampati alle risse di strada e alla criminalità), la seconda analizza l’impatto sociale di uno sport che non può essere soltanto uno sport per tutta una serie di implicazioni sociali e culturali, la terza infine concerne un presente in cui alla obsolescenza del pugilato si tenta di opporre la sua sostanziale mediatizzazione, come fosse «una sorta di orchidea le cui radici affondano nei casinò e il cui fertilizzante sono le luci delle tv nazionali».

Dunn è una vera appassionata, la sua attitudine è materialista, attenta alla grammatica del pugilato e ai gesti di violenza ritualizzata, parzialmente sublimata, che lo contraddistingue, mentre il suo sguardo è critico specialmente nei confronti dell’interdetto sociale, ambiguo e ipocrita, che non smette di colpire la boxe. La pagina di Dunn è tipica del giornalismo culturale americano, lavora sull’accumulo di infiniti e solo apparenti dettagli, ha ritmo e respiro, denota una conoscenza della materia sempre di prima mano, davvero degna erede di Nat Fleischer, il piccolo ebreo di Brooklyn, lo scrittore hemingwayano e biografo dei grandi pugili che diresse per mezzo secolo fino al ’72 Ring Magazine, autentica bibbia degli intenditori.

La figura prevalente nello stile di Dunn è la parte per il tutto, la sineddoche, e qui basterebbero le pagine dedicate a qualcosa che persino gli appassionati trattano con negligenza, le fasciature, bende che stringono sotto i guantoni le dita e le nocche del pugile, oppure il capitolo sui misteriosi cutmen, «cucitori di tagli», coloro che fra gli assistenti del pugile, siano essi dei clinici o più spesso dei semplici chiropratici, hanno il compito di chiudere le ferite durante l’incontro con miscele di adrenalina o più o meno misteriosi unguenti. Ma la zona pulsate de Il circo del ring è riferita alla nascita recente e all’immediata evoluzione della boxe femminile, a smentita di quella che Dunn definisce «una pratica zen per spartani» ossia «la polverosa ideologia secondo cui questo sport è da sempre un baluardo dei maschi». Nota al grande pubblico tramite Million Dollar Baby (2004), il film di Clint Eastwood che ne rivela tutto il potenziale di forza e di bellezza plastica, la boxe femminile, a lungo praticata semiclandestinamente negli Stati Uniti, viene riconosciuta attività professionistica grazie innanzitutto alla azione legale e al battage organizzato in solitudine da Dallas Malloy, figlia di agiati intellettuali, femminista, ma patita di boxe e decisa a salire sul ring a qualunque prezzo se anche per le femmine, nota la scrittrice fornendone il ritratto, «l’essenza della boxe è costituita da due persone, dalla loro identità e dalla complicata reazione chimica che si verifica nel momento in cui si scontrano sul ring».

La boxe femminile è perciò un contrappasso per la boxe maschile, il cui ultimo emblema è Mike Tyson, la macchina-da-pugni che nel ’97 prende letteralmente a morsi il suo sfidante e subito l’America ne fa un reprobo, la prova provata della ferinità della boxe.

La tragicità di Tyson

Sospettosa del coro unanime, attratta invece dagli esibiti eccessi dell’ex campione (tanto quanto Oates che però, va detto, è mediocre biografa in Tyson, Mondadori 2003), Katherine Dunn gli dedica un profilo ispirato muovendo dalla insolenza e sfacciata cattiveria di altri atleti che la pubblica opinione ha biasimato a mezza bocca, talora con una indulgenza molto prossima alla complicità. La scrittrice si interroga sul processo di «mostrificazione» di Tyson, che definisce la figura più tragica dello sport mondiale causa la reiterata persecuzione, i marchi di infamia prodigatigli dopo identiche intemperanze ad altri, per l’appunto, perdonate.

Dunn muove dal punto in cui Oates si era fermata e cioè dalla inammissibilità sociale di una pratica sul serio rivelatrice: infatti Tyson è l’uomo nero d’America perché porta in piena luce, con violenza squassante, tutto il «bianco» che non deve essere svelato e neanche nominato: perciò è vero che, se pure a volte somiglia alla vita, la boxe in effetti assomiglia soltanto alla boxe.