Jean Dubuffet, cancellare tutto per ripartire

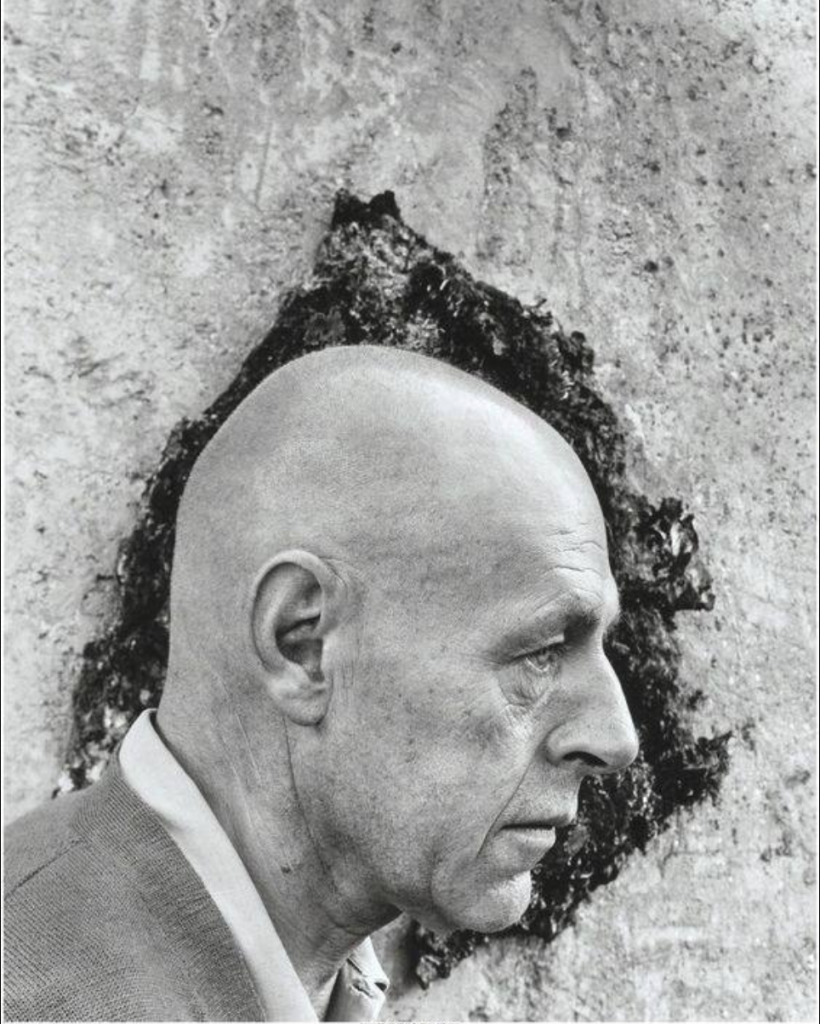

Continuano, senza soste, le celebrazioni di Jean Dubuffet (Le Havre, 31 luglio 1901 – Parigi, 12 maggio 1985). Ogni mostra un contributo per quel programma globale di studi necessari per ripercorrere le nuove strade espressive messe in campo in oltre sessant’anni di lavoro. Dopo il Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière, a pochi chilometri da Bruxelles, che tra maggio 2020 e giugno 2021 ha ripercorso l’impegno grafico di Dubuffet poi riproposto, nel 2022, alla Fondazione Dubuffet di Parigi, e la mostra alla Fondazione Gianadda di Martigny, costruita con il Centre Pompidou (3 dicembre 2021-6 giugno 2022), ecco la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma festeggiare l’11 gennaio scorso i cento anni di Lorenza Trucchi, la storica dell’arte amica di Dubuffet, al quale ha dedicato la fondamentale monografia del 1965 edita da De Luca e l’antologica del 1989-’90 alla stessa GNAM.

Sarà questo museo a ricevere da Lorenza, nel 2016, il dipinto La vie pastorale II, 1964, olio su tela, cm 89×116, avuto proprio da Dubuffet che «non è stato solo un artista tra i più originali e innovativi del Novecento, è stato un filosofo e un riformatore che ha elaborato un pensiero e una dottrina sistematici. La sua opera, a un tempo costante e mutevole, sebbene si possa analizzare a vari livelli servendosi di diverse chiavi di lettura, deve essere intesa e vissuta nella plenarietà di un messaggio che è soprattutto di libertà: libertà di riprendere la natura dagli inizi» (cfr. Carteggio, Dubuffet – Trucchi, Roma, 2014).

Muove da questo incontro il susseguirsi di esposizioni, tutte da vedere, al Guggenheim di Bilbao (fino al 21 agosto), al MIG. Museo Internazionale della grafica di Castronuovo Sant’Andrea (chiusasi il 28 luglio), al Musée cantonal des Beaux-arts di Losanna (fino al 18 settembre), al Musée d’Art Roger-Quilliot di Clermont-Ferrand (fino al 30 ottobre).

Dalla preistoria di Dubuffet (Paysage d’Algerie, del 1919), ricca di disegni utili per sconfessare quanti credevano che l’artista non sapesse disegnare in maniera tradizionale, alle nature morte del 1922-’25, l’insoddisfazione per le accademie si fa subito evidente, come le prime amicizie (Suzanne Valadon, Utrillo, Léger, Gris, Masson, Leiris), le subitanee crisi di coscienza e i molteplici interessi (la musica, la filosofia, le lingue, la letteratura), i dubbi sul valore dell’arte e della cultura inquinate dal cerebralismo. Parigi sta dietro al cubismo? Dubuffet guarda a Matisse e a Dufy, alla cosiddetta scuola di Montparnasse, poi École de Paris, non frequenta il Quartiere Latino ma la periferia che gira in bicicletta col berretto da operaio.

Cendrars e Henry Miller, il dadaismo, sono la cura per un’arte sclerotizzata e una cultura scolastica. Immagini del metro e didascalie di Jean Paulhan si mescolano ai ritratti di Léautaud, di Artaud, alle donne con corpi enormi e teste piccolissime, dalle «forme molto barbare», ironiche e demistificatrici, anticulturali, ma in quella cultura immerse per compiere una celebrazione magica, di tipo scaramantico.

Iniziano così le serie di Dubuffet, quasi fosse rimasto il disegnatore industriale ventitreenne dell’impresa di Buenos Aires e si prefiggesse scopi didascalici. Il Prospectus aux amateurs de tout genre, pubblicato da Gallimard nel 1946 e riapparso in Italia con Allemandi lo scorso anno, indirizza la Compagnie de l’Art Brut e le serie annuali dei Paysages grotesques (1949), dei Corps de Damase (1950), dei Sols et Terrains (1951), di Terres radieuses (1952), delle Pates battues (1953), delle Petites statues de la vie précaire (1954), degli Assemblages d’empreintes (1955), delle Boutes et chaussées (1956), dei Lieux cursifs (1957), dei Phénomènes (1958) e così via. Torrenti, acque, sassi e farfalle della Savoia, muffe di muri graffiti, impasti di terre fangose, paesaggi con relitti abbandonati, minerali e materiali botanici entrano nella sua opera che, giorno dopo giorno, insegue una sorta di genesi organica, simile alle radici, alle spugne, ai licheni.

Il ciclo dei Phénomènes, che proprio la Trucchi, insieme a Dubuffet, allestì in Palazzo Grassi nel 1964, realizzato in litografia e composto da 324 fogli, è l’espressione più alta di quegli anni, legato com’è alla natura e ai suoi fenomeni in perenne divenire, proprio come i dipinti a cui si apparenta (Topographies, Texturologies, Matériologies) «pour la mise en spectacle des figurations», dove tutti i meccanismi della visione tendono a liberarsi di ogni elemento definito, di tutti i conformismi come di tutte le semplificazioni, per arrivare a comprendere i meccanismi che animano le essenze profonde delle cose.

La litografia è una tecnica che affascina Dubuffet, da sempre capace di controllare i molteplici passaggi esecutivi: dalla preparazione della pietra alla scelta della carta, alla stampa stessa, tutti necessari a un rinnovamento iniziato con il suo inventore, Aloys Senefelder, e attivo fin dalle prime prove esposte alla Galerie Drouin nel 1944 e con esiti di grande interesse alla Pierre Matisse di New York nel 1947. Nelle Notes sur les lithographies par reports d’assemblages et sur la suite del phénomènes questi passaggi sono chiaramente indicati: uso della pietra calcarea, disegno con una sostanza grassa, quasi sempre incolore, rullo d’inchiostro nero, tiratura al torchio. E, tra il 1958 e il 1962, portano a un risultato di assoluto rilievo, a un autentico repertorio di immagini cosmiche: un «univers phsico-chimique inconnu», «une sort de classification raisonnèe» degli elementi della natura, impronte di fenomeni che analizzano muri, pietre, oggetti, trovando i loro inizi nelle 125 litografie degli Assemblages d’empreintes del 1953.

Naturalmente, un lavoro così imponente, durato anni, significò mettere in piedi un vero e proprio cantiere composto da cinque stamperie (tra le prime: Mourlot e Desjobert) e diversi litografi capaci di seguire con dedizione le molteplici operazioni della «collection de matrices primordiales» attraverso un «regard de culture».

Siamo negli anni cinquanta. I movimenti fisici reperiti nella terra vengono paragonati e accomunati a quelli psicologici, gli uni tradotti nelle forme degli altri che acquistano così, con eccezionale sapienza pittorica, ora una connotazione metafisica, ora una vera e propria celebrazione della materia primitiva, in sostanza quell’ansia, nella lotta tra materia e forma, tipica di chi cerca nuove strade espressive sollecitando l’intelligenza con tutto quanto lo circondi. «Pensavo – dirà anni dopo – che le cose ritenute informi erano tali soltanto per le idee ricevute dalla cultura greco-latina». L’Hourloupe (1962-’74), forse il culmine del mestiere e della capacità di metamorfosi pari alla sapienza alchemica, segna l’abbandono della natura per un mondo parallelo, coloratissimo, alienato, privo di riferimenti alle cose di ogni giorno. Il polistirolo dà rilievo ai dipinti e ai disegni fatti scultura, l’una accanto all’altra, in una sorta di teatro, di «coucou-bazar», di spettacolo della vita dove uomini vestiti da Dubuffet si muovono abitando l’arte, non subendola. «L’arte è dominio della fantasia. Non c’è niente di più pericoloso per la fantasia dell’assoggettamento a una ragion di Stato e del fatto di essere amministrata dalla collettività, cosa che implica un controllo e una direzione obbligata. L’arte deve essere individuale, personale e producibile da chiunque, e non una faccenda delegata a pochi mandatari».

L’antico atteggiamento anticulturale è nell’aspirazione dell’art brut, all’istinto visionario, al gesto, alla smorfia, alla creazione estranea al circuito dell’«asfissiante cultura», senza distinzione tra figura e parola, o cancellando tutto quanto ha ricevuto fino a quel momento per ripartire, come Queneau, in maniera diversa. E un continuo ripartire sono le nuove serie, le sue architetture, che rifuggono dall’intervento ordinato e selettivo concepito dall’uomo umanista per riflettere piuttosto il frastuono delle voci indistinte che ci vengono presentate dal nostro stesso universo.

Altri avevano già percorso queste strade, ma la delicatezza e la veemenza di Dubuffet sono pari alla sua grandiosità. L’aspirazione a essere sempre nuovo e diverso, la «strategia oscillatoria», come acutamente la chiama Lorenza Trucchi, lo salvano dagli abbandoni ottimistici. L’Hourloupe prima, i «Théatres de mémoire» poi, «palcoscenici oscillanti e cangianti dove si susseguono i mutevoli contrastanti momenti dello sguardo», si aprono su un orizzonte che non ha abbandonato la linea della ricerca filologica nutrita dalla sua stessa pittura. L’esperienza sorveglia il linguaggio senza negarlo all’avventura della deformazione di una materia che già dai tessuti superficiali mostra la sua duttilità, la sua degradabilità, il suo esibizionismo. Centinaia di dipinti, chilometri di segni, ogni serie uno strato linguistico, si sintetizzano per ricrearsi e confondersi, come campionature di memoria, nel nuovo assemblage di materie sottratte al caos del cosmo e al magma della nostra comunicazione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento