Jacques viene da Jack, lo sventurato eroe del romanzo di Alphonse Daudet; Villon, dal poeta maudit del Quattrocento francese. Nato Gaston Duchamp, fratello maggiore di Marcel, muta il nome in Jacques Villon nel 1895, a vent’anni, per tenere al riparo il padre, rispettabile borghese di Rouen, dalle possibili noie di una sua prima attività come disegnatore satirico. Eppure: «L’atmosfera di “pittura” che c’era nella mia famiglia mi sembrava naturale»; «Mia madre disegnava. Mio nonno era pittore e incisore. Aveva per me l’influenza di un testimone, ma non mi dava consigli», dice Villon in una storica conversazione con Dora Vallier, 1955.

L’atmosfera di pittura che c’era nella famiglia Duchamp si può avvertire, tuttora, al Musée des Beaux-Arts di Rouen, nelle stanze subito a sinistra dell’ingresso: Gaston, cioè Villon, il primogenito, e poi via via Raymond, cognome d’arte Duchamp-Villon, Marcel, Suzanne, i quattro fratelli artisti, figli del notaio Eugène e di Lucie che disegnava, partecipi da ragazzi, nell’aria flaubertiana della vecchia Rouen, di una vita coltivata, allenata agli svaghi intelligenti come gli scacchi, la musica, le letture, danno vita, qui, a un insieme discreto e utopico, dove la circostanza di provincia confina facilmente, quasi inavvertitamente, con gli abissi dell’espressione e della conoscenza.

Fortuna all’Armory Show

Di Villon, al museo di Rouen, non compaiono le opere maggiori, per le quali bisogna recarsi in America, dove, per merito dell’Armory Show, 1913, ottenne, già quasi quarantenne, una notevole fortuna collezionistica, come del resto i fratelli Raymond e, soprattutto, Marcel. Non ci sono neanche tele di esemplare avanguardia, come Soldats en marche, 1913, del Centre Pompidou, o Jeu (ou Table d’échecs), 1919, della parigina galerie Louis Carré – le sue uniche, forse, che ancora godano di un rilievo manualistico. Ma quel che di Villon si può vedere a Rouen risponde perfettamente al carattere umile, concentrato, solitario della sua missione artistica; anche al suo essere e porsi, da maggiorenne abbastanza responsabile in una covata di spiriti avventurosi, quale limpida memoria familiare, la stessa che si avverte nelle fotografie, tutte ugualmente ispirate, quasi sempre autoriali (Man Ray, Florence Henri, Brassaï, Arnold Newman…), del suo atelier di Puteaux, dove fanno mostra di sé le sculture cubiste del fratello Raymond, morto nel 1918 a quarantadue anni per una febbre tifoidale contratta durante la guerra.

Disegni alla Toulouse

Al museo di Rouen ci sono due ritratti di Raymond firmati Villon: uno, di maniera troppo raffinata per essere solo ‘borghese’, è dipinto all’alba del Novecento, nel periodo in cui Villon ancora scansa la pittura e rivolge tutte le sue attenzioni all’illustrazione umoristica, nella tradizione di Toulouse, di cui si fa interprete patafisico (la stessa patafisica che è alla base dei primi ‘scherzi’ intellettuali di Duchamp) su diverse testate e in particolare «Le Courrier Français»; il secondo ritratto, del 1911, introduce al cubismo, già in un accenno di quella forma prismatica che farà la gloria (non la fama) di Villon: Raymond vi è scavato, le orbite degli occhi vuote, quasi un presentimento.

All’inizio del 2012 il museo di Rouen, civilmente, ha acquistato una piccola tela del 1930 dove, dall’incastro dei piani luminosi, emergono, fantasmatici, i busti di Maggie e di Baudelaire, le due sculture con cui, insieme al Torse de jeune homme, Raymond aveva stabilito, nei primi anni dieci, un modulo cubista centripeto, incardinato sulle «linee di forza», che, lui vivo, avrebbe potuto fare molta strada. Nell’opera di Villon, sia pittura che incisione, riaffiorano spesso, lungo gli anni, le sculture del fratello perduto: un modo di tenerlo in vita, una specie di traslata camera verde.

Il ritratto del padre, 1913, implica ormai, con il risentito sfaccettamento colore-luce, l’acquisizione piena del metodo piramidale, mutuato da Leonardo. «Ogni piramide composta da lungo concorso di razzi contiene dentro a sé infinite piramide e ciascuna ha potenzia per tutte e per tutte ciascuna. (…) Ogni corpo ombroso empie le circunstante aria d’infinite sue similitudine, le quale da infinite piramide infuse per essa rappresentano esso corpo tutto per tutto, e tutto in ogni parte»: parole-chiave per Villon, che poté compulsarle nel Trattato della pittura, tradotto in Francia per la prima volta nel 1910 dal rosacrociano Joséphin Péladan. Di che si tratta? Lo ha spiegato André Chastel, nel suo saggio sul Trattato del 1960 (appena ritoccato, 1987), dove peraltro Villon, artista «mallarméen» a Chastel molto caro, risulta, proprio, come la più completa traduzione novecentesca della piramide leonardesca. Secondo Chastel, Leonardo, con la sua «indiavolata» agilità di visione, aveva compreso a fondo che lo spazio rappresenta un «carosello luminoso», ingovernabile dal pittore fuori da un ordine matematico di cui «si sia assicurato il controllo»; e questo ordine si concretizza, nell’opera d’arte, attraverso «una proiezione prismatica di quei fasci luminosi», che rende conto delle «interruzioni» e dei «riflessi» «all’interno del reticolo prospettico». Sembra di vedere un’opera di Villon!

Furono le speculazioni intorno al Trattato a dare luogo a quel capitolo particolare della storia delle avanguardie che va sotto la sigla Section d’Or, con cui proprio Villon volle intitolare la mostra dell’ottobre 1912 alla Galerie La Boétie, dove, dopo il successo di scandalo suscitato l’anno prima dalla sala 41, la sala «cubista», agli Indépendents, si rendevano definitivamente riconoscibili come gruppo, insieme ai tre fratelli Duchamp (l’antiartistico Marcel, in realtà, era già in uscita…), Gleizes, Metzinger, Picabia, Léger, Le Fauconnier, La Fresnaye, Marcoussis, altri, spalleggiati, sul versante critico, da Salmon, Raynal, Allard e, dopo alcune titubanze iniziali, Apollinaire, il quale anzi, proprio a partire di qui, darà costrutto per il si stampi agli scritti militanti confluiti nei Pittori cubisti, 1913.

La geografia dei ritrovi

Come per gli impressionisti, c’è una geografia dei ritrovi: la casa di Alexandre Mercereau (scrittore socialista di racconti soprannaturali) e il caffè della Closerie de Lilas, ancora roccaforti della vecchia guardia simbolista; gli studi di Le Fauconnier, in rue Visconti, e di Gleizes, a Courbevoie nell’Île-de-France. Dalla primavera del 1911, si era aggiunto lo studio di Villon, a Puteaux, rue Lemaître, campagna: la zona di Parigi dove oggi sorge la Defense. Vicino a quello di Villon, il padiglione di František Kupka, che partecipava anch’egli a quelle appassionate riunioni, seppure già avviato su una strada diversa, l’astrazione ‘di luce’, che lo avvicinava all’orfismo di Delaunay. Discettando di matematica, magari all’inseguimento di quel vero e proprio mito stagionale che fu la «quarta dimensione», gli artisti della Section d’Or miravano al recupero di un ordine proporzionale ‘divino’, di base umanistica e greca. La sezione d’oro prevede che il rapporto fra la misura più piccola e la misura più grande sia proporzionato al rapporto fra la misura più grande e il tutto: di qui l’armonia fra le parti. Leonardo stesso ha chiarito, nel Trattato, come la collocazione degli oggetti nello spazio piramidale sia dipendente dal principio aureo.

Non tutti i partecipanti al circolo di Puteaux riuscivano a rispettare il rigore di quel principio, ma ciascuno vi si addentrò secondo i propri mezzi e il proprio sentire: anche Juan Gris, che condivise quelle esperienze solo tangenzialmente, si è provato in tal senso. Senza dubbio Villon è colui che, nello sviluppo del suo operare – uno sviluppo di lunga gittata, fino al 1963 di sua morte, lui ottantottenne –, ha meglio interpretato questo modo del vedere, che gli si è presentato fin da subito in termini ‘platonici’ come una porta magica verso l’assoluto. Lo ha chiarito Dora Vallier, che nel 1955, appena fresca di laurea, all’interno di una serie di incontri per i «Cahiers d’Art» con i mostri sacri dell’avanguardia francese, incrocia Villon, ne rimane impressionata e trae dall’esperienza un saggio-conversazione basilare, poi divenuto libro (per le edizioni degli stessi «Cahiers») nel 1957: la prima, e tuttora unica, monografia sull’artista, se si esclude la monografia mascherata dei capitoli a lui dedicati nei 3 Duchamp di Pierre Cabanne, 1975.

Dora Vallier spiega

1975: è il centenario della nascita di Villon e nell’introduzione al catalogo della mostra che gli dedica Rouen la stessa Vallier spiega – mostrando l’equivoco di una parentela che ancora risulta nei manuali – l’estraneità strutturale della Section d’Or al cubismo di Picasso e di Braque, salvo, naturalmente, la comune intenzione di bruciare i residui dell’arte mimetica in favore di una piena autonomia dell’immagine. Picasso e Braque non solo furono assenti da qualsiasi circostanza pubblica legata alla Section d’Or, ma nell’anno 1912, nonostante fossero usciti dal catafratto vis-à-vis della stagione ermetica e le loro strade cominciassero a differenziarsi, risultavano ancora, sulla scena parigina, due oggetti abbastanza misteriosi (rarissime le occasioni espositive, i loro quadri si potevano vedere nella galleria di Kahnweiler, in rue Vignon, e in quella, privata, di Uhde). Con il risultato che il pubblico colto e gli stessi critici finirono per appellare cubista qualsiasi manifestazione di arte ‘concettuale’, cioè non mimetica, tra cui le stesse opere della Section d’or: un malinteso cui non sfuggì, anzi!, Apollinaire, con la sua celebre quadripartizione dell’arte cubista, dove convivono, e si confondono, le opzioni più diverse. Tanto più grave, in lui, essendo amico di Picasso dalla prima ora e dunque perfettamente avvertito delle vere discriminanti poste dal malaguegno, e da Braque.

La principale riguarda l’idea di spazio, riconfigurato in chiave anti-prospettica sulla base di Cézanne e della plastica negra, quando invece, come si è visto, proprio il recupero della prospettiva, nei termini della scomposizione prismatica, era la priorità degli artisti della Section d’Or e in particolare di Jacques Villon. John Golding, lo storico più analitico del primo cubismo, ha chiarito come, con Picasso e Braque, «la prospettiva tradizionale era stata abbandonata, ma nessun metodo nuovo la sostituiva; anzi, la libertà dell’artista era ormai assoluta». Quanto distante da questo aspetto intuitivo del cubismo, l’umile, perseverante ma radiosa ricerca di un ordine cui sottostare che intraprende Villon dal momento in cui, abbandonando l’attività di disegnatore militante (un’attività durata a lungo, fino ai 35 anni, 1910), si fa, in primo luogo, pittore, e decide che il quadro è innanzitutto «cosa mentale», una paziente speculazione.

Ma non si deve credere che l’aurea corazza intellettuale di cui si munisce Villon escluda l’esperienza vitale: il fascino sottile che promana dalla sua opera deve molto al desiderio, anzi, di conservarsi ‘umano’ all’interno di un sistema di leggi celeste. Come? Non smette mai l’abitudine, che gli proviene dal suo genio grafico e dall’antica familiarità con l’arte impressionista, di farsi una prima idea del quadro a partire dalla sensazione: la ferma schizzandola in disegno. In questo modo, l’organizzazione matematica, piramidale dell’area pittorica non riuscirà a cancellare del tutto il dato dell’esperienza, il quale continua ad agire, ma in modo rarefatto, quasi di nascosto. (Non è un caso che il momento della pura astrazione, coincidente in particolare con l’adesione nel 1932 alla corrente Abstraction-Création, abbia un peso molto limitato nell’opera di Villon. Proprio in quel periodo realizza meraviglie astratte, contrapponendo giochi grafici di superficie a una spazialità profonda rigorosamente prospettica, ma qui, sembra, non si sente a casa sua: come se, fissando l’iperuranio, avesse bisogno di voltarsi indietro). Un altro modo per derogare dal diktat geometrico è operare, nel corso della composizione, leggere ma azzardate asimmetrie. Un altro è tenere in vista, una volta steso il colore, porzioni del disegno sottostante, oppure, vera e propria sigla della sua arte, intervenire graficamente a inchiostro, alla fine del lavoro, sul tessuto pittorico, per animarlo di circostanze espressive.

Un Mellan redivivo

Mellan redivivo, unico, grande interprete del cubismo nell’arte incisoria, Villon non se ne dimentica nelle opere di pittura, la cui forma cristallina è sostenuta «da un’analisi della struttura lineare… sottile e penetrante», come (a proposito dei Soldats en marche) ha scritto Robert Rosemblum, suggerendo il parallelo con altri due finissimi purificatori del cubismo, Lyonel Feininger e Ben Nicholson. Il massimo equilibrio fra architettura di luce e notazioni grafiche di «accompagnamento» (termine dello stesso Villon) viene raggiunto forse nel monumentale, impressionante, persino orrorifico autoritratto del 1942, di collezione privata newyorchese, mentre una parte decisiva assumono le inchiostrature dei piani e della struttura nel definire un modello di paesaggio inusitato: l’artista ha riscoperto la natura a La Brunié, nel Tarn, dove è riparato (1940) per l’invasione nazista di Parigi, dopo aver sotterrato le sculture del fratello nel giardino di Puteaux, ma il Midi non gli appare mediterraneo, bensì «grigio», ed egli sottopone i campi, gli alberi, le case, il cielo, a una specie di ingabbiamento ferrigno.

All’inizio degli anni trenta Villon ha messo a punto una scienza del colore, che recupera pienamente la lezione teorica alla quale aveva attinto Seurat, con la differenza che mentre Seurat utilizzava il prisma cromatico per fingere al più alto grado possibile la luce, il leonardesco Villon si pone come obiettivo di fare del prisma l’architettura stessa del quadro in modo da dipingere direttamente la luce: in questa architettura prendono luogo le forme suggerite dal mondo esterno, le quali risultano, così, sganciate dall’arbitrio soggettivo dell’artista e dipendenti, invece, dalle regole che disciplinano il quadro. La stessa tavolozza non risponde a esigenze di gusto personale, ma è determinata deduttivamente, una volta scelta la prima tinta, dal cerchio cromatico, che crea necessariamente associazioni di tipo armonico, per quanto avventurose: i rosa, i malva, i lilla, i verde mandorla, gli arancio, che fanno il paradiso di Villon!

Solo nel secondo dopoguerra Villon ha avuto il riconoscimento universale: ormai settantenne. Non si era mai legato a un mercante, ma nel 1944 entra in scena, con tutta la sua cultura e il suo rigore, Louis Carré, che lo pone sotto contratto e acquista le opere dello studio. Ancora oggi il più dei lavori dell’artista appartiene alla galerie Carré, diretta dal nipote di Louis, Patrick Bongers, nella storica sede di avenue de Messine, vicino Parc Monceau.

Il saggio di Viatte, 2011

Germain Viatte, nello splendido saggio dedicato a Villon in occasione della monografica di Angers, 2011, titola un capitolo «Ateliers»: ci fa entrare in quella specie di romitaggio modernista che fu la casa-atelier di Puteaux. Ricorda come prima della morte dell’artista, avvenuta proprio qui il 9 giugno 1963, un piccolo movimento di opinione si fosse battuto contro lo smantellamento, dovuto al nuovo piano urbanistico di place de la Défense, di quel luogo divenuto leggendario, dove non pochi spiriti inquieti avevano condotto i loro passi per ritrovare la fermezza del Moderno, la serenità delle forme. Invano, e così, prima delle ruspe, il pittore Maurice Estève si recò sul posto, nell’aprile 1964, per trarne un’ultima documentazione fotografica: abbandono, rovina. A contrasto, ecco le foto, storiche, in cui i tre fratelli Duchamp, verso il 1912-’13, in quello stesso giardino, posano a dandy: giovani, conquistatori di nuove terre. Non c’è stato artista che al pari di Villon si sia altrettanto identificato con il proprio spazio di lavoro, spazio che dice la nobiltà di una vicenda appartata, tutta raccolta intorno a una compatta, inoppugnabile intenzione espressiva. «Jacques Villon è morto – ha scritto nel 1964 Yves Bonnefoy – e io già sento il rimpianto di non averlo mai conosciuto. A dire il vero, mi sarei accontentato (…) di passare silenzioso nel suo atelier, e di guardare un po’ da lontano, senza disturbarlo nel suo dovere, questo dottore sottile della pittura moderna mentre approfondisce la propria coscienza nella scomposizione del colore o spingendo il contorno a tale punto di irradiazione che è, al tempo stesso, perfezione e rottura».

Jacques Villon, un sogno piramidale

Maestri in ombra / Speciale estate. Section d'or. Appartato nella casa-atelier di Puteaux, Jacques Villon – umile, nobile, perseverante – ha realizzato l’idea prismatica di Leonardo. Maggiore tra i fratelli Duchamp, prima giovinezza nella flaubertiana Rouen. Disegnatore satirico, verso il 1910 si vota al quadro, inteso (in alternativa a Picasso) come paziente speculazione

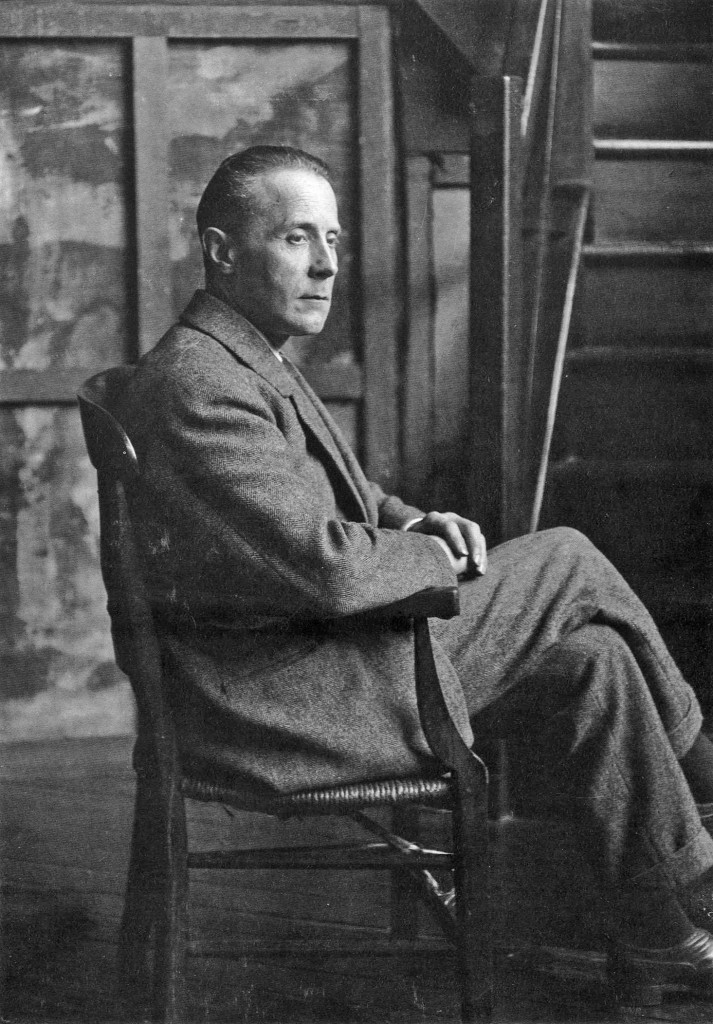

Jacques Villon nell’atelier di Puteaux verso il 1922, fotografato da Man Ray

Maestri in ombra / Speciale estate. Section d'or. Appartato nella casa-atelier di Puteaux, Jacques Villon – umile, nobile, perseverante – ha realizzato l’idea prismatica di Leonardo. Maggiore tra i fratelli Duchamp, prima giovinezza nella flaubertiana Rouen. Disegnatore satirico, verso il 1910 si vota al quadro, inteso (in alternativa a Picasso) come paziente speculazione

Pubblicato 7 anni faEdizione del 27 agosto 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 27 agosto 2017