Da dove leggiamo la Divina Commedia? È una buona domanda per rispondere all’altra, fondamentale, di senso: perché leggerla? Ogni evento traumatico, nella vita privata come in quella collettiva, rompe l’equilibrio, porta allo scoperto ferite, apre nuove possibilità. A maggior ragione lo è l’avvento davvero epocale della pandemia, tanto più catastrofico perché esploso nel sonno scientista che dalla rivoluzione industriale cullava le nostre società e che sembrava garantirci per sempre. Se far vivere le potenzialità è faticoso, le ferite sanguinano subito e con esse la paura, aggravando diseguaglianze e ingiustizie preesistenti. Anche nella scuola se ne colgono i vasti segnali nelle aree biografiche e sociali più svantaggiate. E puntuali arrivano i tentativi di aggravare la tendenza a ridurre l’insegnamento ad addestramento, da noi culminata con la sedicente Buona scuola renziana.

La Divina Commedia permette invece lo sguardo lungo contro l’idea dell’utile immediato propria dell’uomo ridotto a capitale umano; una visione universale contro il comunitarismo delle piccole patrie; la politica come presa in carico del destino comune contro la pratica di comando di ceti ristretti; l’esperienza ricchissima della lingua contro la deprivazione di quella d’uso e l’inaridimento tecnicistico dei linguaggi culturali per di più mortificati dall’impidocchiamento di anglismi che sempre più assolvono alla funzione del latinorum di don Abbondio e all’ammiccamento tra compari.

La particolare condizione italiana, con la sua lunghissima frammentarietà politica, ci regala la possibilità di leggere ancora senza «traduzioni» la Commedia. Niente è più deleterio dell’affiancare il testo di Dante con una parafrasi parola per parola già prodotta, che i ragazzi non a caso chiamano «traduzione». Sarebbe come pretendere d’imparare una lingua straniera con il vocabolario in mano (altra cosa, naturalmente, è la nota linguistico-storica necessaria a contestualizzare il testo dantesco). È proprio invece il recupero della profondità storica dei legami linguistici, la loro interiorizzazione che smuove l’illusione d’immobilità, da eterno presente, della lingua. Questo, certo, è vero per ogni testo letterario di valore, ma nessuno al grado della Divina Commedia, non solo per il suo alto profilo estetico, ma anche per la posizione storica e la funzione emblematica avuta nella letteratura italiana e nella nostra lingua, tanto che solo per il suo autore possiamo usare le sue stesse ammirate parole: «Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume?».

In tempi che la studiosa Monica Longobardi chiama ironicamente di «medievismi» (ossia di riproposizione, tra l’esotico e la new age, di un medioevo presunto), la Commedia offre agli studenti una straordinaria controesperienza in cui l’altissima fantasia è costantemente ricondotta al realismo quotidiano dalle innumerevoli similitudini, mentre il fervido slancio mistico non è mai disgiunto da una ferma sorveglianza razionale fin nel tessuto ritmico-sintattico, fatto che agevola l’esperienza della recitazione espressiva quale avvio e compimento della comprensione interiorizzata.

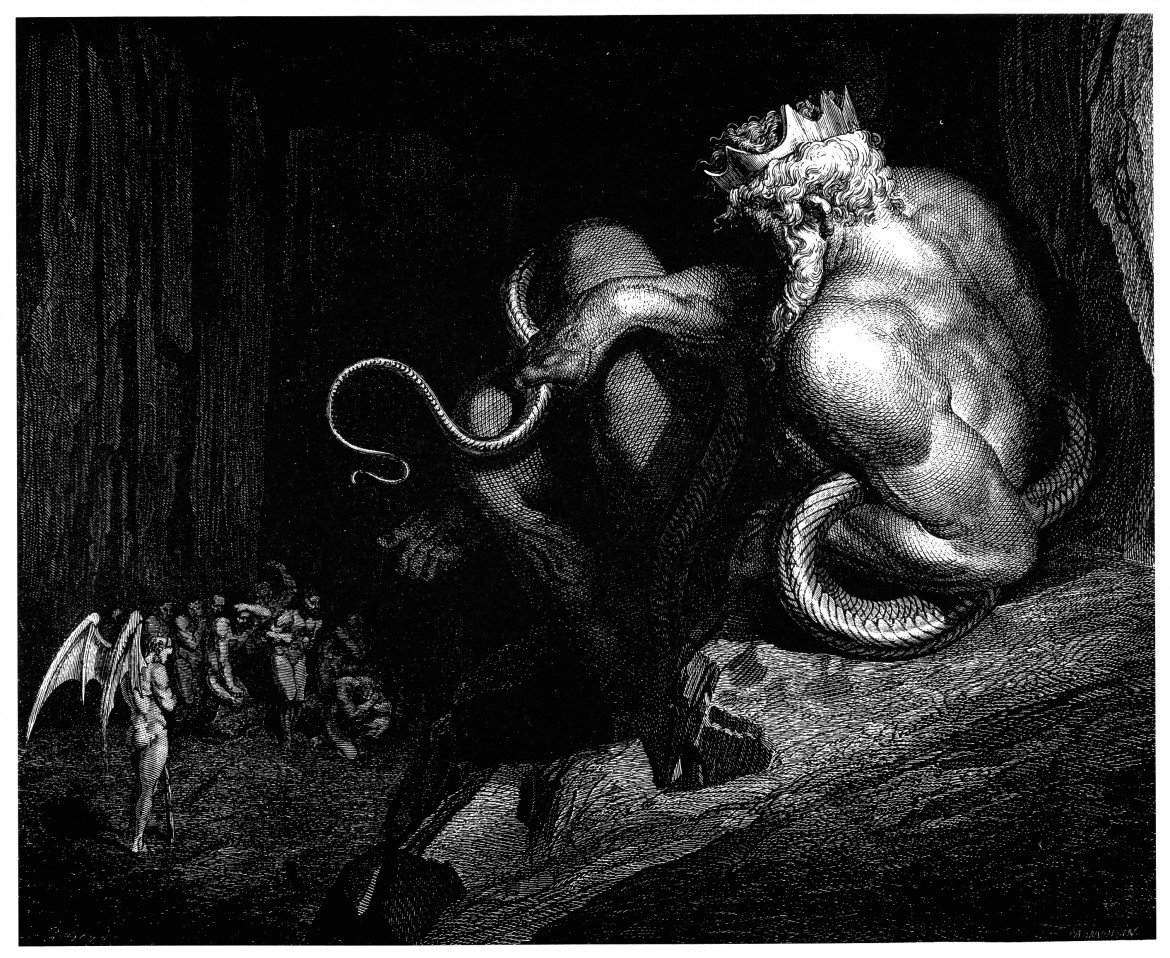

Sappiamo che la Commedia, ben più del romanzo manzoniano che pure lo è intenzionalmente, è sempre politica, non solo nei canonici sesti canti. Tuttavia nel traguardare con gli studenti lo studio del testo con i vuoti e i pieni dell’oggi, a un certo punto balza in primo piano una risonanza fortissima con la «selva oscura» da cui il poema nasce. È dalla volontà di fare i conti con quegli abbagli, con quegli errori insieme personali e collettivi che nasce il pervasivo assillo politico che accompagna il viaggio. E «volontà» è da intendersi in senso forte, perché per il cattolico Dante non si dà grazia senza domanda: «misericordia chiesi e ch’el m’aprisse». Fatto rilevante è la caratteristica fondamentale di questa condizione, che in Dante, si ricorda, è sempre inscindibilmente etica, estetica e conoscitiva, dunque in senso alto politico; nella tomistica classificazione dei peccati, fantasiosamente puniti nei modi più diversi, una è la colpa, differente solo nelle forme e nel grado, che emerge dalle innumeri anime, guardate con l’«occhio definitivo di Dio», com’è stato detto: è il fissarsi del «peccatore» alla contingenza. Se nel Purgatorio tale «peccato» è già in qualche modo allontanato dalla certezza di liberarsene, solo nell’Inferno ne scorgiamo le forme più pure e violente. Ogni dannato ha la propria fissità e ognuno diversamente rifrange la biografia del pellegrino. Mille sono i modi con cui ciascuno, per dirla con Pirandello, rimane agganciato al proprio assillo.