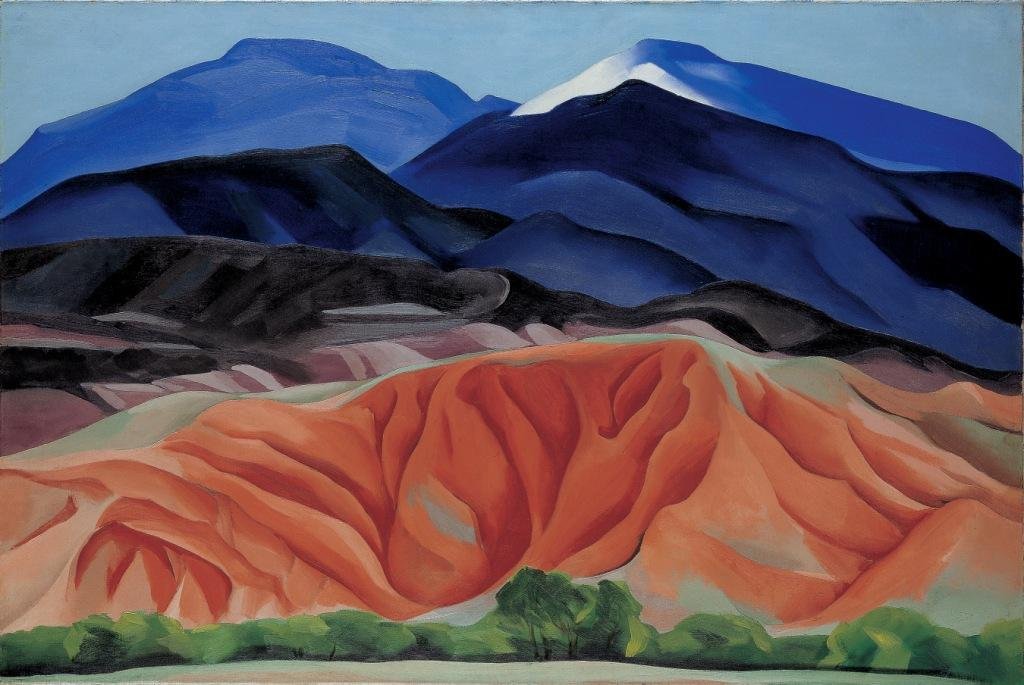

Nessun’altra regione del Nord-America è avvolta da un alone magico come quell’ampia zona desertica compresa tra il Sud-Ovest degli Stati Uniti e il Nord-Ovest del Messico. Questa terra apparentemente inospitale ma meravigliosa ha ispirato maestri delle arti figurative, del cinema, dalla letteratura, dando vita a storie, a leggende, a miti antichi e moderni. Si pensi alla Monument Valley dei film di John Ford o alla Santa Fe di Georgia O’Keefe e alla Taos di Mabel Dodge Luhan, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, e poi alle rovine anasazi del Canyon de Chelly, ai pueblo di Acoma e Isleta, alla Tombstone di Doc Holliday e Wyatt Earp, ai navajo, agli hopi e agli zuñi. Un tempo raggiungibile da Chicago tramite la celeberrima Route 66, il Sud-Ovest si estende dalla cosiddetta panhandle del Texas – quella lingua di terra stretta tra Oklahoma e New Mexico – sino a Los Angeles, ma comprende di diritto quantomeno gli stati messicani di Sonora, Chihuaha, Coahuila. Il Painted Desert, le costruzioni naturali di arenaria rossa, i megaliti dello Utah, la foresta pietrificata, le abitazioni scavate nella roccia e perfettamente conservate del Mesa Verde National Park, in Colorado, sono spettacoli non solo indimenticabili e unici al mondo, ma luoghi ricchissimi di storie di popoli e culture differenti che si sono spesso intrecciate e ibridate, ma non di rado anche affrontate con violenza.

Quel deserto dai colori così dolci e intensi sembra fuori dal tempo, immobile, eterno, ma a dispetto dell’armonia sociale e cosmogonica di cui parlano i miti di creazione dei nativi americani, come ogni altro angolo del pianeta anche il Sud-Ovest è stato teatro di conflitti aspri per il controllo del territorio e soprattutto della sua risorsa più importante: l’acqua. Forse il merito maggiore di Leggende del deserto americano, del giornalista e scrittore americano di origini russe Alex Shoumatoff, di cui Einaudi ha di recente ristampato nella collana «Frontiere» (pp. 604, euro 26,00) la traduzione apparsa originariamente nei «Millenni» nel 2000, sta proprio nel mantenere un equilibrio tra l’amore per un mondo dai tratti sovente edenici (salito in cima al pueblo di Acoma, scrive Shoumatoff, «mi venne in mente un termine usato da Milton: emparadised, “giunti in paradiso”; gli acoma erano in paradiso sulla loro mesa») e lo sguardo del reporter esperto e coscienzioso, che si sforza di essere obiettivo, e non si limita a osservare la realtà con occhio acuto, ma correda lo sguardo e l’esperienza diretta con una solida ricerca bibliografica. Il testo (e l’autore ne è pienamente consapevole) è difficilmente collocabile in un genere preciso.

Non è la cronaca di un viaggio, ma semmai di molti viaggi e dei molti «io» che nell’arco di decenni hanno soggiornato in quei luoghi. Non è una «guida» per viaggiatori né un asciutto reportage giornalistico, ma neppure, nonostante una quantità impressionante di riferimenti bibliografici, uno studio di taglio accademico. Il testo è piuttosto uno zibaldone o, come scrisse il «New York Times» all’epoca della sua pubblicazione, un farrago (una farragine, un guazzabuglio), senza con questo voler formulare un giudizio negativo sull’opera. Se è vero infatti che non c’è nel testo un filo conduttore, e che spesso si passa da uno all’altro dei quarantanove capitoli senza una logica precisa se non quella di un movimento circolare che porta Shoumatoff ad affrontare, per poi abbandonare e riprendere successivamente, una serie ricorrente di temi, immagini ed episodi, il libro riesce comunque nell’intento dichiarato «di catturare le oscillazioni biogeografiche e geopolitiche registrate in quella parte del mondo da migliaia di anni». Partendo dall’idea originaria di voler tracciare una idrostoria della regione, o meglio «un anidrostoria», considerato che è con l’assenza dell’acqua che la geografia, le piante, gli animali e gli stessi esseri umani hanno dovuto fare i conti in questo angolo di mondo, gli interessi di Shoumatoff si allargano a dismisura, e nell’estendersi «dall’interazione tra flora, fauna, uomo e natura alle vicende più schiettamente umane», chiamano in causa un’infinità di argomenti, di luoghi incantati ma anche di moderni agglomerati urbani come Phoenix e Albuquerque, di vicende storiche che spesso scolorano, come ci avverte il titolo, nella leggenda. (Proprio questa peculiare natura del testo, tradotto impeccabilmente da Marco Bosonetto, non giustifica la scelta dell’editore di includere solamente «un indice dei luoghi e dei popoli» lasciando fuori quello delle persone e dei temi, ovviamente presente nell’edizione originale.

Una scelta incomprensibile per un libro destinato a essere consultato e letto a più riprese piuttosto che tutto d’un fiato). Shoumatoff dà forse il meglio di sé quando parla del presente, dei suoi incontri spesso complicati coi nativi americani – dei quali vorrebbe rispettare la diffidenza, ma che continua a tempestare di domande – nonché delle lotte che i militanti navajo e di altre tribù portano avanti da decenni per resistere a un «colonialismo radioattivo» legato tanto allo sfruttamento dei giacimenti di uranio presenti nella zona, quanto al suo essere stata teatro di esperimenti militari (non solo nucleari) a partire dagli anni quaranta del secolo scorso. Interessanti sono anche i capitoli sulle cosiddette «utopie del deserto», che vanno dai Mormoni dello Utah alle comuni hippie degli anni Sessanta, o il capitolo sui «cripto-giudei», i conversos della dominazione spagnola che dovettero reprimere la loro fede a causa dell’Inquisizione e che solo in epoca relativamente recente hanno riscoperto le proprie radici etnico-religiose. Più in generale, al di là della messe di informazioni che offre, il testo è godibile soprattutto quando Shoumatoff indossa i panni dello storyteller, o quando riporta lo storytelling dei suoi interlocutori.

L’autore ci appare invece assai meno convincente quando filosofeggia sulla sua ricerca dell’Altro, tanto nel Sud-Ovest, quanto nel resto del mondo, giungendo alla conclusione che tutto il mondo è paese e l’Altro è lui stesso. Anche la sua autoflagellazione nella parte finale del libro è un po’ caricaturale. Per quanto Shoumatoff sia certamente in buona fede quando, riprendendo la critica di un collega, si autoaccusa di essere anch’egli un narratore- sfruttatore, un «avvoltoio», un appartenente alla tribù «predatoria» dei bianchi, la sua requisitoria sembra perdere di vista il quadro più generale dei rapporti di forza tra popoli, classi e culture per abbracciare una visione da lui definita «buddhista» («se avessi studiato gli insegnamenti del Buddha a venticinque anni mi sarei risparmiato due decenni di vagabondaggi quando capii che l’Altro non esisteva, la mia ricerca poté dirsi conclusa»). Il lettore italiano interessato a uno sguardo storico più autorevole, attento alle radici materiali e culturali tanto del Sud-Ovest reale quanto di quello immaginato, può però rivolgersi all’ottimo Da New York a Santa Fè di Bruno Cartosio (Giunti 1999). Resta infine da segnalare una pecca non facilmente perdonabile in un testo che dedica enorme spazio alle tribù indiane della regione.

Shoumatoff ignora completamente gli scrittori indiani contemporanei che vivono nel, e scrivono del, Sud-Ovest. Per citare un solo caso eclatante, Shoumatoff non menziona neppure la scrittrice pueblo laguna Leslie Silko, il cui Ceremony è certamente il romanzo più importante mai dedicato a quella regione. Che è come scrivere un libro su Dublino e riuscire a non nominare mai Joyce.