Una nave cubista sospesa su palafitte (visto dall’Hudson), un edificio industriale foderato di acciaio con tubi e scale esterne di metallo (visto da Nord), un inafferrabile insieme di forme geometriche, creste metalliche e grandi vetrate (da East), dove – nel cuore del vecchio mercato della carne – sovrasta la Highline: il «nuovo» Whitney Museum sarà accessibile al pubblico solo il primo maggio ma ieri mattina ha aperto le porte ai giornalisti. Culmine di un progetto di espansione iniziato negli anni Ottanta, che dopo molte polemiche e alcune false partenze nella zona adiacente al «vecchio» museo, sulla 75esima strada, aveva ridiretto le sue mire Downtown, dodici anni fa, su stimolo del municipio di Michael Bloomberg, questo Withney più grande, luminoso e pubblico-friendly dell’austero bunker di cemento disegnato da Michael Breuer (che, dal 1966, ha ospitato il museo fino ad oggi) aggiunge un nuovo, smagliante, tassello al mega disegno di rilancio socio-cultural-economico orchestrato sotto l’egida dell’amministrazione Bloomberg nelle aree del West Village, di Chelsea e del Meatpacking district, simboleggiato, nel 2009 dall’apertura del parco sopraelevato della High Line e che prevede – tra qualche anno – persino la creazione di un parco isola nel mezzo dell’Hudson.

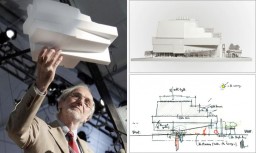

La città infatti è infatti il secondo «donatore» di questo progetto da 422 milioni di dollari che, ha sottolineato il direttore del museo Adam D. Weinberg, in un certo senso riporta il Whitney a casa, a pochi isolati da dove, nel 1914, Gertrude Vanderbilt Whitney aveva iniziato a ospitare piccole mostre di artisti americani nel suo studio, in Greenwich Village. Dopo che, nel 1929, il Metropolitan Museum of Art aveva rifiutato di acquistare la sue collezione di più di 500 pezzi, Venderbilt Whitney decise infatti di fondare un suo museo dedicato esclusivamente all’arte statunitense. La prima incarnazione del Whitney aprì ufficialmente, nel 1931, sull’ottava strada, non lontano quindi dal nuovo, imponente edificio disegnato da Renzo Piano che lo ospita oggi.

Ma, geografia a parte, pensato com’è anche nell’ottica della contestatissima espansione in corso al Museum of Modern Art, a quella del Metropolitan (che ha acquistato l’edificio di Breuer lasciato dal Whitney) e a quella già problematica della Frick Collection, il «nuovo» Whitney è più che mai un museo del terzo millennio – dotato di un endowment di 760 milioni di dollari, una collezione permanente di oltre 22.000 pezzi (600 dei quali sono esposti per l’inaugurazione), di gallerie pensate per ospitare un pubblico di massa, un caffe, il gift shop, un ristorante con celebrity chef, numerose zone dove sedersi e di un enorme atrio d’ingresso tutto vetrato che invita l’interazione con l’esterno e che infatti Piano ha definito, «una piazza, un largo».

Se, dall’esterno, la struttura a blocchi si restringono verso l’alto ricorda vagamente una versione capovolta del compatto, provocatorio, Whitney di Breuer, e se Piano ha scelto di evocare nel design e materiali degli interni (lunghe assi di legno reclamato per i pavimenti, piani ampi non interrotti da colonne, una struttura centrale che combina il banco ascensori e la scala interna di cemento) una certa semplicità spartana che caratterizzava il vecchio Whitney, il suo edificio inverte completamente l’equilibrio tra l’interno del museo e la città. Alla purezza quasi ostica del vecchi Whitney, le cui gallerie prive di finestre obbligavano a un rapporto non solo intimo ma concentratissimo con l’arte esposta, isolando lo spettatore dal mondo esterno, l’edificio di Piano è pensato in totale dialettica con il «fuori», in un gioco di vetrate ampissime, scale, terrazze e zone espositive all’aperto che ricordano meno il magico Sculture Garden, custodito nel cuore del MoMa, che il Getty Museum disegnato da Richard Meier a Los Angeles. È un qualità aperta, poliglotta, duttile, quasi, giocosa che si integra molto bene con l’elegante passeggio urbano della Highline, un parco dal successo straordinario, specialmente per i turisti. Con una vista fantastica sull’Hudson e, dall’altra parte, 180 gradi altrettanto emozionanti di città («da un lato è New York, dall’altro il resto del mondo» dice Piano), con un tetto da cui si possono vedere la statua della libertà, l’Empire State Building e il Bronx, il nuovo Whitney invita a guardare la città, quasi quanto l’arte. È una scelta che ha già sollevato delle obiezioni, tra i critici di settore. E anche alcuni spettatori, ieri mattina, sembravano indecisi se fermarsi più a lungo di fronte alle opere o agli squarci di metropoli, resi ancor più avvincenti da un movimentato gioco di luce del sole e nuvole. «Non capisco perché in un museo ci vogliono gli occhiali da sole», si lamentava una signora, e ancora, di fronte a un autoritratto di Arshile Gorky appeso vicino a una vetrata sovrastante sull’Hudson: «Povero Gorky. L’hanno buttato nel fiume».

In realtà, anche a giudicare da una visita forzatamente veloce, fermarsi troppo sul fuori e troppo poco sull’arte sarebbe un peccato. Perché America Is Hard To See, e cioè l’America è difficile da vedere, la mostra con cui il Whitney inaugura la sua nuova fase pare molto bella. Intitolata da una poesia di Robert Frost, e da un film di Emile de Antonio, derivata da un lavoro di riesame della collezione del museo durato cinque anni, la mostra si presenta come una riflessione profonda sulla missione originale del Withney, e cioè quella di fare vedere e allo stesso definire l’arte americana. Nelle generose gallerie disegnate da Piano per un massimo di flessibilità (semplici pannelli bianchi delimitano il percorso dividendo appena le aree di vasti spazi aperti, come quelli di loft, e al soffitto sono visibili strutture che permetteranno di reinventare quegli spazi e l’illuminazione agilmente). Sono quattrocento gli artisti rappresentati in uno spazio che è più del doppio di quello che era disponibile nel vecchio edifico – con un misto affascinante di pesi massimi (Hopper, di cui il Museo ha una selezione enorme, Pollock, De Kooning, Georgia O’Keefe, Jasper Johns, Calder, Warhol) e artisti meno noti. L’organizzazione è tematica – con capitoli dedicati all’origine del museo, ai paesaggisti, all’espressionismo astratto, all’arte politica degli anni sessanta, al pop…, ma non didattica. Più una serie di suggerimenti, di spunti di riflessione e di punti di domanda. La mostra sarà in cartellone fino a fine settembre. Dopo di che sono già annunciate mostre dedicate a Frank Stella, alla Harlem Renaissance vista da Archibald Motley, alla giovane artista Rachel Rose e alla filmmaker Laura Poitras. I due piani superiori del museo, hanno detto ieri i curatori, saranno però quasi sempre adibiti alla collezione permanente.