I makers hanno conquistato il centro della scena. Ne scrivono i media di mezzo mondo. Hanno appuntamenti in tre continenti – Stati Uniti, Europa e Africa – che vedono la partecipazione di decine di migliaia di espositori e altrettanti visitatori. Possono contare su decine di blog, alcuni dei quali hanno milioni di contatti, come Boing Boing, scrittori e guru della Rete come il canadese Cory Doctorow (autore di un romanzo, Makers, considerato una sorta di bibbia di questa postmoderna cultura del fare), analisti di successo delle tendenze emergenti nella comunicazione on line (Chris Anderson), opinion makers spregiudicati come Jeremy Rifkin, nonché studiosi di peso come Yoachai Benkler (il giurista statunitense che propone la provocatoria tesi di un capitalismo senza proprietà privata) e Michel Bauwens (l’agit-prop dell’economia della condivisione).

Dunque sono un fenomeno sociale e «controculturale» niente affatto effimero, anche se alcune tematiche dei makers – le stampanti 3D – sono state ridotte a chiacchiere da bar da nostrani esponenti politici, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che fanno la loro fortuna economica con l’antipolitica. E neppure una realtà che sarebbe fin troppo facile liquidare come rappresentazione dell’«individuo proprietario», la figura chiave della controrivoluzione neoliberista, anche se molti makers hanno indicato nel loro «fai da te» una possibile soluzione imprenditoriale alla disoccupazione di massa che coinvolge ormai anche ingegneri, informatici, fisici. E qui è la prima caratteristica dei makers: sono uomini, la maggioranza, e donne con una formazione universitaria di buon livello. Spesso hanno conseguito una laurea nelle università «eccellenti» dei rispettivi paesi. Ad esempio il pluricelebrato Massachussets Institute of Technology ha uno «spazio» dove i makers che frequentano i corsi del polo universitario di Boston possono incontrarsi e condividere i loro progetti. Una scelta, quella del Mit, che sta diventando una consuetudine nelle università inglesi, tedesche. Sta di fatto, tuttavia, che l’ambivalenza del fenomeno rende difficile liquidarlo, appunto, come innovativa risposta neoliberista alla crisi economica o iscriverlo d’autorità in quel movimento dei commons che nel vecchio continente è frequentemente considerato come l’erede della tradizione municipalista del movimento operaio.

Più che nel movimento operaio, la radice culturale dei makers andrebbe semmai cercata nell’attitudine hacker della condivisione, unita alla necessità di aprire la «scatola nera» di un manufatto per capire come funziona, come replicarlo e soprattutto come innovarlo con costi ridotti e la partecipazione diretta di chi lo usa. Allo stesso tempo, al pari di molti smanettoni del computer, i makers considerano i diritti sulla proprietà intellettuale un limite al miglioramento dei prodotti, nonché un ostacolo alla produzione di dispositivi tecnologici che consumino poco energia per funzionare e che siano compatibile con l’ambiente, puntando spesso al riciclo di macchine e tecnologia dismessa. Da questo punto di vista, i makers sono l’ultima, solo in ordine di tempo, mutazione del virus della condivisione, che ha investito inizialmente la computer science per poi propagarsi tra i biologi, l’editoria scientifica e, infine, ha contagiato anche le scienze, la fisica, l’ingegneria, la chimica. Ogni volta, l’attitudine alla condivisione veniva modellata dai contesti che la facevano propria. E se per la biologia significava la «pubblicità» dei risultati della mappatura del genoma umano o sulle biotecnologie, per l’open science l’imperativo era veicolare i contenuti delle pubblicazioni scientifiche al di fuori delle norme dominanti della proprietà intellettuale.

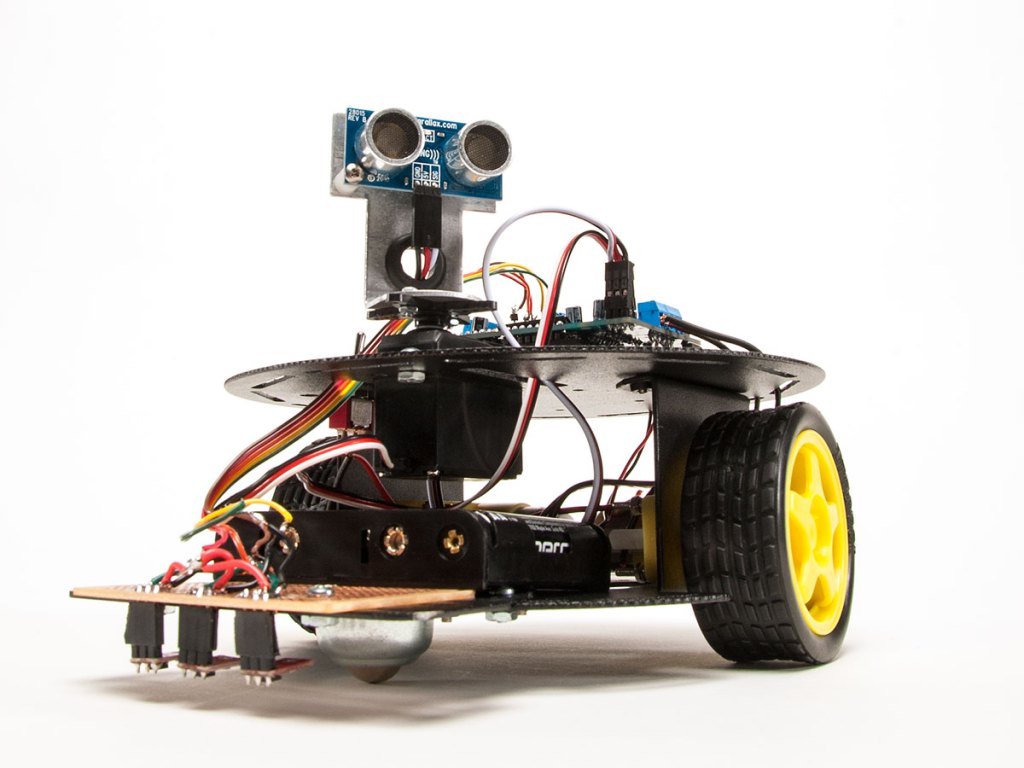

Sia ben chiaro, i makers fanno ampiamente uso della progettazione assistita dal computer, a patto però che il software sia free o open source. L’esito sono piccoli robot o droni che svolgono alcune operazioni: la loro particolarità è che possono essere replicati e migliorati.

Al di là della facile ironia che paragona questo tipo di sviluppo di manufatti agli hobby dei bei tempi andati, l’ipotesi che il «do it yourself» possa diventare un settore economico è una probabilità presa invece sul serio non solo da giornalisti alla ricerca di una qualche start up di successo da raccontare, ma anche da analisti che riflettono da diversi anni sulla cosiddetta «Internet delle cose»: ogni diversa accezione di questa espressione ha lo stesso nocciolo duro. Al pari della Rete, viene sostenuto che ormai la produzione di un bene ha un costo che tende progressivamente allo zero, dati la riduzione del prezzo delle materie prime, del lavoro e della circolazione. In un grande puzzle immaginifico viene presentata la possibilità di riciclare i metalli, la plastica, così come viene dato per scontato che anche le macchine utensili potranno, in un prossimo futuro, essere costruite attraverso da reti sociali e produttive di makers. Allo stesso tempo, le stampanti 3d potranno consentire lo sviluppo delle componenti necessarie allo sviluppo di una automobile, una lavatrice, un frigo assemblate successivamente. E se per molti aspetti l’«Internet delle cose» ha la stessa sensualità e onnipotenza dell’idea del teletrasporto come risposta al desiderio di mobilità, dietro questa rappresentazione delle possibilità offerte dal potenziale sviluppo della tecnologia, emerge con forza l’idea che, accanto alla produzione capitalistica delle merci, possa emerge un settore produttivo basato su una logica postcapitalistica incardinata sulla condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche, la reciprocità e «cultura del dono». Dmytri Kleiner, autore di un «manifesto telecomunista» (ombre corte edizioni) guarda a queste reti come l’emergere di un settore economico che, al pari di un virus, si diffonde e riempie i vuoti lasciati dalle delocalizzazioni delle imprese multinazionali, riassorbendo così la forza-lavoro espulsa dal processo lavorativo in un dinamico equilibrio tra lavoro ad alta specializzazione e banalmente esecutivo, con la capacità di sviluppare anche inedite forme di credito e di finanziamento alla ricerca e sviluppo.

Molte sono le obiezioni alla tematica dell’«Internet delle cose» sia nella sua variante compatibile con l’economia capitalistica che nella versione libertaria di Dmytri Kleiner. La più semplice è la reperibilità delle materie prime e la produzione di energia necessaria per dar vita a tanti atelier produttivi disseminati nel territorio. Ma queste sono obiezioni che possono essere lasciati ai cultori dell’oggettività della «triste scienza», cioè l’economia. Più interessante è guardare con disincanto al rapporto tra il variegato mondo dei makers e la produzione di merci.

I makers producono infatti innovazione. Poco interessa se è un’innovazione «incrementale» o meno. Quel che conta per le imprese «normali» è accedere ad essa. Da questo punto di vista, il compagno di viaggio dei makers è il capitale di rischio che è disposto a finanziare start up al fine di «appropriarsi» per via indiretta dell’innovazione prodotta da un gruppo di maker. Se non sé molto lontano dalla realtà se si considerano i makers come un «fuori» non capitalistico alimentato proprio per creare le condizioni di un ciclo continuo di innovazione che le imprese capitalistiche non sempre riescono ad avere. E come accade in altri settori produttivi, si ricostruisce dunque quel dispositivo costituito da finanza, cooperazione sociale e formazione che è una delle basi del «capitalismo estrattivo» efficacemente descritto da David Harvey ne L’enigma del capitale e nel Limite del capitale. L’espropriazione privata dell’innovazione non è però un fatto naturalistico, né si limita ad appropriarsi del prodotto finito, ma coinvolge il processo produttivo dell’innovazione. I makers sono cioè l’esito di una disoccupazione di massa e di quella guerra a bassa intensità contro la materia grigia. In altri termini sono laboratori nei quali si sperimenta una radicale deregolamentazione del mercato del lavoro e dove il savoir faire sono propedeutici proprio alla produzione dell’«imprenditore di se stesso». Se per quanto riguarda l’innovazione, il maker è sempre in una condizione di assoggettamento alla rete produttiva, nella definizione del profilo lavorativo può essere messa in campo tutta la gamma di lavoro precario che tanto nel vecchio continente che al di là dell’Atlantico è subentrata alla crisi della «società salariale».

L’universo poliedrico e polimorfo dei makers sono dunque sul crinale di una presa di congedo dall’impresa e una «cattura» capitalistica delle loro innovazioni. Sono cioè espressione del common rappresentato dalla conoscenza tecnico-scientifica che è l’oggetto del desiderio in un’era di crisi economica. E se il software, l’open source è diventato la leva per fare decollare il web 2.0, il movimento dei makers può rappresentare l’attivazione di un circolo virtuoso che garantisce l’innovazione, riduzione dei costi di produzione e radicale deregolamentazione del mercato del lavoro. Un’insidia e un pericolo che non possono certo essere evitati invocando una complementarietà tra imprese capitalistica e l’attività dei makers. Più prosaicamente basterebbe che i makers si presentassero come un’impresa politica, che non ha timori di fare i conti con le proprie ambivalenze e con il capitalismo estrattivo che così tanto li blandisce.