Al termine «riformismo» si potrebbe applicare la metafora del Santo Graal: si tratta di qualcosa di inesistente cui viene tuttavia (o forse proprio perciò) imputato un qualche potere salvifico. Richiamarsi al riformismo, accreditarsi quali suoi interpreti e assertori più entusiasti e ortodossi è stata la specialità di almeno un paio di generazioni di intellettuali, economisti e politici. Il «riformismo» ha funzionato per decenni come un vero e proprio «significante-vuoto» (senza nessuna allure radicale): al centro di infiniti proclami e innumerevoli programmi, elastica rubrica sotto cui destra e sinistra potevano agevolmente stipare ogni misura e manovra, esso aiutava a unificare e articolare il blocco sociale e intellettuale che avrebbe dominato quella stagione neoliberale da cui ancora non siamo usciti. Un significante-vuoto sui generis, tuttavia. Il neoliberismo esibisce infatti il carattere di una conclamata denegazione: è proprio il reazionario che si dirà (e dovrà dirsi) riformista.

Nel suo nuovo volume Ugo Mattei – Contro riforme, Einaudi, pp. 120, euro 10 – si propone di fare chiarezza su questi apparenti paradossi, smontando l’impostura intellettuale e politica che li sostiene. Serietà politica e igiene semantica sono gli ingredienti alla base della ricerca. E proprio incrociando l’ascissa e l’ordinata della delucidazione concettuale e del resoconto storico partigiano – o della genealogia, se si preferisce – Mattei imposta la sua indagine. Non si tratta tanto di verificare la bontà o la legittimità dell’accreditamento di un pedegree ideologico, quasi che ci fossero i riformisti genuini, da una parte, e i pretesi tali, da smascherare o da «rettificare», dall’altra. Al contrario: l’impossibilità di separare il grano dal loglio in campo riformista attesta della natura stessa di quella trappola discorsiva che il riformismo è stato e continua a essere. Come una macchina mitologica (ma si dovrebbe dire politico-mitologica), il riformismo ha prodotto l’illusione – politicamente efficace – che le sue pareti contenessero una qualche essenza o sostanza cui attingere o cui richiamarsi così da legittimare storicamente le proprie scelte (meglio note, oggi, sotto il nome di policies). Come insegnava Furio Jesi: stare al gioco della macchina è quanto di più rischioso. Non resta dunque che smontarla politicamente.

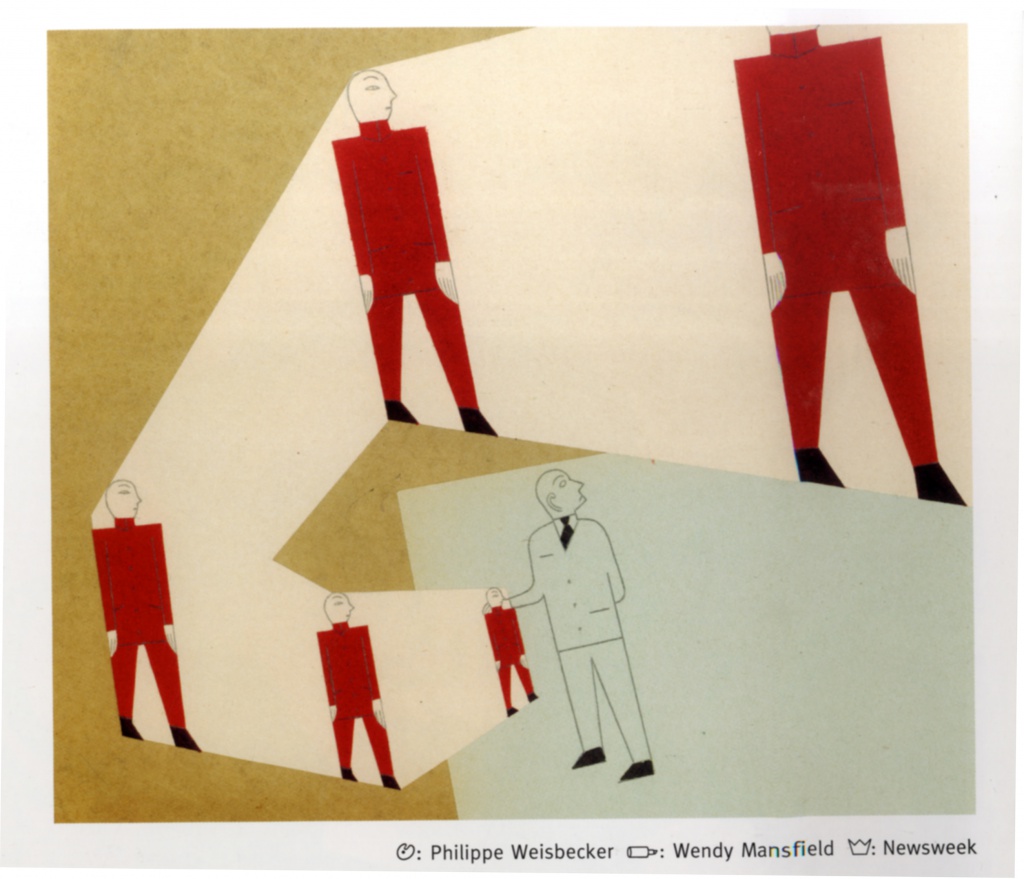

Ugo Mattei orchestra il suo saggio secondo questi due movimenti: da un lato indica l’inconsistenza stessa della macchina; dall’altro addita una prassi liberata dalle sue scorie. Nell’ipotesi di Mattei il riformismo è nulla di meno che la forma istituzionale del capitalismo. Forma istituzionale e forma ideologica, si direbbe. Se, come ha mostrato molto bene Wendy Brown, il neoliberismo è quella tecnica di governo che può fare a meno di istituirsi in ideologia dominante, l’ascesa del «conservatorismo» bushista negli Stati Uniti si lascia leggere agevolmente come il vero e proprio «sintomo» della governamentalità neoliberale. Ma tanto più si spiega l’egemonia del riformismo: la parola che ha «designato» – negandolo – uno dei più importanti e massici processi di estensione e concentrazione della proprietà privata mai registrati. Il tempo in cui con «missione di pace» si designa la guerra è lo stesso nel quale «fare le riforme» vuol dire saccheggiare i prodotti della cooperazione sociale per appropriarli privatamente.

Questa macchina di captazione del valore ha una storia; quella che Mattei ricostruisce cercando di isolare il punto di faglia che ha permesso al «riformismo» di transitare da ideologia compensativa dell’assolutismo giuridico moderno, cruciale in una stagione impegnata a sfruttare tutti gli effetti sociali di un diritto che pure portava inscritto il codice genetico dell’individuo proprietario, a ecumenica bandiera issata ogni qualvolta si è trattato di espropriare e recingere alcunchè di comune. Mattei muove dalla stagione delle codificazioni per mostrare quanto combattuta e tutt’altro che lineare fu la pretesa di una trascrizione giuridica integrale di una pretesa antropologia proprietaria. È vero che il Code Napoléon (e tanti suoi omologhi) sono percorsi da questo leitmotiv, ma è anche vero che una lunga e vivace stagione «riformista» permise di inoculare un «virus» sociale all’interno di questo sistema, spezzandone le linee di forza ed esponendolo alla furia del contesto che lo circondava. Questa soluzione di compromesso, che ha fatto del diritto privato e pubblico, a partire dall’inizio dell’Ottocento, un campo di battaglia tra capitale e lavoro, è quella stessa eredità che il riformismo neoliberale si è impegnato a disfare.

Nessun laboratorio è più utile a verificare questa ipotesi che quello costituzionale italiano. Mattei dedica infatti buona parte del suo volume a una lettura «microscopica» della carta costituzionale, ripercorrendone il fraseggio secondo l’intenzione di restituirne la complessità di apporti e la plurivocità di letture possibili. Anche in questo caso, e più ancora che in sede codicistica, l’effrazione sociale di un’infrastruttura tenacemente proprietaria, era destinata a dare esiti straordinari. Gli stessi su cui, una volta di più, si sarebbe appuntato quello sforzo di certosino smontaggio operato da ogni nuova «riforma». Tuttavia, nonostante la strabiliante «decostruzione» istituzionale e giuridica che, a colpi di riformismo, hanno subito gli assetti disegnati dalla Costituzione, Mattei ne illumina il carattere «resistente»: interpretata come vera e propria cassetta degli attrezzi cui attingere per far fronte all’attacco riformista, la Costituzione è ancora una riserva di soluzioni innovative. In questo senso, quello che Mattei propone è un laicissimo e ragionato plaidoyer per il diritto: lontanissimo da ogni retorica legalista, esso è piuttosto un richiamo realista alle potenzialità che molta produzione giuridica – e quella costituzionale specialmente – ancora possiedono. Non lettera morta (variamente strapazzata da privatizzazioni e liberalizzazioni), ma un vero e proprio arsenale di creatività istituzionale disponibile a generare nuovi usi e nuove prassi. La Costituzione insomma non si esaurisce, ma, sempre di nuovo risocializzata, si configura come matrice di nuovi processi costituenti.

Proprio perciò Mattei può allineare, in coda al libro, una succinta, ma robusta «teoria» di quelle che si usa chiamare istituzioni del comune. Le occupazioni in nome dei beni comuni, le costituende fondazioni (il Teatro Valle), la trasformazione della municipalizzata dell’acqua di Napoli (Arin Spa) in azienda speciale di diritto pubblico (ABC Napoli), attestano della possibilità di sperimentare concretamente l’operazione tra tutte più rischiosa: quella di «istituire» ciò che è comune. È un terreno senz’altro scivoloso. Tuttavia è forse proprio qui che il potere incantatorio della macchina delle riforme può essere spezzato; senza nostalgie, ma anche senza tentazioni redentrici: nell’immanenza di una pratica costituente.